Non prendiamoci a testate

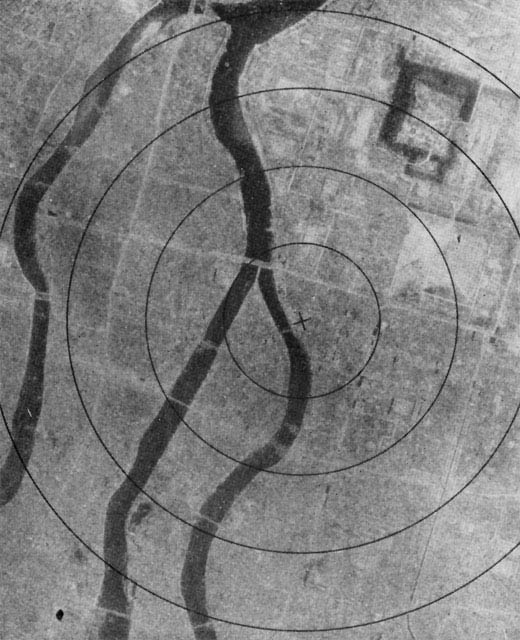

È la mattina di martedì 16 ottobre 1962: McGeorge Bundy, National Security Advisor (ovvero il consigliere per la sicurezza nazionale), informa il presidente Kennedy che un aereo spia U-2 ha fotografato dei siti di lancio di missili nucleari in costruzione sull’isola di Cuba. Queste infrastrutture, una volta completate, saranno in grado di lanciare missili nucleari sovietici a corto e medio raggio sulla costa est degli Stati Uniti, mettendo in pericolo 90 milioni di americani.

I 13 giorni successivi, raccontati dallo stesso presidente Kennedy nel libro Thirteen Days, sono passati alla storia come la crisi dei missili di Cuba. L’esercito americano era pronto a lanciare un attacco aereo sulle basi missilistiche, che sarebbe stato seguito poco dopo da un’invasione dell’isola. Dall’altra parte Fidel Castro, all’insaputa degli americani, aveva già a disposizione 162 testate nucleari ed era pronto a utilizzarle nel caso in cui gli Stati Uniti avessero deciso di attaccare Cuba1.

In questo clima surreale, in cui tutte le parti in gioco sapevano di avere il potere di scatenare una guerra nucleare di dimensioni globali, e al tempo stesso si sentivano impotenti di fronte al pericolo di un’escalation, fu solo grazie a una serie di circostanze fortuite che la Casa Bianca e il Cremlino riuscirono, il 28 ottobre, a trovare un compromesso: i missili sovietici sarebbero stati riportati in patria e le relative infrastrutture disinstallate, mentre gli Stati Uniti avrebbero garantito di non invadere Cuba.

La crisi dei missili di Cuba è il momento più vicino all’autodistruzione mai raggiunto dall’umanità. Per la prima volta nella storia, la minaccia di una guerra totale tra due paesi porta con sé la consapevolezza di poter causare la distruzione di buona parte della civiltà moderna. Tutto questo a causa di una singola arma, che gli stessi Stati Uniti hanno creato e che, dopo appena due decenni, ha raggiunto un tale livello di sviluppo tecnologico e di diffusione negli arsenali delle grandi potenze da minacciare il destino dell’umanità intera: la bomba atomica.

Il primo presagio arrivò nel 1933, quando il fisico ungherese Leó Szilárd, fermo a un semaforo a Londra, ebbe per primo l’intuizione di una “reazione a catena”2: nuclei più pesanti potrebbero dividersi in nuclei più leggeri rilasciando neutroni, i quali a loro volta potrebbero innescare altre reazioni di questo tipo. Ma fu solo nel 1939 che Lise Meitner e Otto Frisch arrivarono a pubblicare sulla rivista scientifica “Nature” un articolo che gettò le basi teoriche della fissione nucleare3. Gli scienziati di tutto il mondo capirono immediatamente l’enorme potenziale di questa nuova forma di energia.

La Seconda Guerra Mondiale diventò così il teatro di una prima forma di “corsa agli armamenti” nucleari, anche se è opportuno dire che in quegli anni non era ancora chiaro se questa tecnologia avesse effettivamente del potenziale bellico. Gli sforzi della Germania nazista erano sparpagliati in vari progetti, ricordati collettivamente con il nome di Progetto Uranio, che eventualmente, tra numerosi fallimenti e disavventure, non riuscì a sbloccare il potenziale della fissione nucleare. Gli Alleati, guidati dagli Stati Uniti, coordinarono i loro sforzi in un unico programma, il Progetto Manhattan, al quale furono concessi fondi e risorse in quantità virtualmente illimitate.

Nel 1945 il Progetto giunse a compimento, con 3 esplosioni nucleari: la prima, il Trinity Test, si svolse nel deserto del New Mexico il 16 luglio. Per la prima volta, gli scienziati che presero parte al progetto furono in grado di vedere il potenziale dell’arma che avevano creato. Oppenheimer ricordò l’evento con queste parole:

«We knew the world would not be the same. A few people laughed, a few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita; Vishnu is trying to persuade the Prince that he should do his duty and, to impress him, takes on his multi-armed form and says, ‘Now I am become Death, the destroyer of worlds.’ I suppose we all thought that, one way or another»4.

La seconda esplosione avvenne direttamente sopra la città di Hiroshima. La bomba, denominata Little Boy, era una bomba di uranio arricchito in grado di sprigionare un’energia pari a quella di 16mila tonnellate di TNT5. L’esplosione, unita agli effetti delle radiazioni emesse dalla bomba, portò alla morte di un numero stimato tra le 70mila e le 140mila persone6.

Inizialmente, gli americani considerarono la possibilità di usare Little Boy per fare una semplice dimostrazione, facendo detonare la bomba in un’area disabitata di fronte agli occhi dei giapponesi. Questa possibilità venne scartata per paura che un eventuale fallimento di una tale dimostrazione avrebbe soltanto contribuito a diminuire le possibilità di una resa dei giapponesi7. Se questo ragionamento “può aver senso” per Hiroshima, di certo non può costituire una giustificazione per la bomba di Nagasaki.

La bomba sganciata su Nagasaki, denominata Fat Man, era una bomba al plutonio in grado di sprigionare una potenza ancora superiore a quella di Little Boy (equivalente a 21mila tonnellate di TNT8). Fat Man fu sganciata appena tre giorni dopo la totale distruzione di Hiroshima. Il numero stimato di vittime oscilla tra le 40mila e le 70mila persone9.

Se è pur vero che l’uso dell’arma nucleare ha contribuito a far terminare la Guerra, non è possibile pensare che gli Stati Uniti abbiano preso questa decisione senza considerare anche l’impatto politico che la bomba avrebbe avuto. Se durante la Seconda Guerra Mondiale il mondo aveva imparato a conoscere una nuova generazione di armi, in grado di modificare profondamente il modo di fare guerra, la bomba atomica non è minimamente comparabile con qualunque cosa vista fino allora. Inoltre, il fatto che le bombe usate contro il Giappone fossero due, e di due tipi diversi, ha sempre fatto pensare che gli americani abbiano condotto una sorta di “esperimento scientifico”: vedere gli effetti di quest’arma in un vero scenario bellico, sia dal punto di vista dell’effettivo potere distruttivo sia dal punto di vista della reazione del Paese invaso e del resto del mondo.

Le bombe di Hiroshima e Nagasaki furono una dichiarazione, più che un atto bellico. Gli Stati Uniti annunciarono al mondo di essere in grado non soltanto di sconfiggere, ma di annientare chiunque li ostacoli. La bomba atomica nullifica, al confronto, qualunque tipo di arma convenzionale: il solo possederla sancisce definitivamente l’esito di qualunque eventuale guerra con chi non ce l’ha. Per tutti gli altri, a partire dall’Unione Sovietica, divenne imperativo arrivare a costruire questa bomba il prima possibile.

I sovietici detonarono la loro prima bomba atomica nel settembre 1949, diventando la seconda nazione a dotarsi di un arsenale nucleare. Iniziò così la corsa agli armamenti tra il blocco statunitense e il blocco sovietico, che porterà in primis allo sviluppo di armi sempre più potenti, basate sulla fusione nucleare, fino ad arrivare alla Bomba Zar (da 50 milioni di tonnellate di TNT10), e in secondo luogo alla crescita vertiginosa del numero di armi nucleari, che diventeranno in breve tempo diverse decine di migliaia.

In quegli anni, gli Stati Uniti si rendono protagonisti anche dei primi sforzi di cooperazione internazionale in tema di energia atomica. Nel giugno del 1946 avanzano alle Nazioni Unite una proposta molto ambiziosa, passata alla storia come Piano Baruch11. Questo prevede la creazione di un’autorità internazionale (che avrebbe preso il nome di International Atomic Development Authority) che avrebbe avuto il controllo completo dell’energia atomica e che ne avrebbe garantito un uso esclusivamente pacifico. In quel momento, tuttavia, gli Stati Uniti avevano essenzialmente il monopolio della conoscenza delle armi nucleari, e l’Unione Sovietica non si sentì abbastanza tutelata da questa proposta. Il Piano Baruch fallì e la corsa agli armamenti ebbe inizio.

Ma gli sforzi diplomatici non si fermarono lì: nel 1953 il presidente degli Stati Uniti Eisenhower si rivolse all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite in un discorso dal titolo “Atoms for Peace”12, in cui avanzò la proposta di un’Agenzia Internazionale (sotto il controllo delle Nazioni Unite) per promuovere l’uso dell’energia atomica per scopi pacifici. Questo discorso porterà alla creazione, nel 1957, dell’International Atomic Energy Agency (IAEA), con sede a Vienna.

Nonostante ciò, il numero di testate nucleari continuerà ad aumentare, e per molti anni saranno proprio gli Stati Uniti ad avere l’arsenale più grande. La dimensione degli arsenali nucleari delle due superpotenze continuerà a crescere anche dopo la firma del trattato di non-proliferazione nucleare (NPT)13 nel 1968, e sarà solo negli anni Novanta, con la dissoluzione dell’URSS, che si inizierà a vedere una diminuzione nel numero di armi nucleari14.

Oggi, l’opinione pubblica sembra in qualche modo meno attenta al tema delle armi nucleari. Dopo la fine della Guerra Fredda, gli arsenali delle grandi potenze si sono notevolmente ridotti e dopo il collasso dell’URSS non esiste più un vero “avversario” degli Stati Uniti dal punto di vista militare: tutto ciò ha contribuito ad allontanare, almeno nella percezione popolare, la paura di una guerra nucleare. Oggi, l’attenzione dell’opinione pubblica è focalizzata su altri temi importanti, come il cambiamento climatico.

Tuttavia, per quanto sia vero che negli ultimi anni ci sia stata una lenta diminuzione del numero complessivo di armi nucleari, questo andamento è dovuto soprattutto allo smantellamento di testate ormai ritirate dal servizio, mentre il numero di testate ad uso militare è tornato ad aumentare16. È un dato preoccupante, specie alla luce delle crescenti tensioni tra NATO e Russia nel contesto della guerra in Ucraina. A tal proposito, il 20 novembre 2024, pochi giorni prima dell’uscita di questo editoriale, Putin ha annunciato una modifica della dottrina nucleare russa, che permetterebbe alla Russia di usare le proprie armi nucleari in risposta all’attacco di un paese non nucleare (come l’Ucraina), purché supportato da una potenza nucleare (come gli Stati Uniti).

La minaccia di una guerra nucleare è una minaccia con cui l’umanità deve fare i conti da ormai quasi 80 anni e non è difficile immaginare che la situazione possa rimanere la stessa anche nel prossimo futuro. Gli Stati Uniti, che hanno portato al mondo questa nuova arma, sono sempre stati tra gli attori protagonisti della vicenda e ancora oggi giocano un ruolo chiave nel mantenere i delicati equilibri di forza tra le potenze nucleari. Se è pur vero che negli ultimi anni è stato possibile respirare un’aria “tranquilla”, il rischio che si correrebbe, dovesse la strada diplomatica fallire, sarebbe quello di una nuova corsa agli armamenti, che porterebbe l’umanità quanto mai vicina all’orlo dell’autodistruzione.

Solo il tempo ci dirà se sarà mai possibile mitigare la minaccia dell’apocalisse per vie diplomatiche o se, come il dottor Stranamore, dovremo imparare a non preoccuparci e ad amare la bomba.

Note

- Il racconto dell’allora Segretario alla Difesa Robert S. McNamara, 40 anni dopo: Robert S. McNamara, Forty years after 13 Days, in ArmsControl.org (2002) https://www.armscontrol.org/act/2002-11/features/cuban-missile-crisis, consultato in data 20/11/2024.

- Rhodes, Richard (1986). The Making of the Atomic Bomb. New York: Simon and Schuster, p. 13.

- L’articolo di Meitner e Frisch pubblicato su Nature: Meitner, L., Frisch, O.R. Disintegration of Uranium by Neutrons: a New Type of Nuclear Reaction. Nature 143, 239–240 (1939). https://doi.org/10.1038/143239a0. Disponibile gratuitamente su atomicarchive.com https://www.atomicarchive.com/resources/documents/beginnings/nature_meitner.html, consultato in data 20/11/2024.

- Intervista a J. Robert Oppenheimer (1965): https://www.atomicarchive.com/media/videos/oppenheimer.html, consultato in data 20/11/2024.

- World Nuclear Association, Hiroshima, Nagasaki, and Subsequent Weapons Testing (2024)https://world-nuclear.org/information-library/safety-and-security/non-proliferation/hiroshima-nagasaki-and-subsequent-weapons-testin, consultato in data 20/11/2024.

- Alex Wellerstein, Counting the dead at Hiroshima and Nagasaki, Bulletin of the Atomic Scientists (2020) https://thebulletin.org/2020/08/counting-the-dead-at-hiroshima-and-nagasaki/, consultato in data 20/11/2024.

- Compton, Arthur (1956). Atomic Quest. New York: Oxford University Press, pp. 238-240.

- World Nuclear Association, Hiroshima, Nagasaki, and Subsequent Weapons Testing (2024)https://world-nuclear.org/information-library/safety-and-security/non-proliferation/hiroshima-nagasaki-and-subsequent-weapons-testin, consultato in data 20/11/2024.

- Alex Wellerstein, Counting the dead at Hiroshima and Nagasaki, Bulletin of the Atomic Scientists (2020) https://thebulletin.org/2020/08/counting-the-dead-at-hiroshima-and-nagasaki/, consultato in data 20/11/2024.

- Atomic Heritage Foundation, Tsar Bomba (2014) https://ahf.nuclearmuseum.org/ahf/history/tsar-bomba/, consultato in data 20/11/2024.

- Testo integrale del Piano Baruch (1946): https://web.archive.org/web/20200213002703/http://www.atomicarchive.com/Docs/Deterrence/BaruchPlan.shtml.

- Dwight D. Eisenhower, Atoms for Peace (1953) https://www.iaea.org/about/history/atoms-for-peace-speech, consultato in data 20/11/2024.

- Testo integrale del trattato di non-proliferazione nucleare (1968): https://www.un.org/en/conf/npt/2005/npttreaty.html, consultato in data 20/11/2024.

- Hans Kristensen, Matt Korda, Eliana Johns, Mackenzie Knight, Kate Kohn, Status of World Nuclear Forces, Federation of American Scientists (2024) https://fas.org/initiative/status-world-nuclear-forces/, consultato in data 20/11/2024.

- Ibidem.

- Ibidem.

Born in the USA

Editoriale · L’Eclisse

Anno 4 · N° 7 · Novembre 2024

Copertina di Maria Traversa.

Si ringrazia Jennifer Moisiu.

Hanno partecipato alla realizzazione di questo editoriale: Greta Beluffi, Bianca Beretta, Alice Borghi, Marta Caffa, Matteo Capra, Michele Carenini, Chiara Castano, Anna Cosentini, Joanna Dema, Clara Femia, Marie Gagliano, Eugenia Gandini, Chiara Gianfreda, Rosamaria Losito, Matteo Mallia, Alessandro Mazza, Marcello Monti, Emiliano Morelli, Valentina Oger, Erika Pagliarini, Virginia Piazzese, Lorenzo Ramella, Luca Ruffini, Gioele Sotgiu, Vittoria Tosatto, Vittoriana Tricase, Marta Tucci, Marta Urriani.