di Valentina Oger e Vittoria Tosatto

Anche quest’anno, per l’82esima edizione, il Lido di Venezia ha ospitato, dal 27 agosto al 6 settembre, uno dei festival cinematografici più importanti al mondo: la Mostra Internazionale del Cinema, organizzata dalla Biennale di Venezia. La nostra Redazione ha mandato come inviate al Lido Valentina e Vittoria, le due autrici di questo articolo, che hanno visto un totale di 58 lungometraggi e 17 corti, tra film d’animazione, novità di rispettati autori internazionali, documentari e classici restaurati. Per leggere le nostre opinioni in breve, vi consigliamo di visitare il profilo Letterboxd de L’Eclisse, che trovate a questo link.

Per le vie del Lido, ogni anno, si trovano appassionatə di ogni età e background: infatti, oltre ai professionistə del settore e ai giornalistə, anche studentə e cinefilə per passione. Per chi intende passare molto tempo al Festival, l’opzione più conveniente è l’accredito: un pass da richiedere tramite il sito della Biennale. Con l’acquisto dell’accredito sono inclusi un biglietto per i mezzi pubblici, una borsa di stoffa, un programma cartaceo della Mostra, e soprattutto la possibilità di prenotare gratuitamente un posto per tutti i film del festival. Se non riuscite ad assicurarvi un biglietto per un film, l’ultima spiaggia è la cosiddetta rush line: una fila separata che gli spettatori possono fare sperando che ci siano ancora posti liberi all’inizio della proiezione. In tal caso, le maschere faranno entrare un numero limitato di persone senza biglietto per provare a riempire i buchi in sala. Non è un metodo assicurato, purtroppo: per diversi film quotatissimi come No Other Choice o The Testament of Ann Lee siamo rimaste in fila anche per un’ora e mezza, per poi venire rifiutate all’ingresso (perlomeno, si fa conversazione coi propri vicini di fila molto facilmente).

Ad ogni modo, è sempre meglio saper essere flessibili col proprio programma e non avere paura di sperimentare. Per usare al meglio gli slot vuoti dei film che vi siete persi con grande frustrazione, la cosa migliore è buttarsi su un film meno conosciuto ma ancora disponibile su Vivaticket. Le sezioni “minori” come Orizzonti, Giornate degli Autori e Settimana Internazionale della Critica spesso portano sugli schermi veneziani delle piccole perle e molte volte alla proiezione sono presenti anche regista e interpreti per un piccolo Q&A a seguito.

La premiazione dei film in concorso, quest’anno, è stata foriera di controversie e dibattiti. Il grande favorito per il Leone d’Oro, The Voice of Hind Rajab della tunisina Kaouther Ben-Hania, ha ottenuto in realtà solo il Gran Premio della Giuria, mentre il massimo trofeo della Mostra è andato a Jim Jarmush e al suo Father Mother Sister Brother, che ha ricevuto da critica e pubblico un’accoglienza ben più tiepida. Anche noi siamo rimaste perplesse dalla decisione (a quanto pare, sofferta) della giuria, composta da Stéphane Brizé, Cristian Mungiu, Maura Delpero, Mohammad Rasoulof, Zhao Tao e Fernanda Torres, e presieduta da Alexander Payne. Il sospetto è che il tema scottante di Hind Rajab, ovvero lo sterminio dei palestinesi di Gaza ad opera dell’esercito israeliano, abbia agito da deterrente, e che si sia preferito il film di Jarmush, forse il più apolitico del concorso – se non si considera la produzione e distribuzione Mubi, azienda che ha notoriamente appena ricevuto un investimento ingente da una società di venture capital che finanzia numerose start-up israeliane.

Un’altra sorpresa è stata la totale assenza di premi per No Other Choice di Park Chan-Wook, il regista sudcoreano di Oldboy e Decision to Leave, considerato tra i migliori film del concorso dalla critica, ma soprattutto dal pubblico, che ha affollato tutte le repliche presenti in calendario. Il Leone d’Argento alla miglior regia, infatti, è andato a Benny Safdie, al suo esordio “in solitaria” senza il fratello Josh, con The Smashing Machine, ultima proposta della nota casa di produzione A24, in cui Dwayne “The Rock” Johnson interpreta il lottatore di arti marziali miste Mark Kerr, in un ruolo drammatico che lo allontana dalle sue precedenti apparizioni cinematografiche. I premi attoriali sono andati al nostro Toni Servillo per l’ultima fatica di Paolo Sorrentino, La Grazia, alla cinese Xin Zhilei per The Sun Rises on Us All e all’esordiente Luna Wedler per Silent Friend della regista ungherese Ildikó Enyedi.

Permetteteci di concludere quest’articolo citando alcuni dei film che ci hanno toccato maggiormente e che vi consigliamo caldamente di recuperare una volta usciti nelle sale:

The voice of Hind Rajab, di Kaouther Ben-Hania

Quando si parla di un tema dal grande impatto umanitario, è facile scadere nel sentimentalismo facile. Ben-Hania non decide di asciugare al massimo il suo film: il dolore del popolo palestinese è ben presente, centrale, i personaggi piangono e urlano senza mai nascondersi (alcuni hanno definito le performance degli attori “televisive”, mancando totalmente il punto). Eppure, The voice of Hind Rajab è anche una riflessione sulla mediatizzazione di quello stesso dolore, sulla differenza tra arte e vita e, in ultima istanza, sul fallimento del cinema, che sarà sì strumento di denuncia, ma non impedisce alla gente di continuare a morire, quando gli spettatori si alzano dalle poltrone e escono dalla sala. Così, Hind Rajab inizia come pura fiction (basata su eventi reali), ma la realtà dei fatti irrompe sempre più prepotentemente nel filmico, come ne Il sol dell’avvenire Nanni Moretti continuava a trovare oggetti contemporanei sul set del suo film in costume: un avvertimento freudiano dell’impossibilità di lasciare la vita (e, soprattutto, la morte) fuori dalla porta del cinema.

Un film fatto per Bene, di Franco Maresco

Franco Maresco è da sempre uno degli autori più originali del panorama italiano. Dagli esordi televisivi, a CinicoTV con Daniele Ciprì, agli scandali cinematografici del blasfemo Totò che visse due volte, al Gran Premio della Giuria per La mafia non è più quella di una volta, Maresco continua a essere il calabrone che punge il fianco del cinema italiano, della politica, della Sicilia e in realtà di tutto il Belpaese. Nella sua ultima fatica, però, si supera, come dice lui stesso, e mette in scena una «trovata crudele perfino per i [suoi] standard». Come in Belluscone, il film inizia con la scomparsa del regista, che si aggiunge alla travagliata vicenda produttiva dello stesso film che stiamo vedendo. Però, per la prima volta, Franco Maresco mette in scena non solo la sua inconfondibile, sarcastica voce, ma anche il suo corpo e il suo sguardo: anzi, quando finalmente il film ritrova il suo regista, egli si rifiuta di parlare, come se voce e corpo non potessero mai riunirsi. La voce appartiene al cinema, e Maresco ormai rinnega il cinema. Tutta l’ultima parte del film è un j’accuse violentissimo, che racchiude in sé il lavoro di una vita, per accartocciarlo e gettarlo violentemente nell’inceneritore, in un lungo finale esilarante e spaventoso. Un film fatto per bene è ora al cinema.

Made in EU, di Stephan Komandarev

Questo piccolo film bulgaro è stato definito dal regista «un film sulla globalizzazione». E, aggiungiamo noi, sui suoi effetti. Ambientato in un’azienda tessile durante la prima ondata di Covid-19, il film segue Iva, madre single e sottopagata che fa turni di dieci o dodici ore nella fabbrica dell’italiano Mancini (che mai vedremo in volto né sentiremo parlare) dopo che suo marito è morto in un incidente in miniera. Iva non si sente bene da qualche settimana, ma ai medici non è permesso dare un certificato di malattia ai dipendenti di Mancini e, comunque, se si assentasse anche un solo giorno dal lavoro Iva perderebbe il bonus mensile, che di fatto è metà del suo stipendio. Tuttavia, si scoprirà presto che la sua malattia è Covid e Iva verrà additata come paziente 0, “untrice” della sua piccola cittadina, in una specie di moderna caccia alle streghe in cui sono sempre i poveri a pagare di più. Con una straordinaria performance centrale di Gergana Pletnyova, Made in EU è una rigorosissima analisi del tardo-capitalismo, delle società post-sovietiche e delle vergognose condizioni di lavoro in seno all’Unione Europea. Assolutamente da vedere, purtroppo il film non ha ancora un distributore italiano.

Remake, di Ross McElwee

L’82esima edizione della Mostra del Cinema ha proposto una selezione davvero interessante di documentari. Tra questi, Remake è uno dei tanti che si rivolge alla vita privata del regista (un altro, ad esempio, è My Father and Qaddafi di Jihan K), ma in realtà Ross McElwee ha sempre raccontato se stesso e i suoi cari, nel suo cinema. In Remake, tra le altre cose, riflette proprio su questo: è legittimo che il cinema “rubi” alla vita così spudoratamente? O che gli altri debbano prestare la propria immagine alla macchina da presa? Non a caso, uno dei motivi per cui McElwee e la sua prima moglie hanno deciso di divorziare è proprio che lei non voleva più comparire nei suoi film. Remake, però, è anche un film sulla memoria, e sul documentario come testimone: il film è dedicato, infatti, al figlio del regista, morto di overdose a ventisette anni (e la seconda parte, in particolare, riflette sul percorso del ragazzo, ossessionandosi sul ruolo che il cinema può aver giocato nella sua storia di dipendenza) e all’amica di una vita Charleen Swansea, affetta da Alzheimer. In poco meno di due ore, McElwee riesce ad affrontare con coerenza discorsi apparentemente lontanissimi tra loro, rendendo Remake un film personale e intellettuale, un’autoanalisi che cerca risposte e conforto e un saggio sul documentario, una disamina dell’assetto industriale del cinema indipendente americano e un’indagine sulla fama e sulla solitudine dei giovani.

Divine Comedy, di Ali Asgar

Per tutta la comicità dell’assurdo presente nel film, Divine Comedy porta con sé in ogni scena un senso di sconforto e quasi di inquietudine, come a dirci: ridiamo per non piangere. L’umorismo (e la Vespa rosa della produttrice Sadaf) ricordano molto Nanni Moretti, e quindi il primo Woody Allen, ma lo stile registico preferisce lunghi piani sequenza perfettamente coreografati che spesso isolano i personaggi come tristi marionette in un teatro. Un film che trasuda resistenza alla censura, anche solo per il fatto di essere stato realizzato, come evidenziato nel commento del regista Ali Asgari, e che si inserisce perfettamente nella recente onda di film iraniani a capo della quale si pone sicuramente Jafar Panahi, vincitore dell’ultimo Festival di Cannes. Divine Comedy è già stato acquistato da Teodora Films, ma non c’è ancora una data di uscita italiana.

Dead Man’s Wire, di Gus Van Sant

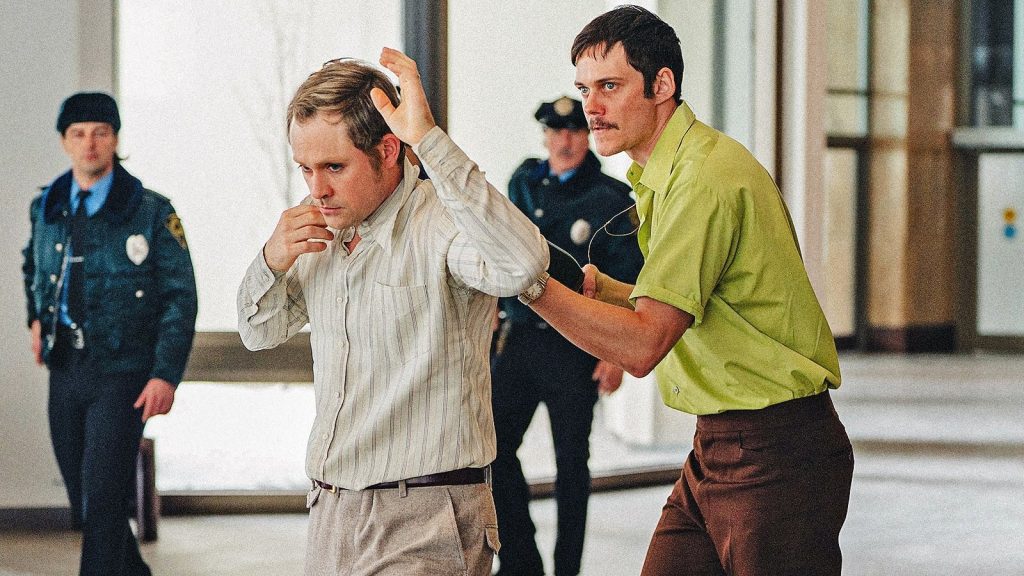

Van Sant è riuscito a trasformare una vicenda reale già avvincente in un capolavoro di regia. Già il soggetto da cui parte sembra troppo assurdo per essere accaduto realmente: nel 1977, l’ex promotore immobiliare Tony Kiritsis entra nella banca dove lavora l’amico Richard Hall, figlio del titolare, e gli lega al collo un dead man’s wire, un cappio di fil di ferro collegato al grilletto di un fucile. I due, fisicamente legati, escono dall’edificio sotto gli occhi di tutti e vanno a casa di Tony, che intende tenere Richard in ostaggio finché non verranno accettate le sue richieste. Tra tensione e risate (inaspettatamente, molte), spiccano le interpretazioni dei coprotagonisti Bill Skarsgård e Dacre Montgomery, ma anche l’affascinante Colman Domingo giocherà un ruolo importante nella vicenda.

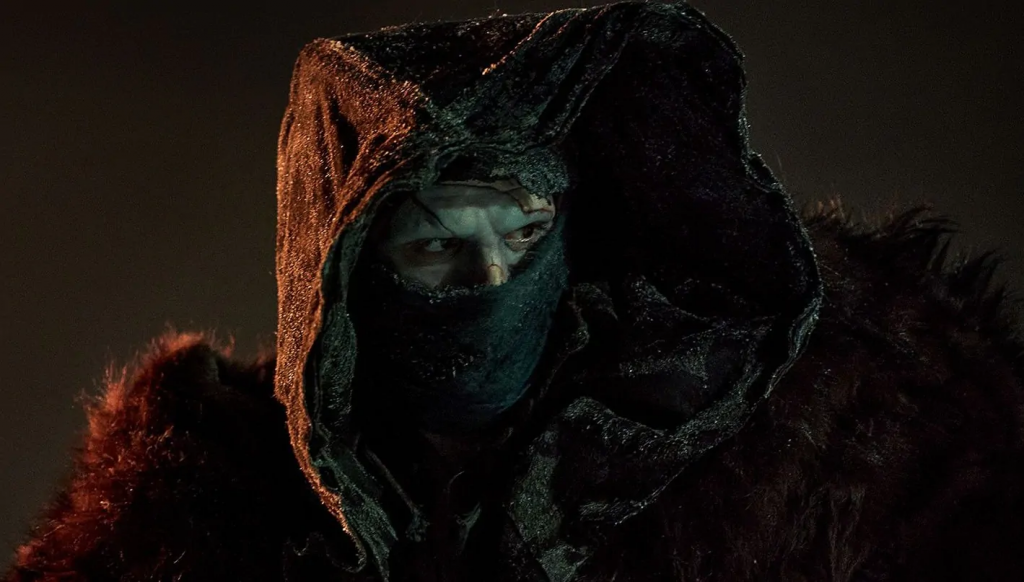

Frankenstein, di Guillermo del Toro

Jacob Elordi interpreta magistralmente il mostro di Mary Shelley, talvolta anche oscurando il più rodato Oscar Isaac. Le musiche immancabili di Alexandre Desplat accompagnano le interpretazioni di un grande cast (tra cui anche una bravissima Mia Goth, a cui sono capitati i costumi migliori, opera di Kate Hawley) che è riuscito a portare in vita (concedetemi la battuta) il progetto del cuore di Guillermo del Toro.

La gioia, di Nicolangelo Gelormini

In molti l’hanno chiamato il Babygirl piemontese, ma è molto più di una relazione tra una donna adulta e un ragazzo. Nicolangelo Gelormini porta sullo schermo un quartetto molto forte (Valeria Golino, Saul Nanni, Jasmine Trinca e Francesco Colella) le cui solitudini si intrecciano e incastrano per creare una tragedia. Golino spicca con le sue doti da fuoriclasse interpretando una professoressa di francese piena di paure e contraddizioni.

A Sad and Beautiful World, di Cyril Aris

Il destino fa nascere Nino e Yasmina a un minuto di distanza, durante un bombardamento all’ospedale di Beirut, e sempre il destino li mette in classe insieme alle elementari fino a una brusca separazione. Da adulti, i due si incontrano nuovamente quasi per caso e capiscono che il loro rapporto è talmente magnetico da essere sopravvissuto a tutti quegli anni. Lottando per costruirsi un futuro in Libano mentre ogni certezza si sgretola, Nino e Yasmina devono compiere delle scelte difficili e talvolta impossibili. Il dramedy romantico diretto da Cyril Aris è una perla nascosta di quest’anno, catturata appena in tempo l’ultimo giorno di Festival. Si ride, si piange, ci si strugge, si rimane a bocca aperta.

À bras-le-corps, di Marie-Elsa Sgualdo

Nel mezzo della Seconda Guerra Mondiale, una tragedia su ben più piccola scala si consuma nella vita della giovane Emma. Appena quindicenne, deve fare i conti con uno stupro, con l’ipocrisia della piccola società e della ricca famiglia presso cui lavora come governante, con la volontà di studiare ed emanciparsi tarpata immediatamente da chiunque intorno a lei. Come suggerisce il titolo inglese Silent Rebellion, con cui è stato presentato al Festival, À bras-le-corps è una piccola storia di lotta, di cui è protagonista una bravissima Lila Gueneau.

Coyotes, di Said Zagha

Questo è un cortometraggio di circa 20 minuti, da non disdegnare a fianco di tanti altri lungometraggi. In quanto tale, purtroppo, sarà più difficile da reperire, ma se ne dovesse capitare l’occasione, è il corto che consiglio di più (dopo averne visti quindici della sezione Orizzonti). Una donna palestinese sta tornando a casa di notte in auto, quando le si buca una gomma. Uno sconosciuto la vede e si ferma, offrendole il suo aiuto. In un lento climax di tensione, Coyotes pone questioni che sono, tristemente, fin troppo familiari per ogni donna.

L’étranger, di François Ozon

Il regista è riuscito nell’impresa di adattare l’omonimo libro di Albert Camus in tutto il suo nichilismo e indecifrabilità. Sullo sfondo di una afosa Algeri in bianco e nero, il protagonista Meursault galleggia sulla vita, più che viverla. Forse risulterà pesante al grande pubblico, ma ritengo che abbia la possibilità di diventare un adattamento memorabile, raffinato.

Broken English, di Jane Pollard e Iain Forsyth

Tecnicamente è un documentario sulla vita e l’arte di Marianne Faithfull, in realtà è un esperimento formale ardito che mescola fiction e non-fiction, ambientato nel fittizio Ministero della Nondimenticanza, «un’istituzione cinematografica immaginaria nata dalla collisione di memoria e mitologia». Faithfull è quindi intervistata da attori di serie A come George Mackay e Tilda Swinton, le sue canzoni reinterpretate da Courtney Love, Suki Waterhouse e Nick Cave, ma al centro resta sempre lei, la sua versione della storia (e della Storia). Qual è la differenza tra “ricordare” e “non dimenticare”? Marianne Faithfull è il soggetto perfetto per esplorare questa domanda, proprio perché su di lei si è detto di tutto (da “è solo la ragazza di Mick Jagger” a “è un’eroinomane satanista”), eppure lei non ha mai smesso di ribellarsi all’immagine che le volevano cucire addosso, di esprimere le proprie opinioni e di lottare per rendere sua al cento per cento la sua musica. Faithfull è mancata proprio nelle ultime fasi di realizzazione del film, che diventa quindi anche un commovente testamento a una delle figure più emblematiche della Londra anni Sessanta.

Elisa, di Leonardo Di Costanzo

Ora al cinema, l’ultima fatica di Di Costanzo parte da un fatto di cronaca (una donna italiana uccide la sorella e tenta di uccidere anche la madre, sprofondando poi in un’amnesia per tutto il processo e i primi dieci anni di carcere) per andare nuovamente a interrogare un microcosmo. Dopo l’esercito, la camorra, la scuola e la prigione, il regista si concentra ora sulla famiglia, filtrata attraverso la lingua francese e un’intensa performance di Barbara Ronchi. Elisa è anche un modo per affrontare il modo in cui tutti noi pensiamo ai casi di cronaca più nera, come la stampa racconti vittime e carnefici, e soprattutto per chiederci cosa sia la giustizia e a cosa debba servire. La forma, semplice e pulita, può trarre in inganno, perché Elisa è un film estremamente intelligente che, nonostante i lunghi dialoghi, lavora molto sul non-detto, sulla fiducia che il patto finzionale chiede a uno spettatore (o all’ascoltatore di un racconto) e sulle sensazioni che restano con noi quando le luci si riaccendono. Di Costanzo resta uno dei pochi autori italiani contemporanei abbastanza coraggioso da guardare davvero il Male negli occhi, e cercarvi un senso.

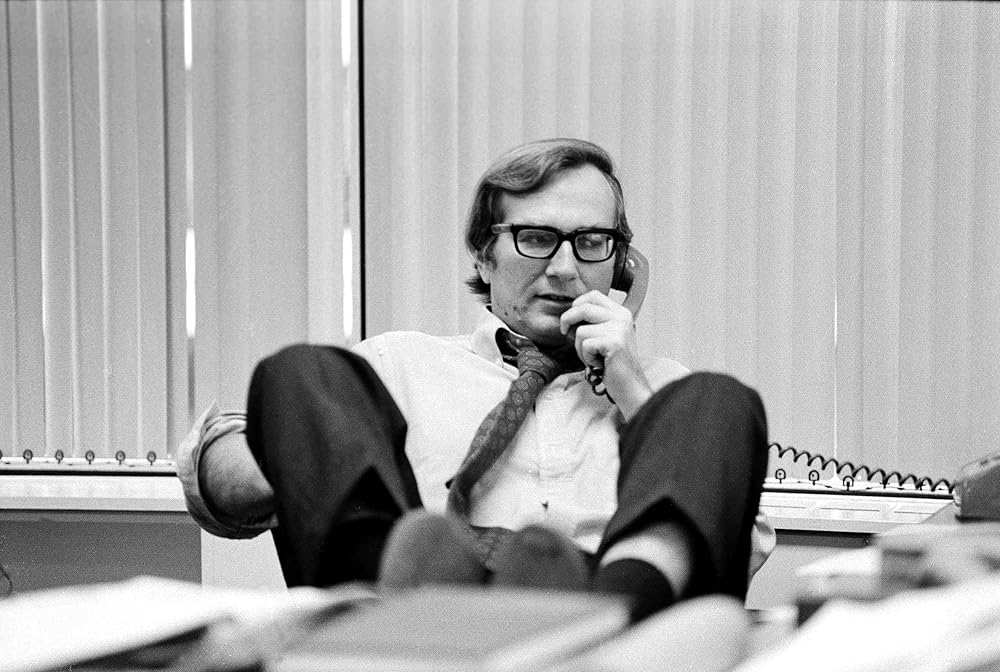

Cover-Up, di Laura Poitras e Mark Obenhaus

Ci sono voluti vent’anni per convincere Seymour Hersh, giornalista premio Pulitzer che nella sua vita ha scoperchiato alcuni dei più grandi scandali della politica americana, dal massacro di My Lai alla prigione dell’orrore ad Abu Ghraib, a farsi intervistare per un film. Poitras e Obenhaus non sprecano questo fatidico “sì”, e realizzano un documentario che non solo scava nel passato e nel presente per ricordare l’altra faccia dei “poliziotti del mondo”, ma illustra alla perfezione il metodo del giornalismo investigativo, senza incensare il suo soggetto e sottolineando anche le criticità del realizzare un film di questo tipo, come nella sequenza in cui Hersh rinegozia in tempo reale con gli autori quello che intende rivelare e quello che preferisce tacere, a sua detta sua per proteggere le sue fonti. Purtroppo, manca ancora un distributore italiano.

Silent Friend, di Ildikó Enyedi

Chi l’avrebbe detto che mi sarei commossa a causa di un ginkgo biloba? Io no di certo. Eppure, questo film delicato, che intreccia tre storie e tre linee temporali, ha colpito nel segno, anche se è passato un po’ in sordina. Un’indagine multisensoriale sulle relazioni – affettive, sociali, neurologiche, botaniche, virtuali, temporali e spaziali – che sembra toccare solo tangenzialmente il presente (grazie all’episodio ambientato in epoca Covid), ma che in realtà è un caloroso invito a ricalibrare la nostra percezione del mondo. Il cast comprende mega star come Tony Leung Chiu-Wai e Léa Seydoux, ma sono i giovani a conquistare il cuore dello spettatore, dalla giustamente premiata Luna Wedler a Enzo Brumm. Prossimamente in sala per Movies Inspired.

Bearcave, di Stergios Dinopoulos e Krysianna B. Papadakis

Premiato alle Giornate degli Autori, questo lungometraggio d’esordio pulsa di energia giovane, musica trap, amore queer e rifiuto di auto-condannarsi a una vita triste solo perché si è in una sperduta provincia dei Balcani. L’unione miracolosa dell’iconografia cristiana ortodossa e di colori saturi, quasi warholiani, funziona soprattutto perché i registi non hanno paura di osare con il montaggio, né si prendono troppo sul serio, e perché le due attrici protagoniste, Hara Kyriazi e Pamela Oikonomaki, capiscono alla perfezione il proprio ruolo e il film, donandogli un grande cuore e un’inesauribile linfa vitale. Dall’altro lato dell’Adriatico continuano ad arrivare racconti LGBTQ+ elettrizzanti e profondamente veri; quand’è che l’Italia si metterà al passo? Al momento per Bearcave non ci sono informazioni riguardo all’uscita italiana.

Valentina Oger

Nata a Bologna nel lontano 2002, ha girato l’Italia (e, per dieci mesi, la Corea del Sud) prima di approdare al DAMS dell’Università di Torino. Generalmente è la meno socievole del gruppo – ha madre ligure e padre francese – e per L’Eclisse fa l’uccello del malaugurio. La sua ossessione principale è il cinema, ma è abbastanza eclettica: le sue ultime celebrity crushes includono Orson Welles, Magnus Carlsen, Farinata degli Uberti e Paul McCartney nel ’66. Ha due gatti e molti dubbi.

Vittoria Tosatto

Nata a Vimercate nel 2001 e cresciuta nei meandri della Brianza, mi sono laureata in Scienze Linguistiche e ora studio Cinema all’Università Cattolica di Milano (e ancora mi chiedo perché ho scelto la vita da pendolare). Le mie “guilty pleasures” sono i musical, le aste e i libri che finiscono male. Gestisco la sezione di scrittura articoli, correggo, mi occupo del calendario e di strigliare (con amore) i nostri articolisti. Spesso mi troverete a scrivere pezzi su cinema, letteratura e teatro, ma non solo: tocca a voi scoprire il resto.