Workaholism: il circolo vizioso del consumismo autoinflitto

Ritmi frenetici, fretta perenne, scadenze imminenti e stress assoluto, ma l’attuale contesto socio-economico ha anche dei difetti. Tipo cosa? Ah, già: il consumismo. Un fenomeno forse inevitabile nella società, per l’appunto, dei consumi. La questione emerge, però, nel momento in cui è tale fenomeno a influenzare il comportamento delle persone e non viceversa, come se gli aspetti più umani della quotidianità stessero svanendo.

La spasmodica necessità di acquistare immediatamente l’ultimo modello di qualsivoglia prodotto, puntualmente in uscita poco dopo la versione precedente dello stesso, il bisogno di essere obbligatoriamente alla moda e la voglia di mostrarlo agli altri come forma di supremazia sociale sono solo alcuni degli atteggiamenti che caratterizzano le derivazioni sociali del consumismo e della sua tentacolare espansione. Tutto ciò è reso ancor più disarmante dalla constatazione che tali fenomeni siano indissolubilmente collegati a bisogni secondari, senza i quali si potrebbe quasi sempre continuare a condurre la propria vita senza conseguenze rilevanti. Per i più giovani, nati in una società oramai intrisa se non addirittura sprofondata in questo processo, potrebbe sembrare normale, persino un dato di fatto. Il corso degli eventi ci insegna però che la società dei consumi, la sua massimizzazione e, quindi, l’apparizione del consumismo sono avvenimenti molto recenti, soprattutto in termini storici. Le generazioni più anziane sono state spettatrici e vivamente partecipi alla formazione di questo impianto sociale oramai consolidato.

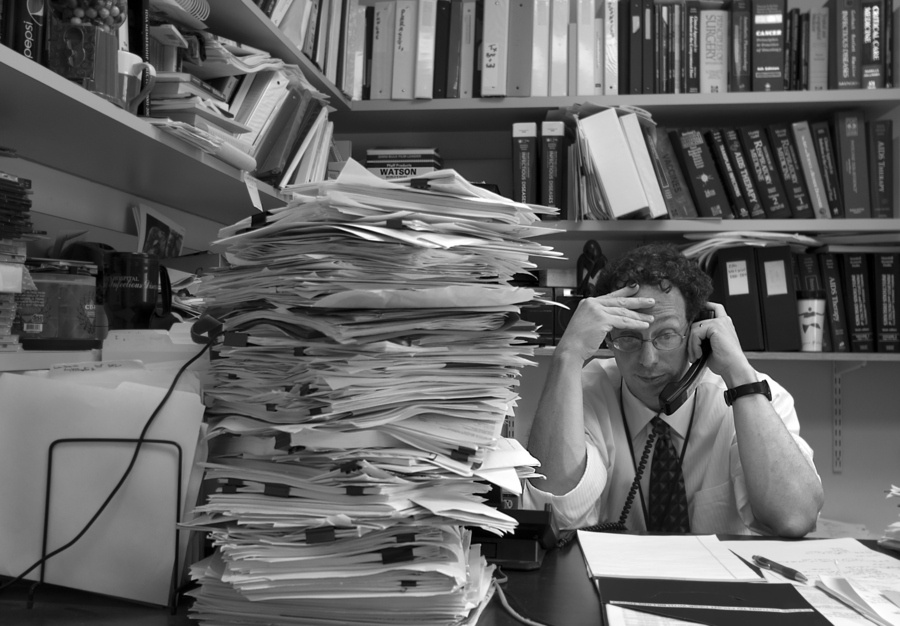

S’intende, tuttavia, che di per sé è quasi impossibile poter mantenere un tenore di vita come quello “preteso” dalla società dei consumi se non si riesce a guadagnare un quantitativo di denaro sufficiente per permettersi di acquistare i numerosi lussi che la caratterizzano. L’economia di consumo pare svilupparsi attorno ad una sempre crescente domanda di questi piccoli lussi, servizi e oggetti di secondaria necessità, alimentata tanto dalla pubblicità quanto dalla pressione sociale di un mondo ormai totalmente immerso nel paradigma consumistico, in un circolo vizioso (o per alcuni virtuoso) in cui più si consuma più si influenza chi ci sta attorno a consumare di più. Questa condizione richiede alle persone di lavorare tutt’altro che poco. Per alcuni questo rappresenta un peso sempre più insostenibile, mentre per qualcun altro si trasforma in una specie di ossessione. Proprio in quest’ultima casistica si insidia il fenomeno noto come workaholism. Non è difficile intuire il collegamento e l’unione tra le parole, in inglese, “lavoro” e “alcolismo”. Si tratta, non a caso, di un’espressione per indicare coloro che sviluppano una dipendenza dal proprio lavoro.

Cosa comporta, però, l’essere workaholic? Beh, prima di tutto occorre dire che si tratta, come riconosciuto da varie e autorevoli fonti, di una vera e propria dipendenza, al pari delle altre comunemente note. Per quanto possa sembrare banale doverlo specificare, soprattutto in virtù delle premesse di cui sopra, il workaholism è ancora spesso e volentieri non incluso tra le dipendenze socialmente riconosciute, in quanto non solo elude ampiamente la sfera del “vizio”, ma si colloca addirittura in quella del dovere. Non è tutto: in un immaginario collettivo che vede il lavoro eccessivo come una prassi, lo stacanovismo arriva a essere interpretato come una virtù da difendere.

Va da sé che questo comporti notevoli e drammatiche conseguenze sul proprio stato di salute psicofisico, ma ciò che molti non sanno è che il dispendio eccessivo di tempo ed energie comporta anche una minor produttività, per quanto paradossale possa sembrare. I soggetti affetti si ritrovano a convivere con uno stato di profonda insoddisfazione, che mina fortemente anche la stabilità dei loro rapporti interpersonali, messi a dura prova dalla loro dipendenza dal lavoro. Si entra così in un’evidente spirale negativa, che rende molto più semplice sviluppare ulteriori dipendenze, come l’alcool, il tabacco, il gioco d’azzardo, o peggio. Queste “nuove” assuefazioni peggiorano ulteriormente la situazione e, rientrando quasi sempre nella suddetta sfera del vizio, minano la reputazione e lo status del soggetto all’interno della società.

Osservando questi fenomeni, oggettivamente riscontrabili nella quotidianità del nostro tempo e dei nostri luoghi, si comprende facilmente come il binomio tossico creato dalla congiunzione di consumismo e workaholism sia un dramma tra i più importanti. Non solo: essendo una condizione strutturale e assimilata, è pressoché impossibile da modificare, anche perché come detto tende a condizionare le scelte degli individui. Questi ultimi, quindi, si ritrovano vittime della loro stessa accondiscendenza verso le necessità inventate e imposte dalla società dei costumi. In un periodo storico in cui l’etica, compresa quella lavorativa, sta assumendo un ruolo sempre più preponderante, è difficile pensare che non si possa fare nulla per provare a prevenire questi fenomeni, oramai molto diffusi su larga scala.

Inoltre, il consumismo e la società dei consumi hanno visto uno sviluppo graduale ma deciso, in particolar modo dalla seconda metà del secolo scorso in poi1, con il risultato che, come detto sopra, molti sono nati in un mondo in cui queste dinamiche erano già affermate, mentre altri ne hanno vissuto l’espansione in maniera graduale, così da diventarne pian piano coabitanti. Passo dopo passo, il consumismo è passato dall’essere un fenomeno totalmente inedito a essere ampiamente assodato, rendendo così naturali i comportamenti a ciò annessi, compreso il workaholism. Questo processo socio-economico è stato dunque capace di inserirsi in maniera tanto silenziosa quanto preponderante nel nostro stile di vita.

Partendo da questo presupposto, è curioso notare come la letteratura contemporanea del nostro paese sia ricolma di personaggi, autori e opere in grado di subodorare questa potenziale (e poi effettiva) degenerazione con largo anticipo. Tra gli autori più rilevanti, si deve citare Pier Paolo Pasolini: in un’intervista su “L’Avanti”, quest’ultimo forniva un’immagine metaforica, forte ma sicuramente evocativa, del consumismo che non lasciava spazio a dubbi riguardo alla sua indole. Definendolo letteralmente un lager, non solo accostava le tendenze capitaliste del suo tempo a uno dei fenomeni storici più violenti e disumani mai conosciuti, ma ne paragonava anche alcune caratteristiche di base, come la violenza dalla quale sembra impossibile sfuggire. Violenza consumistica che, per quanto abbia ovviamente bersagli diversi, stando a Pasolini è precisamente parallela a quella dei campi di concentramento.

Oltre a lui, un altro autore di particolare rilievo in questo senso è Italo Calvino. La sua interpretazione è manifesta nella descrizione della città di Leonia, sua invenzione di fantasia, che sembra richiamare in maniera quasi canzonatoria la mentalità della società dei consumi che in quel periodo stava avanzando più forte che mai. Come nell’economia odierna, a Leonia i prodotti diventano obsoleti in pochissimo tempo e devono essere riacquistati, anche se legati a bisogni di seconda necessità e di ostentazione sociale, in un mondo in cui l’oggetto prende il posto dell’individuo. Non è un caso che questo racconto sia stato pubblicato all’interno della raccolta Le città invisibili (1972): anche se tale descrizione deriva dal fatto che queste città sono frutto della mente di Calvino, è anche vero che centri come Leonia rischiano di diventare invisibili in quanto sommersi dalla loro stessa insaziabile ingordigia di beni materiali.

Al pari dell’essere umano.

Note

- G. Bruno, Attraverso i secoli, oltre i confini: una storia dei consumi, in “Giornale di storia”, 2019, n. 30, pp. 1–8.

In nome del consumo

Editoriale · L’Eclisse

Anno 5 · N° 5 · Settembre 2025

Copertina di Maria Traversa.

Hanno partecipato alla realizzazione di questo editoriale: Greta Beluffi, Bianca Beretta, Alice Borghi, Chiara Castano, Giulia Coppola, Elena Floris, Veronica Gabrielli, Eugenia Gandini, Chiara Gianfreda, Cecilia Giraldi, Alessandro Mazza, Mathilde Modica Ragusa, Marcello Monti, Valentina Oger, Erika Pagliarini, Carlotta Pedà, Virginia Piazzese, Lorenzo Ramella, Gioele Sotgiu, Vittoria Tosatto, Vittoriana Tricase, Maria Traversa, Carlotta Viscione.