Die Deutsche Physik und das Uranprojekt:

La scienza tedesca sotto il terzo Reich

Nel corso della sua storia, in particolar modo negli ultimi secoli, la Germania ha sempre occupato un ruolo di primo piano nel mondo della scienza e del sapere in generale. Sono di nazionalità tedesca, infatti, alcuni tra i più grandi filosofi, matematici, chimici e fisici della storia. Sempre in Germania hanno sede alcuni dei più prestigiosi e illustri istituti di ricerca in Europa, inoltre la nazione è (al momento della scrittura di questo articolo) la terza al mondo per numero di premi Nobel ricevuti, con ben 115 vincitori1.

La grande tradizione scientifica tedesca, forse proprio perché rappresenta uno dei fiori all’occhiello della nazione, non ha superato indenne il periodo più buio della storia della Germania: infatti, il regime nazista non si fece scrupoli ad usare la scienza tedesca sia come strumento di propaganda che come risorsa bellica. Assoggettando il mondo accademico e industriale ai propri scopi, i nazisti hanno lasciato delle cicatrici profonde, alcune delle quali sono visibili, in una certa misura, ancora oggi.

La scienza tedesca partecipò, a volte con entusiasmo, a volte nolentemente (ma senza mai opporre una vera resistenza) ai crimini del regime, conducendo esperimenti crudeli e inumani con i prigionieri dei campi di concentramento2, sviluppando le armi e gli strumenti di sterminio nazisti, o semplicemente epurando, dai propri ranghi, gli scienziati ebrei, che venivano lasciati soli, disoccupati, e costretti a fuggire (quando possibile) dal paese3.

Lo stesso Albert Einstein, forse lo scienziato tedesco più famoso e brillante di sempre, vide il suo lavoro messo in discussione dai connazionali non sulla base della sua validità scientifica (già ampiamente dimostrata negli anni ‘30), ma sulla base del suo essere ebreo. Einstein, da sempre internazionalista e pacifista, si trovava negli Stati Uniti quando i nazisti salirono al potere nel ‘33, per cui decise di non rientrare più in Europa. Nonostante la fama e il rispetto di cui godeva nella comunità scientifica tedesca, Einstein non ricevette alcun supporto da parte dei colleghi in questa decisione e il suo nome venne rimosso senza cerimonie dalla lista dei membri dell’Accademia Prussiana delle Scienze e di altri prestigiosi istituti4.

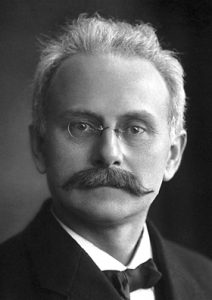

Tuttavia, l’antisemitismo che permeava la scienza tedesca dell’epoca non si limitò ad allontanare gli scienziati ebrei: Philipp Lenard e Johannes Stark, due fisici sperimentali, entrambi insigniti del premio Nobel, diedero vita ad un movimento nazionalista di scienziati che prese il nome di Deutsche Physik. Secondo loro, i recenti sviluppi nel campo della fisica teorica, in particolar modo la teoria della relatività e della meccanica quantistica (entrambi ambiti in cui l’apporto di scienziati ebrei è stato preponderante), non erano altro che fuffa, il frutto di una cabala di scienziati ebrei (capeggiati da Einstein) che cercavano di “confondere” la comunità scientifica con equazioni complicatissime e incomprensibili.

Secondo Lenard e Stark, il modo “ariano” di fare scienza, tipico delle razze nordiche, è sperimentale, concreto, basato su fatti certi, mentre la “fisica ebrea” si perde in vaneggiamenti astrusi, teorie matematicamente complesse e distanti dalla realtà. Poco importava che la cosiddetta “fisica ebrea” avesse effettivamente raggiunto risultati concreti e che avesse accumulato un buon numero di prove sperimentali, inspiegabili dalla “fisica nordica”: i libri di Einstein vennero etichettati come “antitedeschi”, insieme a quelli di moltissimi intellettuali, filosofi e autori ebrei, e moltissime copie vennero date alle fiamme nella primavera del 19335.

Ma, senza dubbio, la più grande macchia di cui la scienza tedesca si sia sporcata durante il periodo nazista è stata il contributo allo sforzo bellico tedesco. Le Wunderwaffe sarebbero dovute essere, negli ambiziosi piani del regime, delle armi talmente avanzate tecnologicamente da spazzare via ogni nemico: un simbolo della superiorità tecnologica e scientifica della razza ariana.

La più potente di queste armi sarebbe dovuta essere la bomba atomica, un nuovo tipo di ordigno basato sul fenomeno (recentemente scoperto) della fissione nucleare. I vari sforzi della scienza tedesca di fornire al Reich un’arma di distruzione di massa sono passati alla storia con i nomi di Uranverein (società dell’uranio) e Uranprojekt (progetto uranio)6. Alcuni dei più famosi e importanti scienziati tedeschi lavorarono a questo progetto, tra cui Werner Heisenberg (il padre della fisica quantistica). Molti di questi scienziati avevano lavorato in passato a stretto contatto con i fisici del progetto Manhattan, alcuni erano addirittura amici, ma la cultura tedesca dell’epoca (specialmente negli ambienti più conservatori) comandava un ossequioso rispetto per la legge e l’autorità.

Già dai tempi dell’impero tedesco, i giovani rampolli delle classi più altolocate (da cui provenivano, in gran parte, gli accademici) ricevevano un’educazione profonda e ricca, che li preparava ad occupare il ruolo di élite culturale della società. In quanto eredi e custodi del patrimonio culturale nazionale, i giovani tedeschi venivano educati a portare ubbidienza all’autorità dello stato e ad allineare le proprie aspirazioni e la propria morale alle aspettative sociali e all’interesse nazionale7 8.

Il nazionalismo (e in una certa misura il militarismo) tedesco, uno dei fattori scatenanti della Prima e della Seconda guerra mondiale, era vissuto dai tedeschi come un sentimento perfettamente naturale e apolitico, così come era considerata naturale e dovuta l’obbedienza alle leggi dello Stato, persino quando considerate amorali9. Per la cultura tedesca dell’epoca, servire la nazione era un dovere patriottico, una responsabilità morale che soprassedeva le proprie convinzioni personali.

In assenza di una tradizione democratica, educati all’obbedienza verso l’autorità (che, nella visione tradizionale dello Stato, era l’unica responsabile della difesa degli interessi nazionali) anche i tedeschi più liberali si trovarono in modo quasi naturale a delegare le responsabilità morali ai loro superiori, razionalizzando le proprie azioni in un semplice “seguire gli ordini”, un atteggiamento in linea con le aspettative sociali dell’epoca e quindi percepito come “non errato”.

[Many people in 1933] took a very optimistic view of the situation. They all thought that civilized Germans would not stand for anything really rough happening. The reason I took the opposite position was based on observations of rather small and insignificant things. I noticed that the Germans always took a utilitarian point of view. They asked, “Well, suppose I would oppose this, what good would I do? I wouldn’t do very much good, I would just lose my influence. Then, why should I oppose it?” You see, the moral point of view was completely absent, or very weak, and every consideration was simply, what would be the predictable consequence of my action. And on that basis did I reach the conclusion in 1931 that Hitler would get into power, not because the forces of the Nazi revolution were so strong, but rather because I thought that there would be no resistance whatsoever.

Leo Szilard10

Il progetto Uranio, nonostante partisse in vantaggio rispetto al progetto Manhattan, fu enormemente rallentato dalla frammentazione delle ricerche in vari gruppi di lavoro sparsi per il paese e dalla mancanza di materie prime e risorse umane, entrambe consumate dallo sforzo bellico, e non riuscì mai a produrre una bomba atomica. La Deutsche Physik di Lenard e Stark, nonostante fosse riuscita a purgare gli scienziati ebrei dal mondo accademico tedesco, non riuscì a confutare la cosiddetta “fisica ebrea”, e le posizioni antiscientifiche e polemiche di Lenard e Stark impedirono loro di fare carriera nel mondo accademico e nel partito.

All’interno della cultura di massa, la scienza gode di un certo status di “sapere oggettivo”, ovvero viene vista dal pubblico come una collezione di conoscenze oggettive e certe (di fatti, se vogliamo), custodita e accresciuta da degli esperti (gli scienziati, appunto) che, guidati da una rigida e vasta preparazione e da precisi ragionamenti razionali, accrescono lo scibile umano e ne sviluppano applicazioni sempre nuove per migliorare la vita di tutti.

Questa visione idealizzata della scienza, seppur non falsa, è fuorviante, nel senso che trascura il banale quanto importante fatto che gli scienziati sono comunque esseri umani.

La scienza è, in maniera inevitabile, un fenomeno sociale e anche il lavoro del più misantropo dei lupi solitari non ha valore se non c’è una comunità di scienziati che lo recepisce e lo aggiunge all’interno del proprio sapere. Proprio in quanto attività sociale, la scienza è vulnerabile all’attività politica e ai cambiamenti sociali: anche l’ideologia più irrazionale può avere un impatto enorme sull’attività umana più “razionale”. La storia della scienza durante la Germania nazista ne è un ottimo esempio.

Non a caso, buona parte dell’attività scientifica durante questo periodo si concentrava su ricerche che noi oggi consideriamo totalmente antiscientifiche, come la ricerca delle origini della razza ariana, tra antiche leggende e spedizioni in Tibet. Ma questa sarà una storia per un’altra volta….

Note

- https://www.nobelprize.org/prizes/lists/all-nobel-prizes/

- Weindling P., von Villiez A., Loewenau A., Farron N. The victims of unethical human experiments and coerced research under National Socialism. Endeavour. 40 (1). Elsevier BV: 1–6. doi: 10.1016/j.endeavour.2015.10.005. Epub 2015 Dec 31. PMID: 26749461; PMCID: PMC4822534.

- Philip Ball, Serving the Reich: The Struggle for the Soul of Physics Under Hitler, University of Chicago Press (2014)

- Ibidem

- Ibidem

- Ibidem

- Ibidem

- Paul Lawrence Rose, Heisenberg and the Nazi Atomic Bomb Project, a study in German culture, University of California Press (1998)

- P. Ball (2014)

- Donald Fleming, Bernard Bailyn, The intellectual migration: Europe and America, 1930-1960, Harvard University Press (1969)