Il Totalitarismo secondo Hannah Arendt

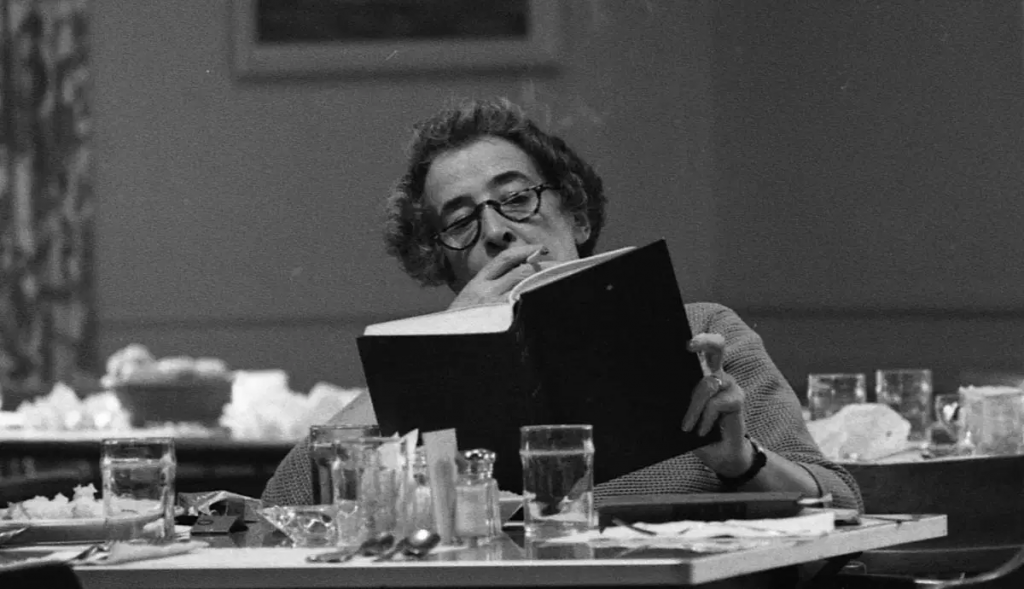

Nata il 14 ottobre 1906 ad Hannover, in Germania, Hannah Arendt era una studiosa di teoria politica, storica, filosofa e politologa. Allieva di prominenti filosofi e intellettuali tedeschi come Edmund Husserl e Martin Heidegger, Arendt fu costretta a emigrare dalla Germania per motivi di persecuzione razziale (in quanto ebrea), rifugiandosi prima in Francia, poi negli Stati Uniti d’America. Fu a New York che Arendt scrisse Le origini del totalitarismo (1951), una delle prime e più rilevanti analisi di un sistema politico che, secondo quanto teorizzato dalla scrittrice, ha preso vita fondamentalmente nella Germania nazista e nell’Unione Sovietica (URSS). Tra le numerose opere pubblicate dalla filosofa, ricordiamo La banalità del male: Eichmann a Gerusalemme (Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil, 1963), in cui Arendt tratta del processo contro una personalità chiave del regime nazista, Adolf Eichmann, condannato a morte per genocidio e crimini contro l’umanità.

Ne Le origini del totalitarismo, la studiosa contribuisce a definire il termine totalitarismo, ovvero un «sistema politico autoritario, in cui tutti i poteri sono concentrati in un partito unico, nel suo capo o in un ristretto gruppo dirigente, che tende a dominare l’intera società grazie al controllo centralizzato dell’economia, della politica, della cultura e alla repressione poliziesca». Per raggiungere un elevato grado di supremazia, il totalitarismo, secondo Arendt, non si limita alla trasformazione delle condizioni esterne all’esistenza umana. Il totalitarismo rientra in nuova categoria di analisi poiché il suo obiettivo, diversamente da qualsiasi altra dittatura e tirannia, è quello di rimodellare la natura umana annientando qualsiasi forma di pensiero critico individuale1.

Le premesse dello stato totalitario sono l’antisemitismo e l’imperialismo, di cui Arendt fornisce una dettagliata analisi nei primi due capitoli dell’opera2. In questa sede, invece, il focus viene posto sull’essenza di un totalitarismo già maturo, tralasciando il lungo discorso sulla sua nascita. Il totalitarismo fiorisce e prospera nutrendosi tanto di violenza brutale quanto del cieco sostegno delle masse, protagoniste indiscusse dell’indagine svolta da Arendt. Mentre altri regimi non democratici, come l’autoritarismo di tipo militare o civile, concentrano il potere in mano ad un’élite ristretta, regimi come il nazismo devono il proprio potere al consenso, attivo e passivo, delle masse3. L’ascesa di Hitler, infatti, non avviene tramite un colpo di stato, ma attraverso meccanismi democratici, evolvendo poi nell’incondizionata obbedienza di milioni di persone. La scalata politica di Hitler rivela una verità angosciante, ovvero che il totalitarismo non si basa semplicemente sulla brutale oppressione del popolo, ma in prima istanza sulla sua mobilizzazione4.

Il totalitarismo, dunque, diviene possibile ovunque ci sia la presenza di masse, intese come «insieme delle persone politicamente passive e dipendenti nei confronti delle istituzioni politiche, economiche e militari che sono le strutture portanti della società di massa», che sentono un forte appetito per un grado maggiore di ordine politico che le istituzioni attuali (generalmente democratiche) non sono in grado di soddisfare. La caratteristica alla base dell’uomo delle masse non è la brutalità o l’arretratezza, ma l’isolamento e la mancanza di normali relazioni sociali. Le masse condividono una fondamentale caratteristica con ideologie totalitarie: entrambe queste entità sono escluse dalle ramificazioni sociali e dalla rappresentazione politica di un certo momento storico. Le masse, infatti, diventano tali quando le classi sociali perdono la forza coesiva che aveva permesso loro di farsi spazio all’interno delle istituzioni politiche. I nazisti non conquistarono la fiducia delle masse tramite un dibattito razionale, ma sfruttando la loro atomizzazione e mancanza di senso di appartenenza a qualcosa, dando loro l’opportunità di sentire una sorta di identità attraverso il concetto di purezza razziale5.

Una volta ottenute le redini del potere, il regime totalitario riesce ad approfittare del supporto ottenuto, trasformandolo in lealtà incondizionata tramite la propaganda e il terrore. Le violenze commesse, ovvero i fatti concreti, passano in secondo piano rispetto all’ideologia imposta dal regime, l’unica concepibile. Il pensiero critico viene annichilito dalla cieca convinzione comune che ci sia una verità universale. La tragedia del totalitarismo è esattamente il fatto che le persone, inizialmente attratte da esso a causa di totale disperazione, ne rimangono prigioniere, incastrate in un meccanismo talmente perverso che anche l’individuo stesso diventa artefice dei crimini previsti dall’ideologia. Non si tratta di fanatismo incontrollabile, bensì di impossibilità di dissenso. Il cittadino ideale del regime totalitario non è l’individuo fanatico e ideologizzato, bensì quello conformista e passivo.

Negli studi di Arendt il concetto di ideologia è uno dei pilastri principali. Con ideologia, in questo specifico contesto, si intende «logica (stringente) di un’idea, che rende possibile l’imposizione di una versione del mondo in cui i principi del regime vengono imposti come obiettivo ultimo di un cammino storico inevitabile e naturale»6. La materia di quest’ideologia è il momento storico in cui la sua idea viene applicata: il risultato di tale applicazione non è un complesso di affermazioni su qualcosa di certo, bensì è lo svolgimento di un processo che muta di continuo. L’ideologia tratta il corso degli avvenimenti seguendo la logica che pone le sue fondamenta, pretendendo di conoscere i misteri dell’intero processo storico in virtù di tale logica. Questo meccanismo, battezzato dalla filosofa come principio di logicità, determina la natura del totalitarismo quando combinato all’essenza di quest’ultimo: il terrore.

Vista la sua essenzialità, il terrore deve essere totale, cioè non può limitarsi ad essere un mezzo per sopprimere l’opposizione. Il terrore in quanto totale vanta una sorta di razionalità poiché sostituisce efficacemente quello che nelle forme di governo costituzionali è il ruolo del diritto positivo, ovvero «il complesso di dottrine filosofiche e giuridiche le quali sottolineano la natura “positiva” del diritto, ossia il suo essere posto da un’autorità legislatrice umana o, comunque, a opera esclusiva dell’uomo». Il risultato di questo scambio di ruoli, sorprendentemente, non è il disordine collettivo che sfocia nell’anarchia. Facendo riferimento a un paragone descritto da Arendt, così come il diritto positivo di un governo costituzionale ha lo scopo di tradurre e applicare leggi trascendenti e superiori, come i comandamenti di Dio o i diritti naturali, il terrore del regime totalitario mira a trasformare la sua ideologia in realtà, non attraverso un organo politico, ma attraverso l’umanità intera. Il totalitarismo raggiungerebbe quindi il picco della sua applicazione attraverso l’annullamento della pluralità dell’essere umano, che diventerebbe così una singola entità con il solo scopo di obbedienza e preservazione dell’ideologia. Un esempio sono i campi di concentramento e di sterminio nazisti, attraverso i quali si puntava allo sterminio sistematico della popolazione ebraica e di altre minoranze (ad esempio la comunità LGBTQ+, la popolazione rom, gli oppositori politici, etc.). Questi erano dunque un luogo in cui la coscienza e l’unicità del singolo venivano annullate attraverso un meccanismo di deumanizzazione.

Al termine della sua ricerca, Arendt lancia un avvertimento: il totalitarismo non è una reliquia del passato. I fattori che hanno portato alla nascita di questo sistema politico, tra cui la debolezza e il fallimento delle istituzioni, così come l’isolamento politico e sociale, e numerosi altri, possono sempre risultare in ciò che è già avvenuto. La sopravvivenza della democrazia e dello Stato di diritto non dipende solo dalla legge o dal governo, ma anche da una società lontana dall’atomizzazione e dall’alienazione dell’individuo.

Note

- H. Arendt, Ideology and Terror: A Novel Form of Government, The Origins of Totalitarianism, Ohio, The World Publishing Company, 1958, 460.

- H. Arendt, Preface to the Second Enlarged Edition, The Origins of Totalitarianism, Ohio, The World Publishing Company, 1958, xi.

- H. Arendt, A Classless Society, The Origins of Totalitarianism, Ohio, The World Publishing Company, 1958, 305.

- Ibidem.

- Ibidem.

- H. Arendt, Ideology and Terror: A Novel Form of Government, The Origins of Totalitarianism, Ohio, The World Publishing Company, 1958, 460.

Es war einmal…

Editoriale · L’Eclisse

Anno 5 · N° 1 · Aprile 2025

Copertina di Maria Traversa.

Hanno partecipato alla realizzazione di questo editoriale: Greta Beluffi, Bianca Beretta, Alice Borghi, Michele Carenini, Chiara Castano, Eugenia Gandini, Chiara Gianfreda, Cecilia Grandi, Rosamaria Losito, Alessandro Mazza, Marcello Monti, Valentina Oger, Erika Pagliarini, Carlotta Pedà, Rachele Pesce, Virginia Piazzese, Lorenzo Ramella, Francesca Sassano, Gioele Sotgiu, Vittoria Tosatto, Vittoriana Tricase, Marta Tucci, Maria Traversa.