Race Games: razzismo e classismo negli arcade americani

Quando penso a un third place, uno spazio che non è né il lavoro né la casa, dedicato all’incontro e allo sviluppo delle relazioni interpersonali, mi vengono in mente due luoghi: il bar e la sala giochi.

Se il bar, però, è qualcosa di ancora presente – verrebbe da dire quotidianamente – nelle nostre vite, la sala giochi è uno di quei luoghi che sembrano più mitologici che reali, creati da film e serie americani, reliquie di un tempo passato. Effettivamente, nonostante qualche nicchia di resistenza, le sale giochi sono ormai rarissime e l’espressione stessa sta passando ad indicare le aree con slot machines dei bar o i circoli SNAI. Insomma, qualcosa di ben lontano da quell’idea di gioco giovanile anni Settanta di cui cantavano gli Who in Pinball Wizard.

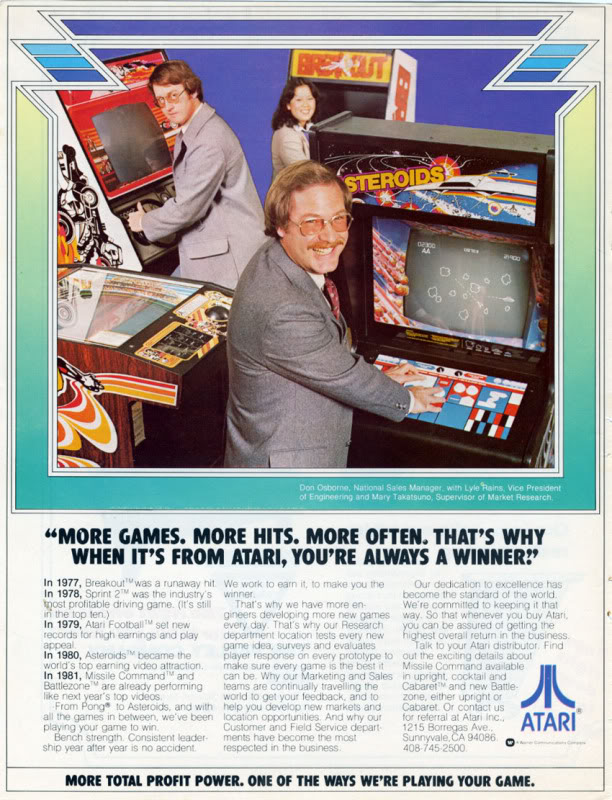

Negli Stati Uniti, gli arcade hanno segnato profondamente il decennio tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio degli Ottanta, ma la realtà di questi luoghi non sempre rispecchia lo stereotipo dominante. Innanzitutto, gli arcade, derivando da una ricca tradizione di luoghi pubblici adibiti al gioco (le fiere, ma anche la nota Coney Island di New York), non erano riservati al pubblico giovanile e infantile, almeno inizialmente, ma ad una fetta sociale più trasversale. Basta guardare il marketing delle neonate aziende di videogiochi, come Atari, chiaramente rivolto ad un pubblico adulto, bianco e ricco.

Tuttavia, saranno soprattutto i giovani ad essere attirati dalle mille luci e dalle novità tecnologiche e, come tutte le espressioni di una cultura giovanile (dai jeans alla trap), ben presto le sale giochi cominceranno a essere viste con sospetto dalla cultura mainstream.

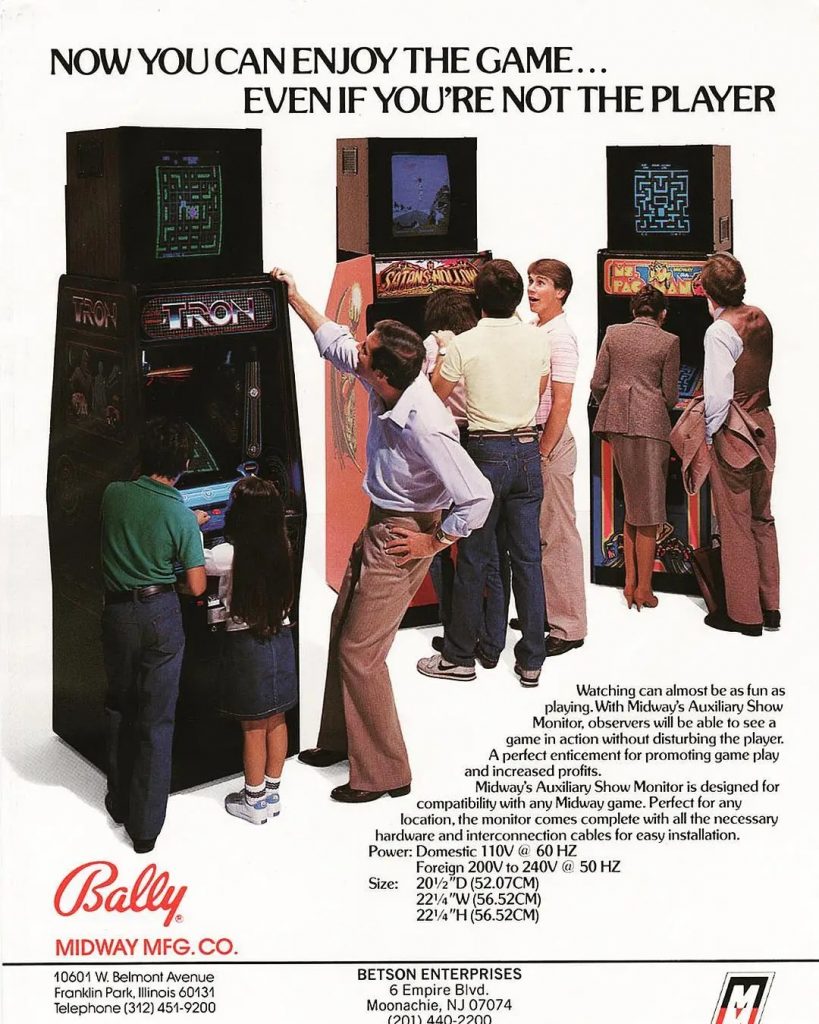

Nella vulgata, gli arcade diventano un luogo di perdizione per teste giovani e indifese dalle tentazioni. L’adagio è sempre lo stesso: i videogiochi sono violenti e rendono violento chi li gioca. In più, si sottintende, gli arcade sono luoghi troppo promiscui, in cui generi e razze diverse si mischiano e convivono in un luogo terzo, in cui la gerarchia che conta di più è quella della classifica di Pac-Man.

Chiaramente, il concetto stesso del third space è legato ad una democratizzazione dello spazio e a un appiattimento delle differenze sociali (con tantissimi “ma”). Anzi, questa caratteristica è la ragione principale per cui è politicamente rilevante il discorso sullo spazio terzo e sulla sua accessibilità: posizionando gli attori sociali in un contesto più neutro rispetto all’ambito familiare (in cui, ovviamente, i valori sono generalmente condivisi) o lavorativo, spesso imperniato su un’omogeneità di classe, si apre un’area di confronto col diverso da sé. Tema particolarmente scottante negli Stati Uniti della fine degli anni Settanta, in cui le lotte civili erano state formalmente vinte, ma il vento politico si stava di nuovo preparando a soffiare a destra, dopo i tumulti del Sessantotto e delle proteste pacifiste.

Come sottolinea Jeffrey Lawler, gli USA hanno progressivamente allontanato le comunità ricche e bianche da centri di aggregazione di questo tipo. Nell’interessante articolo Lacking Leisure: Spatial Constraints in Non-White Communities in LA, Lawler ripercorre la storia dei luoghi dedicati al gioco a Los Angeles, evidenziando un pattern: dopo un iniziale successo transrazziale, i media e l’opinione pubblica cominciano ad associare tali luoghi a violenza e micro-criminalità, sfruttando e enfatizzando casi reali con protagonisti individui razzializzati1:

Primary game spaces or arcade spaces were distinctly that, arcades. Their primary and often singular attraction were the arcade games themselves. Secondary game spaces or gamed spaces would most often qualify as an arcade by most metrics, but the arcades were secondary, or at least parallel, to the main attraction. […] These gamed spaces, we argue, functioned as leisure spaces regardless of their location or type. Yet, the type and setting of the gamed spaces were consistently related to matters of class and ethnic distinctions. For example, larger arcades or their associated family entertainment centres such as Malibu Grand Prix, were located outside of racialized communities, leaving fewer and smaller locations for those outside of white suburbia.

Mapping the existence and placement of these spaces provides insight into how gamed spaces propagated historical segregated social norms within Los Angeles County and the broader nation. When layered with census data and factory closures, the relationship between older, minoritized neighbourhoods are clearly highlighted. At the same time, the relationship between changing economic resources and jobs further reveals the way that investment of all kinds were moving away from the city core, leaving these areas with a dearth of opportunities for a variety of leisure activities, from ballparks and swimming pools, to the new gaming spaces that were emerging or being reinvented. In this way, gamed spaces offer another avenue to dissect the racialization of space and leisure, particularly for younger people. These spaces could have served as potential outlets where fewer outdoor and recreative spaces were available, but people in these economically distressed areas had fewer options or found it necessary to travel further into presumed safe neighbourhoods to engage with the popular space of the arcade2.

Agli arcade succede più o meno la stessa cosa: l’elemento di violenza percepita, correlato ai videogame, si unisce ai timori dei benpensanti sul melting pot, e le sale giochi diventano improvvisamente il palcoscenico di spaccio di droga, organizzazione di gang criminali, violenza, furti, eccetera. Questo accanimento dei media nei confronti di tali spazi coincide con una significativa modifica dell’urbanistica dei maggiori centri americani. La creazione di suburbs, quartieri residenziali periferici composti da villette a schiera e pensate per famiglie borghesi, scopre un rinnovato vigore e porta molti cittadini, soprattutto bianchi, conservatori e benestanti, a lasciare le grandi città. Un cocktail letale di marketing e sensazionalismo mediatico inizia a contrapporre la vita nelle suburbs, isolata e sicura, con quella nella città, percepita come centro di violenza, crimine e droga, e le sale giochi, posizionate nei quartieri residenziali delle aree metropolitane, iniziano piano piano a svuotarsi.

Vivere nelle suburbs costa, le comunità povere e razzializzate non possono permetterselo, e il mito della “grande città cattiva e spaventosa” si alimenta da solo, così come quello dell’arcade frequentato solo da pseudo-delinquenti locali. Nascono nuove sale giochi, pensate per la comunità delle suburbs, mentre le sale urbane vengono chiuse, creando una distanza sociale e fisica tra gli abitanti dei quartieri non-bianchi e gli spazi di divertimento e gioco comune.

All’inizio degli anni Ottanta, unitamente all’evolversi dell’industria videoludica in un’ottica sempre più casalinga e alla saturazione del mercato dei videogame con prodotti di scadente qualità, spesso plagi o versioni piratate di giochi di successo, la demonizzazione degli arcade porta rapidamente a una crisi di questi luoghi, coincidente con una più generale crisi del videogioco. A fine decennio e in quello successivo, gli arcade conoscono un piccolo rinascimento, soprattutto grazie all’ingresso nel mercato americano dei colossi giapponesi: Sony, SEGA e Nintendo, pionieri sia nei giochi per console che in quelli per arcade, in cui propongono nuovi generi di grande successo (ad esempio, il picchiaduro, come si vede nel film Disney Ralph Spaccatutto3).

Anche questa rinnovata popolarità degli arcade fu presto macchiata da un panico morale, tanto da dare inizio a quello che la stampa dell’epoca definì un secondo “yellow peril”, pericolo giallo, in riferimento alla teoria razzista collegata ai moti migratori dell’Estremo Oriente dell’inizio degli anni Venti del XX secolo. Ancora una volta, come a inizio secolo, l’opinione pubblica inizia a paventare una vera e propria “sostituzione etnica” a partire proprio dalle industrie tecnologica e videoludica. In ogni caso, la sala giochi aveva già cominciato a perdere quel valore democratico di luogo d’incontro e si era sempre più trasformata in un luogo di consumo. L’arrivo del digitale e la diffusione sempre più capillare delle console private diedero poi definitivamente il colpo di grazia a delle istituzioni già morenti.

Oggi, le sale arcade negli Stati Uniti sono poche e frequentate principalmente da un pubblico di nicchia. Il loro ruolo di third space si è parzialmente traslato nell’universo digitale, con la crescita di comunità di appassionati che si riuniscono, anche tra sconosciuti provenienti dai lati opposti del mondo, per una partita del loro gioco preferito. Tuttavia, com’è diventato evidente nel periodo pandemico, un terzo luogo digitale non è comparabile a uno fisico, perché quando mi collego a un server c’è, tra me e gli altri, una distanza che non può che incidere su come mi rapporto con loro: ad esempio, quasi mai li vedo in volto e, anzi, spesso le voci sono associate ad avatar digitali privi della mimica facciale umana. Inoltre, c’è un livello di intenzionalità totalmente diverso tra l’uscire di casa per dirigermi in un luogo neutro e il collegarmi dal divano o dalla camera, con la possibilità (o il rischio) di lasciare la situazione conviviale in cui mi trovo con un semplice clic o un calo di corrente.

Il terzo luogo videoludico digitalizzato è un luogo in realtà ibrido, che sta modificando le nostre abitudini relazionali. Il fatto che lo spazio venga condiviso per giocare, attività umana ancestrale e ricca di codici e gerarchie interne, aiuta naturalmente nella creazione di scambi personali. Resterà da vedere se Internet abbia le stesse possibilità di democratizzazione dei rapporti di una sala arcade, ma soprattutto resterà da vedere come le istituzioni reagiranno a un nuovo terzo luogo trasversale e intersezionale. La storia complicata degli arcade, nel frattempo, resta un monito rispetto a come anche gli spazi dedicati al tempo libero siano fortemente politici e politicizzati, veicoli per valori imposti e regolati dai potenti e, in definitiva, luoghi su cui vigilare e di cui tutelare la libertà.

Note

1. “Razzializzazione” è una parola adattata nelle teorie sociologiche dall’inglese racialization e indica il processo di attribuzione e di affermazione di differenze basate su idee razziste. Le persone e i gruppi della popolazione vengono così categorizzati, stereotipati e gerarchizzati sulla base di caratteristiche fisiche, sociali o mentali reali o presunte. Il termine è usato per sottolineare il costrutto sociale di “razza”. Razzismo e razzializzazione non possono essere scissi perché la razzializzazione implica la distribuzione del potere e quindi l’esercizio del dominio. In questo senso, il processo di razzializzazione serve a legittimare atti razzisti inconsci o consapevoli. Fonte: StartUp Italia

2. “I luoghi di gioco primari o sale gioco erano, appunto, gli arcade. La loro attrazione primaria – e spesso l’unica – erano i giochi arcade. I luoghi di gioco secondari, o luoghi giocati, si qualificavano abbastanza spesso come arcade, secondo la maggior parte dei valori metrici, ma la funzione arcade era secondaria, o almeno parallela, all’attrazione principale. […] Questi luoghi giocati, secondo la nostra opinione, funzionavano come luoghi di piacere indipendentemente dalla loro posizione o dal loro genere. Eppure, il tipo e l’ambientazione dei luoghi giocati erano correlati in maniera consistente a questioni di classe e distinzioni etniche. Per esempio, gli arcade più spaziosi o i centri di intrattenimento familiare a essi associati, come il Malibu Grand Prix, erano siti fuori dalle comunità razzializzate, lasciando un piccolo numero di spazi ridotti a coloro che risiedevano fuori dalla zona suburbana bianca.

Mappare l’esistenza e la localizzazione di questi spazi fornisce un’informazione su come i luoghi giocati promuovessero norme sociali di segregazione storica all’interno della contea di Los Angeles e nella nazione tutta. Quando sovrapposti ai dati dei censimenti e delle chiusure delle fabbriche, la relazione tra i quartieri più antichi e abitati da minoranze è chiaramente evidenziata. Allo stesso tempo, il rapporto tra il cambiamento delle risorse economiche e degli impieghi rivela ancora di più che ogni tipo di investimenti si stavano allontanando dal centro cittadino, abbandonando quelle aree con una carestia di opportunità per una serie di attività ricreative, dai campi da baseball e le piscine ai nuovi spazi ludici, emergenti o in fase di re-invenzione. In questo modo, i luoghi giocati offrono un’altra via per dissezionare la razzializzazione dello spazio e del tempo libero, in particolare per i giovani. Questi luoghi avrebbero potuto servire come potenziali valvole di sfogo laddove erano disponibili meno spazi aperti e ricreativi, ma i residenti di queste aree economicamente svantaggiate avevano meno opzioni o si ritrovavano nella necessità di spostarsi lontano, nei quartieri presunti più sicuri, per partecipare allo spazio popolare dell’arcade”. [trad. mia]

3. Wreck-It Ralph, 2012, Rich Moore, USA.

[…] Scopri di più […]

[…] Scopri di più […]

[…] Scopri di più […]

[…] Scopri di più […]

[…] Scopri di più […]

[…] Comfort food e nostalgia – L'Eclisse su Stesso posto, stessa ora […]

[…] Scopri di più […]