Perestrojka e glasnost’ in musica: i Kino

Ogni epoca ha la sua arte. A discapito della sua importanza, quasi mai si analizza il passato in questa prospettiva e, proprio per questa ragione, è in grado di riservare delle sorprese. Il secolo scorso, in particolare durante la Guerra fredda, vide un conflitto di forze che reagivano con metodi contrapposti alle libertà culturali. Un ruolo di spicco fu giocato dall’URSS, nota per aver avuto una folta lista di artistɘ e band la cui produzione era censurata, principalmente per ragioni politiche. Tuttavia, seppur longeva, questa condizione non fu perenne. Ad esempio, il declino e la caduta dell’Unione Sovietica, per quanto spesso collegati principalmente ai loro aspetti geopolitici, rappresentano due fasi particolarmente interessanti dal punto di vista culturale.

Dapprima, durante il periodo in cui Leoníd Il’íč Bréžnev fu al comando delle istituzioni sovietiche, si era vista l’introduzione di una parziale libertà culturale, come ad esempio con il Leningradskij rok-klub, ovvero il locale dove le band locali potevano incontrarsi e suonare la loro musica. Il locale aprì anche a causa delle crescenti pressioni da parte della fascia più giovane della popolazione. Tuttavia, in questa fase, non a caso ricordata come periodo di forte stagnazione1, le forme di controllo e di repressione da parte degli organi preposti si dimostrarono ancora molto invadenti.

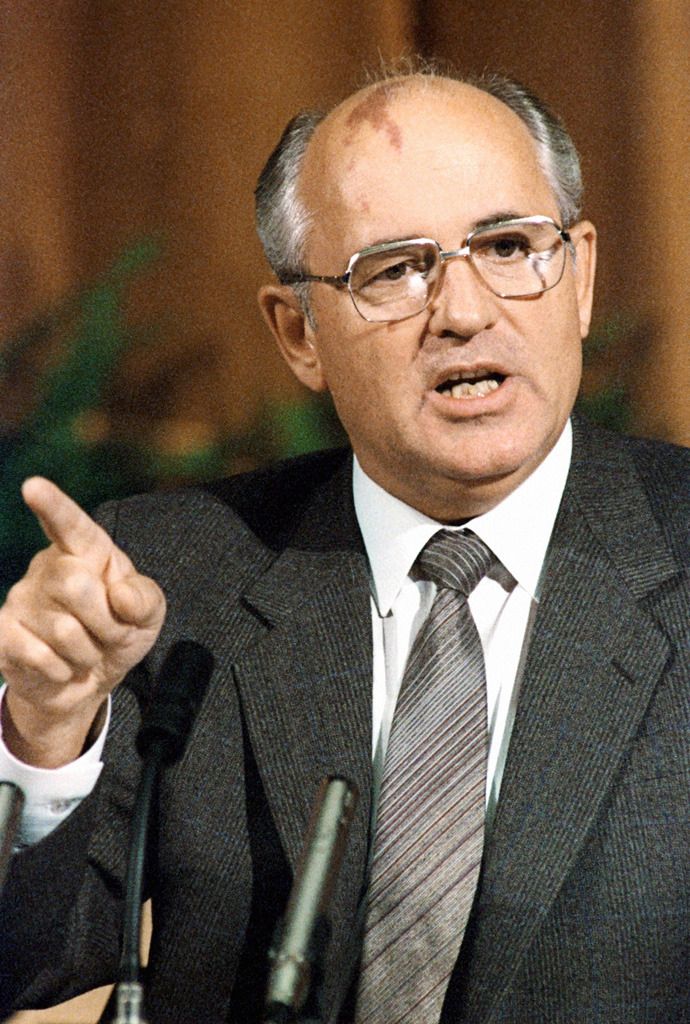

Il punto di svolta fu l’arrivo al potere di Michail Gorbačëv alla metà degli anni Ottanta. Membro di una nuova generazione, che aveva vissuto diversamente la politica, e ammiratore di alcuni movimenti che si erano rivoltati contro il potere sovietico1, sin dall’inizio del suo mandato mostrò un’interpretazione del comunismo molto diversa dai suoi predecessori.

Nella sua visione, il comunismo e la democrazia avrebbero potuto convivere e provò dunque a superare l’autoritarismo che da sempre aveva caratterizzato l’approccio politico sovietico, nel tentativo di democratizzare quanto possibile l’URSS. Questo perché la nazione si era trovata, da vari punti di vista, in una condizione di arretratezza. L’Unione sembrava muoversi in netta controtendenza rispetto alla modernità che andava espandendosi nel resto del mondo. Gorbačëv riteneva, infatti, che questo processo di modernizzazione fosse essenziale per garantire la sopravvivenza dell’Unione Sovietica. Al contempo, considerò fondamentale l’apertura della politica alla popolazione, affinché quest’ultima potesse conoscere nella maniera più esaustiva possibile l’operato del governo.

Quest’approccio, quindi, permise agli organi di stampa di sfuggire largamente al controllo dell’élite politica e ai cittadini di criticare le istituzioni, avvicinandosi maggiormente agli standard occidentali. Tutto questo avvenne tramite delle importanti riforme, i cui pacchetti sono passati alla storia con i nomi di perestrojka e glasnost’2. Tradotti con “ricostruzione” e “trasparenza”, riformarono rispettivamente la politica economica e l’approccio del governo rispetto alla censura. Quest’ultimo aspetto, oltre al dibattito politico e alla libertà di stampa, rivoluzionò anche il contesto culturale che si ritrovò libero dalle catene del controllo, sino a quel momento mai smorzate.

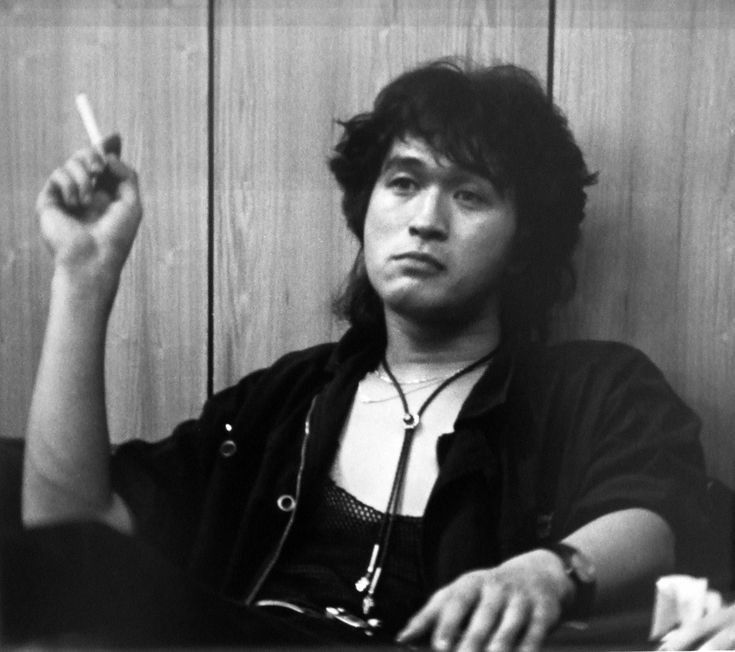

Fu proprio in quello scenario cangiante e non propriamente stabile che emersero i Kino, gruppo tra i capisaldi del rock sovietico. La band, guidata dal leader Viktor Coj, nacque e si formò nell’ambiente legato al Leningradskij rok-klub, facendo integralmente parte di quella generazione di musicisti che stava rispondendo attivamente alle distensioni culturali vissute da parte della gioventù sovietica del tempo. I Kino vissero e lavorarono nel periodo a cavallo tra le prime libertà concesse da parte di Bréžnev e la glasnost’ di Gorbačëv. Questo avvicendamento storico è riscontrabile nitidamente nello sviluppo della produzione musicale della band. Sin dal primo album, 45, le tracce si incaricarono di rappresentare più o meno simbolicamente il malessere della gioventù sovietica rispetto alle indicazioni impartite dal regime. In più, man mano che il tempo e la produzione musicale avanzavano, tali critiche si facevano sempre più riguardanti la storia concreta ed esplicite. Infatti, nel primo disco, i testi si riferivano al prototipo della routine quotidiana dei giovanɘ sovieticɘ, immersɘ in una vita scevra di particolari stimoli. Chiaramente, questo tipo di lamento comprendeva implicitamente e velatamente anche una forma di critica verso il regime, che però restava celata dietro alla coltre dell’espediente di neutralità.

All’incirca nella stessa direzione tematica si trova il secondo album, Nachalnik Kamchatki, che fa riferimento alla centrale nucleare Kamčatka, dove Coj aveva lavorato, come anche altri musicisti del rock sovietico. Il terzo album, Eto ne lyubov…, si distaccava dai temi dei due album precedenti per concentrarsi maggiormente sull’amore, a eccezione della canzone anti-bellica Ya ob’yavlyayu svoy dom…, in cui il gruppo si esponeva sull’operato dell’URSS in Afghanistan.

Fu a questo punto della carriera dei Kino che subentrarono gli scenari politici della perestrojka e della glasnost’, cambiando sostanzialmente le carte in tavola riguardo allo scenario culturale di loro appartenenza.

Dopo un album quasi di transizione, Noch, somigliante per molti versi al precedente, i Kino attraversarono un’importante fase di svolta nella loro carriera. Non solo gli stravolgimenti politico-culturali di cui sopra concessero loro una sorta di “via libera”, bensì raggiunsero il grande pubblico agguantando finalmente l’agognato successo. La produzione musicale divenne così non solo più libera, ma anche notevolmente più accessibile da parte della popolazione tutta, in una fortunata e coincidenziale unità di intenti.

Gruppa krovi è probabilmente l’album che rappresenta l’apice di questo sviluppo verso l’indipendenza artistica dai controlli dello stato. Dall’intera raccolta, infatti, a partire proprio dal titolo, che in italiano significa “Gruppo sanguigno”, emerge non solo una chiamata all’azione, o comunque alla consapevolezza, ma anche e soprattutto il passaggio del soggetto dall’”io” dei primi dischi al “noi” come simbolo di una comunità collettiva, che Coj sapeva con tutta probabilità di rappresentare.

Zvezda po imeni Solntse, a sua volta, viene pubblicato sull’onda della fama e dell’entusiasmo, in cui i Kino riescono a raggiungere picchi di successo incredibili, come comprovato dai loro partecipatissimi concerti. La band arriva a potersi permettere di diffondere il disco tramite l’auto distribuzione, senza cedere all’etichetta discografica di stato, rea di pagare poco i musicisti a essa iscritti. Al contempo, tematicamente parlando, Zvezda po imeni Solntse mantiene in maniera più o meno costante il tono di protesta che Gruppa krovi aveva assunto. Questo approccio alla musica, complice il già menzionato clima culturalmente in evoluzione, sembrò essere una formula vincente sia per il gruppo che per il pubblico.

Non di secondaria importanza fu il ruolo giocato dal cantante Viktor Coj, probabilmente il simbolo assoluto dei Kino e della loro storia. Il punto è, in effetti, che Coj non fu “solo” un cantante, ma molto di più. Eludendo, ammesso che questo fosse possibile, il ruolo da lui assunto durante e anche dopo la sua carriera, la sua importanza simbolica venne riconosciuta a tal punto che ebbe modo di recitare anche in un paio di produzioni cinematografiche. In ordine cronologico, queste furono Assa e Igla. Paradossalmente, malgrado avesse ottenuto il ruolo di protagonista nel secondo film, fu il primo a garantirgli il maggiore impatto: insieme al resto della band, si esibì suonando la canzone Choču peremen, (in italiano, “Voglio cambiamenti”), a tal punto da colpire così tanto intensamente la popolazione sovietica da conferirgli, insieme ai Kino, l’immagine che avrebbe poi mantenuto anche dopo la morte.

Fu proprio in questo clima di riforma che avvenne l’inaspettata tragedia: il cantante Viktor Coj, di ritorno da una battuta di pesca, si addormentò al volante e morì in uno scontro frontale contro un autobus che viaggiava sulla corsia opposta. Era il 15 agosto 1990 e il cantante aveva soltanto ventotto anni. Si trattò di uno shock terrificante per la gioventù sovietica, che si ritrovò improvvisamente orfana di uno dei suoi leader di riferimento, sia per la rappresentazione politica che per quella esistenziale: come gesto estremo e indicativo della disperazione generale, alcunɘ ragazzɘ si tolsero la vita. Per ricordare Viktor, fu istituito un monumento a Mosca, chiamato Muro di Coj, in cui ancora oggi tantissimi fan e ammiratori si recano per rendere omaggio a una delle figure culturali più importanti di questa fase storica.

Come ultimo lavoro, i Kino riuscirono a salvare i demo della voce e della chitarra di Coj già registrati e a pubblicare l’album Čërnyj al’bom, ovvero “L’album nero”, che, non a caso, riportava in copertina soltanto il nome della band in bianco su uno sfondo totalmente nero. Curiosamente, almeno secondo chi scrive, questo è l’album più intenso della carriera dei Kino insieme al primo 45.

Tutto ciò a dimostrazione che i Kino sarebbero stati, in un altro contesto, una band post-punk/new wave apprezzabile come tante, ma senza alcun tratto distintivo. Allacciate al loro contesto storico, hanno assunto un ruolo chiave per le libertà dei cittadini e per i giovani dell’Unione Sovietica, divenendo vivi promotori delle libertà politico-culturali, rendendosi forse addirittura immortali. Così come è immortale Viktor Coj, che si è trasformato in un’icona tra le più importanti del suo tempo, portavoce di una generazione che nel suo contesto sarebbe stata altrimenti priva di una figura così forte e, a suo modo, rumorosa.

Allo stesso modo, tale figura fu promotrice di quegli sviluppi e quei cambiamenti, da lui stesso acclamati, che di lì a poco sarebbero effettivamente avvenuti, ma ai quali lui, per una macabra coincidenza storica, non avrebbe mai assistito. Tuttavia, come ampiamente dimostrato dalle proteste in Bielorussia di qualche anno fa e come, persino in Italia, acclamano tuttora: “Цой жив!” (“Coj vive!”).

Note

- Robin Okey,The Demise of Communist East Europe. 1989 in Context, Arnold, London, 2004, pp. 19, 18

- Ivan T. Berend, Central and Eastern Europe 1944-1993. Detour from the Periphery to the Periphery, Cambridge UP, 1998, pag. 238