Taci, Ricordo: la parola contro il silenzio nell’URSS

C’era una volta un regime totalitario che tentò di mettere a tacere per sempre alcuni dei più grandi scrittori e poeti che l’umanità abbia mai conosciuto e che, nonostante tutti i tentativi e le forze spese, non ci riuscì; o almeno, non ci riuscì mai del tutto. Nella storia dell’Unione Sovietica, la memoria non fu mai solo un fatto personale: parlare era pericoloso, parlare di argomenti proibiti significava spesso un biglietto di sola andata verso il lager — o la morte. In un sistema che pretendeva di riscrivere il passato per controllare il presente, la parola diventò un atto politico, talvolta eroico.

Il 1929 fu l’anno in cui il potere staliniano si consolidò e, con esso, prese forma l’apparato ideologico e repressivo sovietico, che soggiogò ogni aspetto e forma di espressione della vita umana, compresa la parola scritta. Gli scrittori, divenuti secondo il piano di Lenin “ingegneri delle anime umane”, erano chiamati non più a raccontare la realtà, ma a fabbricarla secondo i dogmi del Partito.

Lo scrittore sovietico doveva adempiere al social’nyj zakaz, il mandato sociale: nell’ideale leninista di società, gli scrittori avevano il compito di servire la causa della rivoluzione mettendo la propria voce e arte al servizio del Partito, al fine di contribuire alla formazione della coscienza nazionale. L’alternativa? Non esisteva.

La censura non fu un incidente del sistema, ma il sistema stesso. Reintrodotta con il Dekret o pečati (decreto sulla stampa), redatto da Lenin appena due giorni dopo la Rivoluzione d’Ottobre, questa divenne nel 1922 una struttura stabile con l’istituzione del Glavlit1, l’organo di controllo che esercitava la censura preventiva su ogni pubblicazione e che rimase in vigore fino alla caduta dell’URSS nel 1991. Il Glavlit non si limitava a sopprimere: prescriveva, stabiliva temi, forme, stili e perfino lessici ammessi; aveva il diritto e il potere di vietare la stampa di articoli che potevano nuocere al Partito e persino chiudere intere case editrici se ne giudicava l’attività non conforme all’ideologia dominante.

In questo clima di assoluto controllo nacquero dei veri e propri argomenti tabù, non codificati ufficialmente, ma decisivi nel filtrare ciò che poteva raggiungere i lettori. Per esempio, era vietato parlare di fisiologia – di qualsiasi funzione corporea, del mangiare come delle malattie, per non parlare della morte. Vigeva un forte tabù sulle deviazioni dalla norma socio-linguistica ed era, ad esempio, vietato usare il turpiloquio o i dialettismi: in un Paese immenso dove convivevano da secoli centinaia di etnie, lo Stato impose con forza l’uso del russo come lingua dell’unità nazionale. Era vietato anche parlare dell’esperienza umana singola: l’unica possibilità in URSS era il collettivo.

Un altro divieto riguardava l’accenno a qualunque cosa soprannaturale o religiosa: tutto ciò che non poteva essere spiegato scientificamente, in accordo con la dottrina materialista marxista-leninista, non poteva essere nemmeno menzionato. Era proibito parlare di qualunque religione e le grandi opere dell’Ottocento – in primis quelle di Dostoevskij – circolavano in gran parte segretamente o in edizioni tagliate.

Nel 1934, al Primo Congresso degli scrittori sovietici, fu fondato l’organo che avrebbe controllato ogni aspetto della vita letteraria: l’Unione degli scrittori, un’istituzione tanto privilegiata quanto coercitiva che regolava il processo culturale attraverso il controllo sui propri membri. Essere esclusi da essa significava non solo non poter pubblicare, ma spesso anche non poter vivere. Anna Achmatova lo provò sulla propria pelle, quando fu espulsa dall’Unione Scrittori “per mancata partecipazione nell’opera di edificazione socialista”.

Vivendo nel terrore di non poter pubblicare o di dire la cosa sbagliata, si attivò in molti scrittori un meccanismo di autocensura, che era, in fin dei conti, l’obiettivo del partito: dopo il primo decennio post-rivoluzionario, la censura cessò di limitarsi al controllo e prese parte direttamente alla creazione dei testi, assumendo un carattere prescrittivo e imponendo temi, forme e stili. Il Glavlit e il KGB, affiancati dalle unioni artistiche, miravano a rendere quasi inutile il censore esterno, sostituito da quello “dell’anima”. Interessante è a proposito il caso di Vasilij Grossman, che rimaneggiò più volte il suo romanzo За правое дело (Za pravoe delo, “Per una giusta causa”, edito in Italia da Adelphi come “Stalingrado”) nel tentativo di renderlo ideologicamente accettabile. Pur essendo stato inizialmente approvato e persino elogiato, il romanzo fu poi ritirato, rivelando quanto sottile fosse la linea tra l’accettabile e l’eretico. Il successo dello stalinismo fu proprio il passaggio all’istituzionalizzazione delle menti, dove l’autore stesso sapeva “di cosa e come scrivere”.

Dopo la pubblicazione poteva intervenire la censura repressiva (karatel’naja cenzura), che permetteva la confisca o la distruzione dell’opera. I libri sottoposti a censura o provenienti dall’estero (come le edizioni dell’emigrazione) potevano essere reclusi negli specchrany (special’noe chranenie, fondi speciali), sezioni delle principali biblioteche sovietiche, inaccessibili al lettore comune e accessibili solo a membri del Partito o del KGB. Una piccola parte di questi libri proibiti era però paradossalmente accessibile ai detenuti della Lubjanka, come racconta Aleksandr Solženicyn in Arcipelago Gulag:

Perché la stessa biblioteca della Grande Lubjanka è unica nel suo genere. Probabilmente è stata formata con biblioteche private confiscate; i bibliofili che le avevano raccolte hanno già reso l’anima a Dio. Ma l’essenziale è che, mentre da decenni ha censurato e castrato tutte le biblioteche del paese, la Sicurezza di stato ha dimenticato di frugare nel proprio seno e qui, nella bocca stessa del leone, si possono leggere Zamjatin, Pil’njak, Pantelejmon Romanov e qualsiasi volume delle opere complete di Merežkovskij. (C’è chi ci scherza sopra, dicendo che ci considerano morti e perciò ci lasciano leggere opere proibite. Io credo piuttosto che i bibliotecari non abbiano la più pallida idea di quello che ci danno da leggere, per pigrizia e ignoranza.)

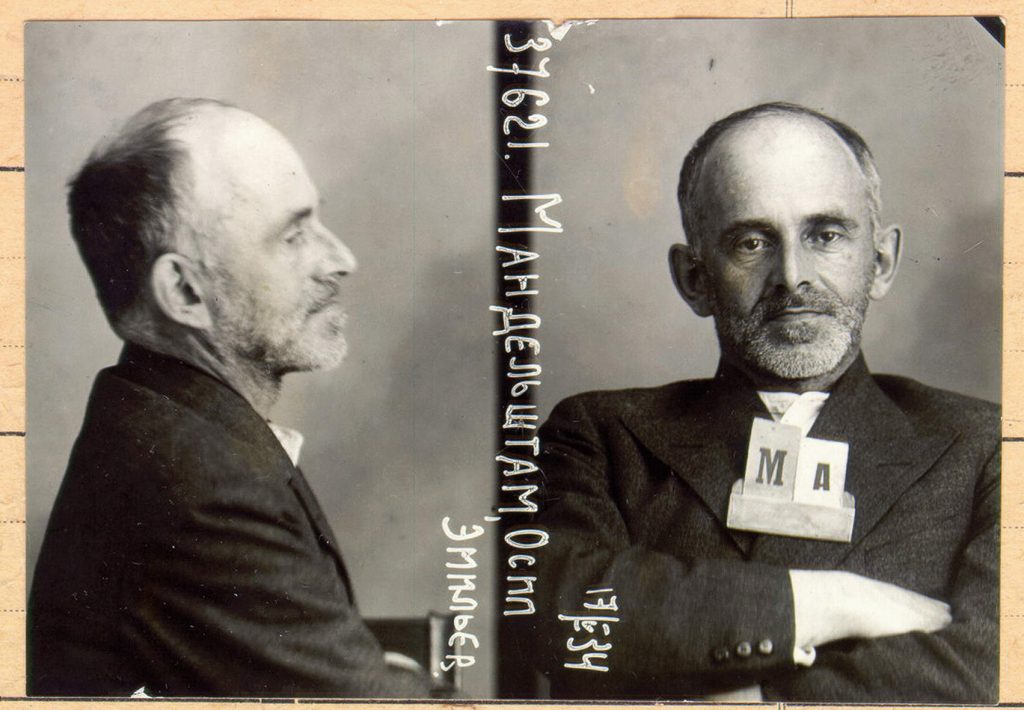

Non bastava essere uno scrittore già affermato per pubblicare, bisognava essere a pieno servizio del Partito. Quando nel 1933 Mandel’štam compose il celebre epigramma a Stalin e lo recitò davanti a un piccolo gruppo di persone, pagò questa sua azione con il carcere, poi il confino e infine con il lager. Il testo circolò solo a voce, ma fu sufficiente a costargli la libertà e, qualche anno dopo, la vita.

Мы живем, под собою не чуя страны,

Наши речи за десять шагов не слышны,

А где хватит на полразговорца,

2Там припомнят кремлевского горца.

Его толстые пальцы, как черви, жирны,

И слова, как пудовые гири, верны,

Тараканьи смеются глазища

И сияют его голенища.

А вокруг него сброд тонкошеих вождей,

Он играет услугами полулюдей.

Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,

Он один лишь бабачит и тычет.

Как подкову, дарит за указом указ –

Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.

Что ни казнь у него – то малина

И широкая грудь осетина.

Ноябрь 1933

Viviamo senza più fiutare sotto di noi il paese,

a dieci passi le nostre voci sono già bell’e sperse,

e dovunque ci sia spazio per una conversazioncina

eccoli ad evocarti il montanaro del Cremlino.

Le sue tozze dita come vermi sono grasse

e sono esatte le sue parole come i pesi d’un ginnasta.

Se la ridono i suoi occhiacci da blatta

e i suoi gambali scoccano neri lampi.

Ha intorno una marmaglia di gerarchi dal collo sottile:

i servigi di mezzi uomini lo mandano in visibilio.

Chi zirla, chi miagola, chi fa il piagnucolone;

lui, lui solo, mazzapicchia e rifila spintoni.

Come ferri di cavallo, decreti su decreti egli appioppa:

all’inguine, in fronte, a un sopracciglio, in un occhio.

Ogni esecuzione, con lui, è una lieta

cuccagna ed un ampio torace di osseta.

Cinquanta poesie (Einaudi, 1998), a cura di R. Faccani

La voce di Mandel’štam però non si spense nemmeno in esilio: il poeta continuò a comporre, affidando i propri versi alla memoria della moglie Nadežda e di amici fidati. Il tema del silenzio a cui fu costretto è preponderante nei suoi ultimi versi, composti a Voronež negli anni Trenta, in cui afferma di giacere nella terra, muovendo però ancora le labbra:

Да, я лежу в земле, губами шевеля,

Но то, что я скажу, заучит каждый школьник:

На Красной площади всего круглей земля,

И скат ее твердеет добровольный,

На Красной площади земля всего круглей,

И скат ес нечаянно-раздольный,

Откидываясь вниз – до рисовых полей,

Покуда на земле последний жив невольник.

Май 1935

Sì, sto nella terra e muovo le labbra

ma quello che dico lo imparerà ogni scolaro:

sulla piazza Rossa è più tonda la terra

e spontaneo il suo declivio si rassoda,

sulla piazza Rossa la terra è più tonda

e il suo declivio è inaspettatamente ampio,

e si getta giù fino ai campi di riso,

finché sulla terra è vivo l’ultimo schiavo.

Maggio 1935

(in Quaderni di Voronež, Primo quaderno, di Giometti & Antonello. Traduzione di Maurizia Calusio)

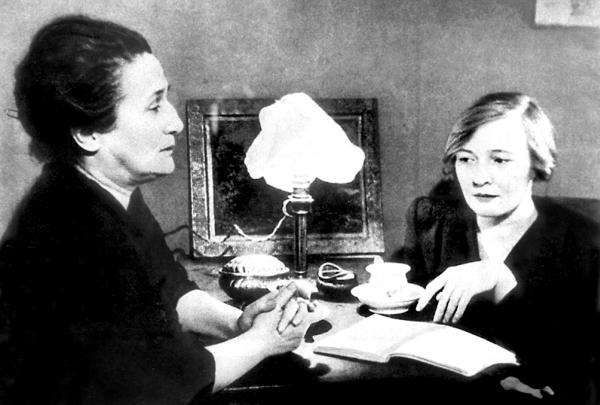

Durante gli anni del Disgelo3, Mandel’štam non fu ancora completamente “riabilitato” ufficialmente, ma iniziò a essere riscoperto e discusso negli ambienti intellettuali come figura morale e simbolo del poeta martire. La sua riabilitazione formale arrivò solo nel 1956, e le sue opere iniziarono a circolare più liberamente solo negli anni Sessanta, spesso in samizdat o in edizioni molto parziali. Mandel’štam non fu però l’unico poeta messo a tacere dal regime. L’apparentemente tacita resistenza fu un tratto che contraddistinse anche la seconda parte della vita di una delle poetesse più famose di Russia: Anna Andreevna Achmatova. Vedova nel 1922 del poeta acmeista Nikolaj Gumilëv, la cui morte, insieme a quella di Aleksandr Blok, segnò la fine dell’età d’argento – periodo di massima fioritura della poesia in Russia e secondo solo al primo Ottocento – fu condannata a decenni di silenzio forzato e subì quella che si potrebbe definire una “morte sociale”. Il silenzio di Achmatova fu però solo apparente: ella non smise mai veramente di scrivere. Come Mandel’štam, anche lei affidò la sua opera alla memoria sua e di collaboratori fidati, in particolare a Lidya Čukovskaja, scrittrice ed editrice, per evitare il sequestro dei manoscritti. Nei terribili anni della ezhovščina nacque Requiem, cronaca poetica del dolore di un popolo ridotto al silenzio ma anche testimonianza di un coraggio che nessuna censura poteva spegnere.

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

В страшные годы ежовщины я провела семнадцать месяцев в тюремных очередях в Ленинграде. Как-то раз кто-то «опознал» меня. Тогда стоящая за мной женщина с голубыми губами, которая, конечно, никогда не слыхала моего имени, очнулась от свойственного нам всем оцепенения и спросила меня на ухо (там все говорили шепотом):

— А это вы можете описать?

И я сказала: — Могу.

Тогда что-то вроде улыбки скользнуло по тому, что некогда было ее лицом.

1 апреля 1957 года,

Ленинград

Al posto della prefazione

Nei terribili anni della ježovščina ho trascorso diciassette mesi in coda davanti alle carceri di Leningrado. Una volta qualcuno mi ha «riconosciuto». Allora una donna in piedi dietro di me, con le labbra blu, che, ovviamente, non ha mai sentito il mio nome, risvegliandosi dal torpore caratteristico di tutti noi mi ha sussurrato all’orecchio (tutti parlavano sussurrando lì):

— Può descriverlo?

E io ho detto: — Posso.

Poi qualcosa come un sorriso scivolò su quello che un tempo era stato il suo viso.

1° aprile 1957,

Leningrado

Uno dei maggiori talenti riconosciuti di Achmatova è sicuramente la sua capacità di filtrare i propri sentimenti e la propria esperienza personale, rendendoli comprensibili e condivisibili dal collettivo. In Requiem, è possibile percepire e comprendere il dolore di una madre che ha perso il figlio, anche se il figlio è vivo. Lev Gumilëv fu detenuto nella Prigione delle Croci a Leningrado per diciassette mesi. In Requiem, Achmatova esplora il concetto del dolore per la perdita di una persona che non è stata ancora persa del tutto, riflettendo sul limbo in cui ha vissuto. Requiem fu composto negli anni Trenta, ma pubblicato per la prima volta a Monaco di Baviera circa trent’anni dopo.

Durante il regime stalinista in Russia, la sua attività poetica fu soggetta a enormi restrizioni, e Achmatova stessa fu sottoposta a una sorveglianza costante per molti anni. Tornò a pubblicare solo negli anni Cinquanta, quando il disgelo di Chruščëv inaugurò una stagione di relativa e temporanea liberalizzazione. Requiem vide però la luce della madrepatria solo dopo la morte della poetessa.

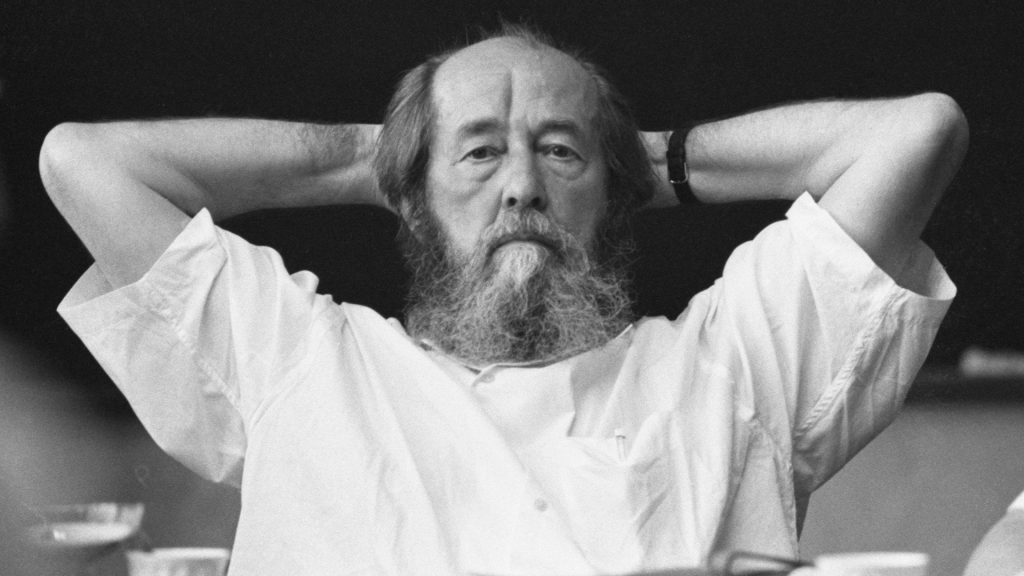

Dopo decenni di terrore, la società sovietica iniziò a guardarsi allo specchio. La morte di Stalin e il celebre discorso di Chruščëv del 1956 contro il “culto della personalità” aprirono una breccia nella memoria collettiva. Fu allora che la letteratura cominciò, almeno in parte, a dar voce a chi per anni non ne aveva avuta. Nelle riviste come Novyj mir, diretta da Aleksandr Tvardovskij, apparvero opere che raccontavano ciò che fino ad allora era stato indicibile e di cui molti nemmeno erano a conoscenza. L’evento più clamoroso fu la pubblicazione nel 1962 di Una giornata di Ivan Denisovič, di Aleksandr Solženicyn, che osò narrare la verità della vita nei lager sovietici. La vicenda del contadino Ivan Denisovič Šuchov, prigioniero nel Gulag, colpì milioni di lettori. La sua “giornata quasi felice” in un campo di lavoro rappresentava una vittoria minuscola ma assoluta: la sopravvivenza della dignità umana in un mondo disumanizzato. Pubblicare Ivan Denisovič fu un evento epocale e lo stesso Chruščëv ne autorizzò la stampa. La forza della povest’4di Solženicyn, e ciò che gli consentì in qualche modo di aggirare la dura censura, fu quella di esaltare il lavoro e l’amore del protagonista per il lavoro. Ma l’illusione di libertà durò poco. La gloria di Solženicyn “scrittore del Partito” ebbe vita breve: negli anni successivi, dopo la sua presa di posizione contro la censura in una lettera aperta del 1967 e la pubblicazione all’estero di opere come Padiglione Cancro (1967) e Nel primo cerchio (1968), fu progressivamente emarginato, privato della cittadinanza e infine espulso nel 1974, dopo la pubblicazione in Francia del primo volume di Arcipelago Gulag.

Arcipelago Gulag, opera monumentale, “saggio di indagine letteraria” sul sistema concentrazionario sovietico, uscì in tre volumi a Parigi a partire dal 1973 e fu una delle più imponenti testimonianze del Novecento. In essa la memoria diventa strumento di riscatto morale: “Io che ci sono stato a sufficienza, io che vi ho coltivato la mia anima, dico senza alcuna indecisione: «Sii benedetta, prigione, perché ti ho conosciuta nella mia vita!»”, scrive l’autore.

All’interno di Arcipelago, Solženicyn ricostruisce minuziosamente la storia dei lager in Unione Sovietica, la cui origine viene fatta risalire ai primi anni del governo di Lenin. La storia del Gulag, che segue la genesi e l’evoluzione del sistema dei campi, si intreccia con altre due linee narrative: la prima è quella corale, costruita sulle testimonianze dei prigionieri — gli zek — che, attraverso le loro voci, delineano l’intero percorso dell’esperienza concentrazionaria, dall’arresto alla sopravvivenza nei campi; la seconda è una linea autobiografica, in cui Solženicyn racconta la propria vicenda personale di arresto, detenzione e lenta rinascita morale.

La voce di Solženicyn, come quella di Achmatova e Mandel’štam, appartiene alla stessa genealogia della resistenza spirituale. Tutti e tre rappresentano, ciascuno a suo modo, la lotta contro il silenzio: contro l’oblio programmato di uno Stato che aveva fatto della menzogna una virtù civica.

Il sistema sovietico pretendeva di controllare non solo le azioni, ma anche le emozioni, i ricordi, la lingua stessa. La censura non era un filtro esterno: penetrava nelle coscienze, trasformandosi in vera e propria autocensura. Gli scrittori impararono a misurare ogni parola, ogni metafora, consapevoli che un aggettivo di troppo poteva significare l’arresto. Eppure, nonostante la paura, molti continuarono a scrivere, a ricordare, a trasmettere.

Nei decenni della “morte civile” della letteratura, la memoria sopravvisse in forma clandestina: manoscritti nascosti, poesie recitate a memoria, testi copiati a macchina e diffusi nel samizdat, la rete sotterranea della cultura non ufficiale. Questa “memoria proibita” non era solo un gesto individuale, ma un atto collettivo di salvaguardia della verità. Quando Achmatova scrive in Requiem «Vorrei chiamarvi tutte per nome», non invoca solo le madri di Leningrado, ma tutta la Russia dimenticata. Quando Solženicyn afferma che «non c’è letteratura senza tutta la verità», definisce la funzione morale dello scrittore in un mondo che gli impone di mentire. Si potrebbe obiettare che anche secondo la dottrina sovietica lo scrittore avesse un ruolo morale ben definito: educare il popolo alla coscienza collettiva. Tuttavia, bisognerebbe forse rivedere, prima di tutto, il significato stesso della parola morale.

La memoria non fu mai un qualcosa di neutrale nell’URSS. Fu un crimine e un dovere. E grazie a chi scelse di ricordare, a chi lottò per la parola quando tutto invitava al silenzio, l’ingegneria delle anime tanto sognata dal regime non riuscì a costruire un popolo senza voce. Le poesie di Achmatova, i versi di Mandel’štam, le pagine di Solženicyn e quelle di tante altre scrittrici e scrittori – nate nell’ombra, custodite come reliquie – sono diventate oggi il monumento più duraturo della letteratura russa del Novecento, solide come la kamen’5 mandel’štamiana: la testimonianza che la memoria e la verità, anche quando censurate e oppresse, trovano sempre il modo di farsi parola.

Per conoscere e approfondire gli scrittori menzionati:

- Solženicyn A. I., Una giornata di Ivan Denisovič

- Solženicyn A. I., Arcipelago Gulag

- Solženicyn A. I., Padiglione Cancro

- Achmatova A. A., Poema senza eroe

- Mandel’štam O. E., Ottanta Poesie

- Mandel’štam O. E., Quaderni di Voronež, Primo quaderno

- Mandel’štam O. E., Il rumore del tempo

- Grossman V. S., Stalingrado

- Grossman V. S., Vita e Destino

- Grossman V. S., Tutto scorre

Per conoscere e approfondire la letteratura censurata

- Bulgakov M. A., Il Maestro e Margherita

- Bulgakov M. A., La Guardia Bianca

- Pasternak B. L., Dottor Živago

- Platonov A. P., Čevengur

- Zamjatin E. I., Noi

- Šalamov V. T., I racconti della Kolyma

Per conoscere e approfondire la letteratura dell’emigrazione

- Berberova, N., Le feste di Billancourt

- Nabokov, V., Il dono

- Berberova N., Il corsivo è mio

- Nabokov V., Invito a una decapitazione

Note

- In russo Главное управление по охране государственных тайн в печати при СМ СССР, il GLAVLIT era la Direzione Generale per gli Affari Letterari e Editoriali presso il Consiglio dei ministri dell’URSS e il maggior organo di censura all’intero della macchina statale sovietica. Per saperne di più.

- A seguito della Rivoluzione d’Ottobre molti intellettuali non allineati lasciarono la Russia ed emigrarono in Europa, principalmente verso Francia e Germania. Questi scrittori continuarono a pubblicare all’estero e fu praticamente impossibile leggere le loro opere in URSS, che circolavano in parte in forma clandestina e che vennero pubblicate solo sul finire dell’Unione Sovietica. Ne sono un esempio Nabokov, Bunin, Marina Cvetaeva, Zamjatin.

- Il disgelo (in russo оттепель), così chiamato al titolo omonimo del romanzo di Ėrenburg,fu il processo del tentativo di democratizzazione interna e di distensione internazionale avviato in Unione Sovietica da Nikita Chruščёv negli anni della sua permanenza al vertice del PCUS, tra il 1953 e il 1964.

- Racconto letterario lungo, tipico della tradizione russa.

- Kamen’ (Pietra), prima raccolta di versi di Osip Mandel’štam pubblicata nel 1913.