Male d’esistere

«Ai suoi occhi sedotti noi due, Nasten’ka, viviamo in modo così pigro, lento, fiacco; ai suoi occhi siamo tutti così insoddisfatti del nostro destino, siamo così annoiati dalla nostra vita!»1

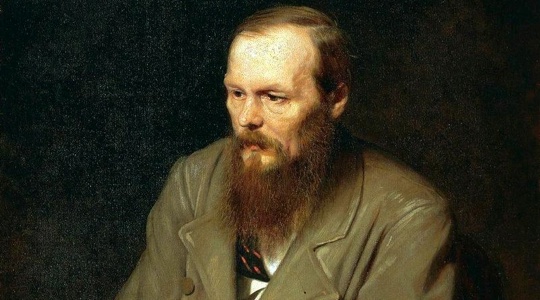

Sono le dure parole del sognatore di Dostoevskij, che riecheggiano nel tempo riportandoci a dilemmi esistenziali ancora attuali. Seppur a distanza di secoli, sono disagi sentiti nel profondo della contemporaneità e che indubbiamente hanno anche segnato il panorama filosofico e letterario della Russia del diciannovesimo secolo e non solo. Del resto, la Russia è pregna di autori, pensatori e rivoluzionari che, nel corso della storia, sono andati a influenzare la nostra società: basti fare riferimento a figure come Lenin o, per restare in ambito letterario, Tolstoj, e in questo campo Fëdor Dostoevskij non è da meno.

Del resto, grazie alla sua scrittura, osserviamo il modo attraverso cui viene a plasmarsi una visione disillusa della vita, all’interno della quale i personaggi vivono un profondo pessimismo, pur mantenendo un nucleo di fragile speranza proprio come in Notti Bianche (1848).

Il romanzo è ambientato a Pietroburgo e tratta la storia di un protagonista innominato, semplicemente indicato come il sognatore, il quale tende a perdersi nei propri pensieri, isolandosi e rendendosi incapace di mantenere contatti sociali. La sua tendenza è profondamente autosabotante, seppure riservi sempre dentro di sé il desiderio, e in parte anche la fiducia, nel trovare qualcuno di cui innamorarsi.

Tra spirali di pensieri negativi e qualche momento di romanticizzazione e idealizzazione della città in cui vive e delle persone che ne fanno parte, si ritrova per puro caso a stringere amicizia con una giovane ragazza, Nasten’ka. I due passano quattro notti insieme, aprendosi e rifugiandosi l’uno nella solitudine dell’altra; tuttavia, proprio nel corso della quarta nottata, la giovane abbandonerà il sognatore, ritornando tra le braccia dell’uomo che qualche tempo prima era stata costretta lasciare e che adesso è tornato a Pietroburgo per riprendere quello che aveva lasciato in sospeso con lei.

Prima di addentrarci negli abissi del pensiero dostoevskiano, è necessario introdurre il concetto di esistenzialismo, soprattutto per come viene interpretato dall’autore stesso. Per questo motivo, bisogna introdurre uno dei principi cardine di questo movimento filosofico: l’atto esistenziale2. Esso si configura in un atto per il quale io, soggettivamente, impiego il mio essere al completo in un determinato “lavoro”, che si tratti di relazionarsi con qualcuno piuttosto che prendere decisioni o compiere determinati gesti. Tale atto esistenziale dovrà essere portato a termine giungendo necessariamente a due risultati: una delusione, quindi una mal riuscita del suo compimento, oppure una conclusione positiva entro la quale incorporare il senso, il significato soggettivo che ha spinto in primis all’atto.

Più la decisione da prendere è importante, maggiore impatto avrà sulla vita dell’agente; motivo per il quale ogni atto compiuto equivale a correre un rischio, con ipotetico esito positivo o negativo.

In Dostoevskij, questo concetto viene decisamente esteso, intrecciandosi con la torturata sfera psicologica dei personaggi, in costante conflitto interiore, spaccati tra desiderio primordiale e nobili ideali3. Sicuramente risulta più evidente in opere come Delitto e Castigo (1866) o ancora I fratelli Karamazov (1880); eppure, vale la pena estendere la riflessione a Notti Bianche, in cui il dannato sognatore vive in tensione, strattonato da due poli opposti.

Da un lato, è evidente l’insoddisfazione nei confronti della propria vita, che lo porta a una condizione di solitudine autoimposta e disagio esistenziale; dall’altra parte, emerge il nucleo speranzoso citato in precedenza che lo porta a idealizzare certi aspetti del quotidiano e successivamente Nasten’ka, la sua personalissima forma di escapismo chimerico.

Il protagonista viene travolto dagli eventi delle notti e, anziché concretizzare il tipo di amore su cui ha sempre fantasticato e agire nel concreto per uscire dalla sua condizione di sogno, subisce passivamente sminuendo i suoi stessi discorsi, spesso definendo le sue parole «Sciocchezze, cose vane, assurde! […] Tutto ciò non potrà mai accadere […]». Il sognatore decostruisce la fantasia che ha creato, non si assume realmente la responsabilità del potenziale delle proprie parole e si costringe a cadere in una spirale pessimistica da cui di fatto non esce. A lui questo stato di sofferenza dona comfort e sollievo e infatti, piuttosto che interrompere il ciclo di idealizzazione e svalutazione e prendere in mano la propria vita, il romanzo si conclude con parole dolci che lo fanno tornare al punto di partenza.

Potremmo riassumerlo nel seguente modo: il suo atto esistenziale, l’essersi innamorato della giovane, potrebbe portare alla realizzazione di questo amore, e quindi alla realizzazione dei suoi ideali, oppure alla delusione e, suo malgrado, l’esito dipende esclusivamente dalle sue scelte.

E cosa c’è di più attuale e contemporaneo di questo? In fondo, comprendiamo bene il sognatore. Fantastichiamo, vagheggiamo e poi facciamo i conti con la realtà e con i dubbi e le paure che essa porta con sé.

Ci troviamo immersi in una società che mette continuamente alla prova la nostra mente; in un certo senso ci porta a dover prendere costantemente decisioni, lasciandoci persi in un mare di scelte all’interno delle quali ci alieniamo e isoliamo. Del resto, siamo in un’epoca in cui, anche attraverso nuovi media, è semplice romanticizzare gli ideali di vita che ci vengono proposti e, come il protagonista del romanzo, finiamo per costruire fantasie a cui ci aggrappiamo ma che alla fine non troviamo il coraggio di perseguire.

È innegabile che la continua esposizione ai social crei metri di paragone tra noi e le vite di chi vediamo online, tra i traguardi che gli altri hanno raggiunto e ciò che a noi ancora manca. Quindi, alla fine restiamo imprigionati nella nostra mente, in mezzo a tutte le decisioni che potremmo prendere ma incerti di poter effettivamente arrivare da qualche parte e nello stesso modo con il quale altre persone ci sono arrivate.

A volte ci perdiamo nei nostri mondi subendo passivamente e dimenticandoci che la nostra vita, il modo con cui reagiamo a essa, dipende esclusivamente da noi. In altre parole, attraverso Notti Bianche viene esternato il disagio che le persone provano nei confronti di loro stesse, autosabotandosi e lasciando governare le incertezze e le paranoie, un tema eterno che riecheggia un po’ in ognuno di noi.

Note

- Dostoevskij, F., 1848. Notti Bianche. 2017, Giangiacomo Feltrinelli Editore Milano. Trad. Serena Prina.

- Abbagnano, N., 1942. Introduzione all’esistenzialismo. 2022, Mimesis Edizioni.

- Nguyen, T., Q., 2025. Dostoevsky’s Existential Philosophy: A New Contribution to Freedom. University of Social Sciences and Humanities, Ho Chi Minh City, Vietnam.

di Erika Pagliarini

Matrioska

Editoriale · L’Eclisse

Anno 5 · N° 6 · Ottobre 2025

Copertina di Maria Traversa.

Hanno partecipato alla realizzazione di questo editoriale: Greta Beluffi, Bianca Beretta, Alice Borghi, Chiara Castano, Giulia Coppola, Elena Floris, Veronica Gabrielli, Eugenia Gandini, Chiara Gianfreda, Cecilia Giraldi, Alessandro Mazza, Mathilde Modica Ragusa, Marcello Monti, Valentina Oger, Erika Pagliarini, Carlotta Pedà, Virginia Piazzese, Lorenzo Ramella, Gioele Sotgiu, Vittoria Tosatto, Vittoriana Tricase, Maria Traversa, Carlotta Viscione.