Disclaimer: questo articolo contiene spoiler su The ugly stepsister e The substance

Nelle fiabe, la bellezza è una promessa di salvezza e una chiave che apre al lieto fine, per questo ci hanno insegnato fin da bambine che essere piacenti ci avrebbe reso le principesse di un castello incantato, condotte lì da un valoroso principe con cui avremmo vissuto per sempre felici e contente. Da questa narrazione ripetuta all’infinito abbiamo imparato chi dovevamo essere e cosa desiderare, ma in The Ugly Stepsister, film uscito nelle sale il 30 ottobre, la regista norvegese Emilie Blichfeldt rovescia l’incanto: la bellezza non salva, ma divora. “Quanto siete disposte a pagare per essere belle?” sembra chiederci Blichfeldt mentre trasforma la fiaba di Cenerentola in un body horror lucido e crudele, dove il desiderio di conformità diventa una forma di autoannientamento. Così, più che sulle nostre paure, il film gioca sui nostri desideri plasmati da uno specchio che prescrive più che riflettere.

The Ugly Stepsister è, a mio avviso, un film che funziona tanto esteticamente. È molto d’impatto, per esempio, il contrasto tra l’estetica graziosa e patinata e il gore in cui veniamo gettati: dietro un mondo fatto di sfarzi, luccichii e abiti incantevoli, si nasconde la fame, il disgusto, la decomposizione, che abbiamo modo di osservare già nei primi momenti della pellicola con delle inquadrature traboccanti di golosi cibi divorati dalle larve.

La storia segue le vicende di Elvira, sua sorella Alma e la madre Rebekka, le quali vivono ai margini di una società ossessionata dall’apparenza: Elvira è considerata brutta, Rebekka è ormai ritenuta troppo vecchia e Alma non è ancora in età da marito. È interessante notare che, in questo retelling della celebre fiaba di Cenerentola, le “cattive” sono presentate come vittime di un sistema a cui cercano solo di sopravvivere. Senza soldi e senza una posizione sociale rilevante, l’unico modo che hanno per vivere è essere scelte da un uomo e a tutto ricorrono pur di arrivare allo scopo. Rebekka, rimasta vedova, decide di sposare colui che crede essere un ricco nobile, Otto, per risanare le sue finanze. Ma alla morte di Otto, avvenuta poco dopo il matrimonio, scopre che in realtà era anche lui nella sua stessa situazione e così, disperata, decide di puntare su Elvira per far sì che sia lei a sposare un uomo ricco. Questo è anche l’obiettivo di Elvira, da sempre infatuata del giovane principe Julian.

Le cose però si complicano. Otto ha infatti una figlia, Agnes, che, come Elvira, aspira a sposare il principe. Ma se Agnes è magra, bellissima e rappresenta tutto ciò che la società premia, Elvira è una sorta di “brutto anatroccolo” con il naso gobbuto, l’apparecchio ai denti e un corpo in perfetta salute ma non conforme agli standard. Proprio per questo motivo si sottopone a una serie di trattamenti estetici sempre più invasivi: dalla brutale rinoplastica iniziale alle ciglia cucite nelle palpebre, fino a trasformare il proprio corpo in un luogo di dolore e disciplina, Elvira è sempre guidata dalla madre e da un’intera corte di figure maschili che promettono trasformazione e riscatto. Ben presto, però, il percorso verso la perfezione si trasforma in una discesa nell’orrido, un po’ come accade in The Substance (2024, dir. Coralie Fargeat). Infatti, il suo corpo gradualmente si deforma in una metamorfosi mostruosa che la consegna alla putrefazione e la consuma, come mostra il fatto che per dimagrire è addirittura disposta a ingoiare una tenia, verme solitario che crescerà nel suo ventre divorandola dall’interno.

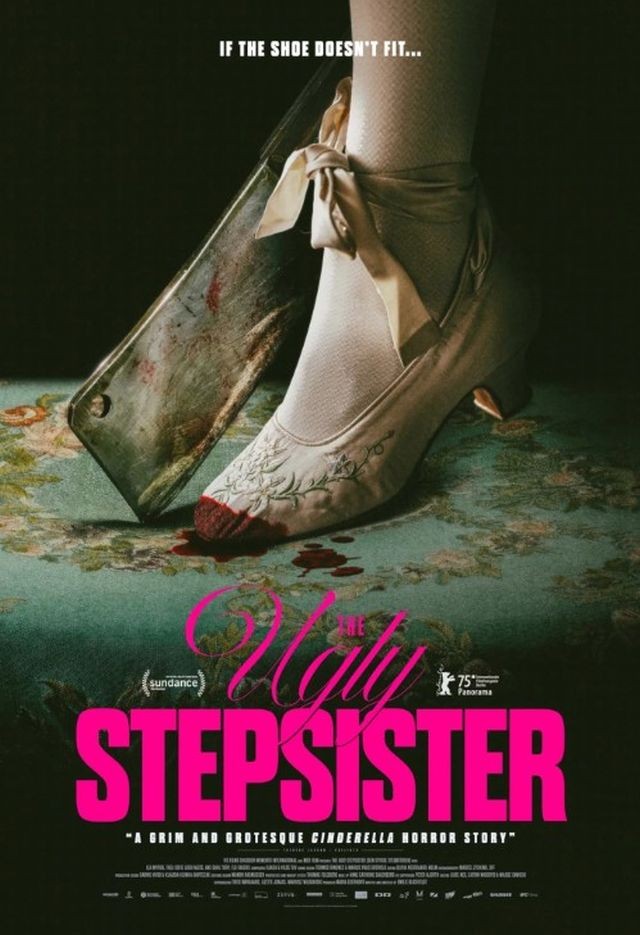

“Questo inganno porta solo dolore e affanno“, legge ad un certo punto Elvira in una poesia, ed è letteralmente ciò che accade. Spinta dall’invidia e dal desiderio di corrispondere a un ideale irraggiungibile, arriverà anche a mutilarsi pur di entrare nella scarpetta appartenente ad Agnes e poter così sposare il principe. Quella scarpetta è, naturalmente, leggibile come una metafora del canone di bellezza a cui le donne, da sempre, sono spinte ad aderire e per la cui inadeguatezza vengono punite. La bruttezza, infatti, rappresenta un elemento di disturbo e non a caso in una scena del film l’insegnante di ballo invita Elvira a indietreggiare fino all’ultima fila perché la sua bruttezza infastidisce, quasi fosse contagiosa per le altre.

Un altro tema attualissimo è quello dell’invidia femminile, un sentimento tutt’altro che spontaneo, introiettato dalle donne che sono educate dal sistema a paragonarsi tra loro, invece che riconoscersi reciprocamente. Lo abbiamo visto anche in The Substance, dove il monito costantemente ricordato alla protagonista era “Tu sei una!” che si può interpretare, al di là di un invito a mantenere un’integrità con sé stesse, anche come una frase che ci ricorda che, nonostante le nostre diversità, in quanto donne condividiamo le stesse esperienze, oppressioni e sofferenze. La competizione tra le donne della storia fa perdere di vista a queste ultime il vero nemico: un modello maschile che decide chi è degna d’amore e chi no. Il patriarcato ha sapientemente giocato questa carta, alimentandosi proprio di questa guerra, trasformando la sorellanza in rivalità e distraendo dallo sguardo del vero arbitro che assegna valore ai corpi e stabilisce gerarchie di desiderabilità.

Ancora oggi, la bellezza rimane un metro di giudizio attraverso cui valutiamo le persone e, più di tutte, le donne. Si parla sempre più del famoso “pretty privilege”, il privilegio di chi, rientrando nei canoni estetici dominanti, gode di vantaggi sociali. Inevitabilmente, questo si traduce in uno strumento di esclusione per chi differisce dallo standard, ma in realtà nuoce anche a chi ne gode, costrette a rimanere dentro il ruolo della ragazza carina, aggrappandosi ad esso per non soccombere, e spesso rifiutando di lasciar invecchiare il proprio corpo per non perdere i privilegi garantiti dalla bellezza della giovinezza.

Il film mette effettivamente in scena una bellezza conforme, servile, addomesticata, costruita ad hoc in funzione di qualcuno. Una bellezza che smette di essere desiderio, unicità, suggestione, e trasforma il soggetto in un progetto da ottimizzare. Il lavoro dell’“essere bella” spetta da sempre alle donne mentre il ruolo di spettatore – o fruitore – resta saldamente nelle mani degli uomini. Si delinea così un rapporto di potere: da un lato, un soggetto maschile che decide, seleziona e guarda; dall’altro, un oggetto femminile deciso, selezionato e guardato. Non a caso il sociologo e antropologo francese Pierre Bourdieu aveva definito il corpo femminile “corpo-per-altri”1, un corpo prima di tutto esposto, mai pienamente vissuto da chi lo incarna, in funzione dello sguardo maschile.

La regista è molto abile nel gestire questo gioco di libero agire e passività. Lo stilista, che sceglie cosa Elvira debba indossare autodefinendosi la sua “fata madrina”, è un uomo, così come il chirurgo che interviene sul suo viso. Emblematici sono anche gli scambi di battute tra il principe e i suoi amici, intenti a scegliere la “vergine” con cui avere un rapporto sessuale, come se fosse una preda da cacciare.

In controluce emerge un femminile muto e devoto, sottomesso a questa danza a cui deve prestarsi. Una danza che la regista rappresenta letteralmente in una scena di ballo frenetica e caotica, metafora visiva di tale subordinazione. Il principe Julian inizialmente sceglie Elvira, ma la abbandona non appena si palesa Cenerentola, cioè Agnes. Da quel momento assistiamo al declino di Elvira, che sprofonda nella rabbia e nella disperazione. La madre, che non si arrende, la spinge nelle braccia di altri uomini e mentre danzano le inquadrature mostrano il volto di Elvira disinteressato, stanco, spaventato e a disagio, come se fosse altrove.

Numerosissime sono le riflessioni che il film suscita e che risuonano con la contemporaneità, forse perché si tratta di tematiche senza tempo. Anche oggi circola una rappresentazione del corpo femminile che risponde a canoni estetici culturalmente determinati come la pelle levigata, i nasi affusolati, labbra carnose e lineamenti simmetrici, promuovendo un’omologazione estetica in cui la diversità e la specificità di ognuna sono visti come difetti. Questa estetica dell’immutabile che punisce il cambiamento delle donne e desidera un corpo quasi morto, cristallizzato nel tempo, suggerisce l’idea di un femminile levigato fino a essere privo di spessore, di conflitto e di storia dove il volto viene svuotato della sua espressività per diventare una maschera funzionale alla ricezione sociale, all’“essere guardata”. Passaggi di skin care sempre più complessi, trattamenti estetici venduti come irrinunciabili e trucchi sempre più elaborati tolgono tempo ed energia alle donne, contribuendo alla loro sottomissione.

Il mito della bellezza è un dispositivo di sorveglianza dei soggetti femminili e ci racconta la storia di una gabbia dorata, secondo cui la bellezza è una qualità oggettiva e universale, le donne devono aspirare a incarnarla e gli uomini desiderare le donne che la incarnano. Di fronte a questo, ciò che occorre non è smettere di parlare della bellezza ma riscoprire il suo autentico significato, come un’esperienza che scuote, un sentire profondo, una contemplazione e non un atto di consumo. Questo è proprio ciò che Elvira scopre alla fine del film, quando si rende conto che tutto ciò che ha fatto, e cioè sacrificare sé stessa per un uomo, non è servito a nulla e si riappropria della sua libertà fuggendo da quel mondo insieme alla sorella Alma. La scena in cui Alma estrae la tenia dal corpo della sorella è una liberazione viscerale da uno standard che uccide. Tirando fuori il verme, compie un gesto di cura e insieme di ribellione, sottraendo il corpo della sorella alla logica autodistruttiva del controllo estetico. Si tratta di una scena molto potente che ribalta la dinamica del film: il corpo femminile non è più manipolato dagli uomini, ma toccato e curato da un’altra donna.

Nel complesso, il film è davvero ben riuscito, anche se il suo potenziale – ottimo in partenza – resta in parte inespresso. Nonostante le forti suggestioni, si tratta di un’opera che rimane prevalentemente “estetica”, a tratti un po’ didascalica e superficiale nella narrazione. A mio parere il film avrebbe guadagnato in profondità se avesse costruito più dialoghi “chiave”. In particolare, alcune conversazioni fra Elvira, la madre o il principe avrebbero potuto essere il luogo in cui si svelano le armi del sistema estetico non solo attraverso il corpo, ma anche attraverso la parola. I personaggi secondari sono solo un contorno e risultano poco approfonditi, mentre sarebbe stato interessante esplorare con maggiore profondità la figura di Alma, uno dei personaggi più affascinanti in quanto in lei si intravede un modello alternativo di femminilità che non si piega alle logiche dominanti, ma le elude. Forse, però, questa marginalità ha un suo significato all’interno del film, che concentra il suo sguardo sull’inutile rincorsa alla perfezione mentre lascia sullo sfondo le donne che si sottraggono a tutto questo, confinando le loro azioni nell’ombra perché non rispecchiano o non soddisfano l’interesse dello sguardo maschile.

In definitiva, The Ugly Stepsister colpisce per la sua potenza visiva e per la capacità di evocare in maniera esplicita la violenza che si nasconde dietro il potere coercitivo della bellezza. Pur restando in superficie in alcuni passaggi, il film riesce comunque a restituire la tensione di un corpo che non appartiene mai del tutto a sé stesso e a fine visione rimane una sensazione di inevitabile disagio. In fondo, la distanza tra noi ed Elvira è quasi inesistente: viviamo tutte, ogni giorno, dentro quella scarpetta che non smette di stringere.

Note

- P. Bourdieu, Il dominio maschile, Feltrinelli, Milano 2014, p. 86.

Bibliografia

Bourdieu, P. (2009). Il dominio maschile. Milano: Feltrinelli.

Fargeat, C. (Regia). (2024). The substance [Film].