Il libro Anche Hitler era vegano. Demagogia e stereotipi della vegafobia è opera del semiologo e musicologo italiano Dario Martinelli, noto per il suo impegno in zoomusicologia, semiotica, animal studies e antispecismo. Martinelli torna a confrontarsi con il tema dell’alimentazione etica, approfondendo le dinamiche sociali della stigmatizzazione verso chi sceglie uno stile di vita vegano. Ringraziamo Mimesis Edizioni per averci fornito una copia di questo testo.

L’argomento di cui Martinelli tratta non è nuovo, ma è diventato negli ultimi anni uno dei più discussi e controversi. La reazione che spesso emerge è un odio crescente nei confronti di chi intraprende uno stile alimentare differente. Si tratta forse di un meccanismo di difesa? Forse la paura che queste scelte alternative ci costringano a riconsiderare le nostre abitudini e i nostri valori?

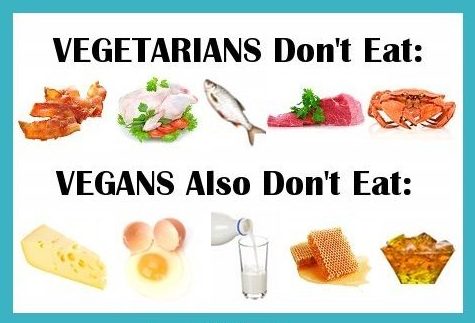

Uno dei punti centrali del saggio è che la scelta vegetariana e, in seguito, quella vegana, non possono essere liquidate come mode passeggere. Secondo l’autore, infatti, il vero motivo per cui tali scelte si sono consolidate negli ultimi trent’anni è la presenza di una motivazione di fondo primariamente etica. Alla base di questa prospettiva vi è la convinzione che il rispetto per la vita animale non sia un elemento accessorio, ma un fondamento irrinunciabile che orienta le decisioni individuali.

Martinelli riconosce la pluralità di motivazioni che portano a scegliere uno stile di vita vegetariano/vegano. Le ragioni di questa scelta, come evidenziato da studi scientifici, sono molteplici e spaziano dal salutismo alla questione etica e ambientale, credenze religiose e motivi economici. Tuttavia, sostiene Martinelli, in questo intreccio di diverse motivazioni è proprio quella etica ad essere comunque la più durevole e trainante.

È proprio in questo intreccio che si coglie la profondità della scelta vegana: non si tratta soltanto di ciò che si decide di mangiare, ma di quale tipo di rapporto si intenda instaurare con il mondo vivente e con le risorse del pianeta. L’impatto della nostra alimentazione, dunque, non è un fatto marginale, ma un nodo cruciale che definisce chi siamo come società e come individui. Essere vegani, in questa prospettiva, significa assumersi la responsabilità di tale impatto, provando a ridurre il più possibile la sofferenza inflitta agli animali e allo stesso tempo adottando una visione più equa e sostenibile del mondo.

Martinelli, pur cercando di combattere gli stereotipi e la retorica ostile rivolta verso vegetariani e vegani, non si pone come giudice delle scelte altrui: il suo intento non è puntare il dito contro chi mangia carne, bensì sollecitare una riflessione collettiva e critica sui pregiudizi che circondano il mondo vegano. Spesso questi pregiudizi si rivelano infondati, frutto di stereotipi e semplificazioni, e impediscono un confronto sereno e maturo su una questione che tocca la vita di tutti, umani e non umani. L’autore smonta queste semplificazioni senza aggressività, ma con argomentazioni chiare e documentate: un approccio che stimola il lettore a porsi domande invece che a sentirsi giudicato.

Ridurre un fenomeno così complesso a un semplice atteggiamento modaiolo significherebbe ignorare la profondità delle motivazioni che lo alimentano. La vegafobia – termine che designa l’insieme di stereotipi, pregiudizi e atteggiamenti ostili nei confronti delle persone vegane – costituisce un aspetto significativo delle dinamiche sociali contemporanee. Non si tratta soltanto di battute o etichette superficiali (“nazivegani”, “radical chic”, “moralisti”), ma di un insieme di rappresentazioni che agiscono a livello culturale e psicologico, contribuendo a marginalizzare chi adotta un’alimentazione e uno stile di vita etico. Per comprendere la vegafobia è utile collocarla in un quadro teorico più ampio. Come altre forme di stigmatizzazione – omofobia, grassofobia, islamofobia – essa si fonda sul meccanismo di difesa dell’ingroup, cioè del gruppo maggioritario che tutela la propria identità screditando quella minoritaria. Il consumo di carne e prodotti animali, infatti, non è soltanto un’abitudine alimentare, ma un elemento centrale della cultura e della socializzazione: mettere in discussione questa pratica può essere percepito come una minaccia alle tradizioni, alla convivialità e persino all’idea di “normalità”.

Per approfondire questo tema, l’autore richiama uno studio fondamentale di Julia Minson e Benoit Monin del 2012, in cui compare il concetto di do-gooder derogation. Con questa espressione, che in italiano si potrebbe tradurre come “disprezzo verso chi fa del bene”, ma che nel libro viene volutamente mantenuta nella sua forma inglese, si designa il fenomeno per cui le persone motivate da ragioni morali vengono criticate e sminuite nei media, nei social network e persino nelle conversazioni quotidiane. È significativo che i due studiosi abbiano scelto proprio i vegetariani come esempio paradigmatico di questa dinamica sociale, riconoscendo come essi siano frequentemente oggetto di sarcasmo, battute o veri e propri attacchi. Non a caso, Minson e Monin osservano che «i vegetariani riferiscono di essere spesso aggrediti verbalmente riguardo la loro scelta, al punto che sono apparsi libri di self help che danno consigli su come gestire la convivenza dei carnisti […]». Tale constatazione rende evidente quanto il rifiuto del consumo di prodotti animali non venga percepito soltanto come una scelta personale, ma spesso come una minaccia simbolica alle abitudini e all’identità culturale di chi segue un’alimentazione onnivora. In molte culture occidentali, “mangiare carne” ha rappresentato una conquista sociale; di conseguenza, chi mette in discussione questo valore viene percepito come un contestatore dell’ordine stabilito. Con l’espansione del movimento vegan negli ultimi decenni – sostenuto da dati scientifici sull’impatto ambientale e sanitario dell’alimentazione carnivora – le tensioni si sono intensificate, facendo emergere una resistenza culturale più evidente.

Alla base dei fenomeni di ostilità e diffidenza verso il vegetarianismo e il veganismo vi è anche la storia culturale di un Paese – nel nostro caso l’Italia – che continua a influenzare il pensiero collettivo. Nonostante si tratti di una nazione democratica e alfabetizzata, la società italiana, come gran parte dei paesi occidentali, accetta ancora oggi l’idea della liceità dell’uccisione e dello sfruttamento degli animali non umani. Tali pratiche vengono viste non soltanto come “naturali”, ma persino come necessarie, al punto che il dibattito pubblico non si concentra tanto sulla possibilità di renderle illegali, quanto piuttosto su come “mitigarle”: riducendo la sofferenza inflitta e cercando di migliorare, almeno formalmente, le condizioni di vita degli animali negli allevamenti. Questa impostazione, che si limita a correggere gli eccessi senza mettere in discussione la radice del problema, contribuisce a creare un contesto sociale in cui le scelte vegane appaiono eccentriche o addirittura fastidiose. Trovo interessante notare come l’autore rende comprensibili queste dinamiche complesse, mostrando senza semplificare le tensioni tra tradizione e innovazione culturale: un approccio che stimola la curiosità del lettore e offre spunti di riflessione più ampi.

Un passaggio del libro richiama alla mente il concetto di misoneismo alimentare formulato da Moulin, secondo cui il conflitto non nasce tanto dal fatto che persone diverse scelgano cibi diversi, quanto da uno squilibrio di fondo: da un lato c’è chi rivendica il proprio diritto individuale a mangiare ciò che preferisce, dall’altro chi critica questa scelta sulla base delle sue conseguenze sugli animali, sull’ambiente e persino sulla distribuzione delle risorse a livello globale. In questo senso, la contrapposizione non riguarda semplicemente gusti o preferenze, ma si colloca su due piani profondamente diversi: quello del desiderio personale e quello della responsabilità etica. Mentre il primo tende a difendere l’autonomia individuale, il secondo mette in discussione quella stessa autonomia, evidenziando il costo sociale e ambientale che essa comporta. Il misoneismo alimentare, allora, non è altro che la tensione che emerge quando un comportamento quotidiano come il nutrirsi viene caricato di significati morali, mostrando come la libertà di scelta alimentare non possa essere considerata isolatamente, ma debba fare i conti con le sue ripercussioni collettive.

La questione della libertà personale, posta in relazione con il diritto alla vita degli animali non umani e con la responsabilità collettiva nei confronti dell’ambiente e delle comunità umane, si colloca su un livello morale radicalmente diverso rispetto alla semplice scelta alimentare. Questo tema, già discusso nelle riflessioni precedenti, apre inevitabilmente a una problematica ancora più ampia: quella della presunta superiorità ontologica dell’essere umano sugli altri viventi. È proprio questa convinzione di fondo, radicata nella cultura e nella tradizione, a legittimare comportamenti che altrimenti apparirebbero inaccettabili, come lo sfruttamento intensivo degli animali e l’enorme spreco di risorse che ne deriva. Mettere in discussione questa visione significa compiere un passo coraggioso verso una nuova concezione della convivenza tra specie, più rispettosa e responsabile.

Ed è qui che risiede uno dei principali motivi per cui il libro di Martinelli dovrebbe essere letto non tanto dai vegani o dai vegetariani – già consapevoli della portata etica e ambientale delle proprie scelte – quanto soprattutto da chi non lo è. Questo testo ha infatti il merito di mostrare “l’altra faccia della medaglia”, quella meno conosciuta e più spesso oscurata dai pregiudizi e dalle narrazioni dominanti. Non si tratta di un’opera che vuole convincere o costringere a diventare vegani, ma di un invito a riflettere, a conoscere dati, numeri e argomentazioni che raramente trovano spazio nel dibattito pubblico. Non voler intraprendere una dieta vegetariana o vegana non concede automaticamente il diritto di insultare, criticare o aggredire chi invece lo fa. La libertà individuale non può mai trasformarsi in un’arma contro il prossimo. Allo stesso modo, non è giusto che i vegani e i vegetariani pretendano di imporre le proprie scelte agli onnivori: nessuno stile di vita deve diventare un obbligo.

Viviamo in un’epoca segnata dai social media, dove chiunque si sente autorizzato a dire tutto ciò che pensa senza filtri, spesso dimenticando il valore dell’ascolto e della comprensione. Ma davvero vale la pena trasformare le differenze alimentari in motivo di guerra quotidiana? Non è più costruttivo, piuttosto, interrogarsi sulla realtà che si cela dietro la produzione di carne e dei suoi derivati, sul prezzo ambientale e sociale che essa comporta? Essere informati e consapevoli non significa necessariamente aderire a un modello, ma vuol dire avere gli strumenti per scegliere con coscienza. Ed è proprio questo il grande merito del libro di Martinelli: ricordarci che, al di là delle etichette e delle appartenenze, la responsabilità verso il mondo in cui viviamo riguarda tutti, indistintamente.

Mathilde Modica Ragusa

Nata nel 2003 a Modica, cresce lontana dagli stereotipi (mare incluso). A Parma studia Scienze Gastronomiche e riscopre sé stessa: non tra i fornelli, ma tra parole e sapori. Scrivere di cibo – storie, cultura, curiosità – è il suo modo per farlo vivere a 360°. La chiamano Math, legge più di quanto cucini (anche se ama farlo) e combatte i luoghi comuni a colpi di penna. La felicità per lei? Cose buone, da mangiare o da raccontare.