Foligno, classe 2000. Chiara ha sempre avuto l’arte dentro. Dalla sua visione personale del mondo dell’arte e del ruolo dell’artista nella società contemporanea, fino al suo ultimo progetto For a Fire Constellation: distant stars, scattered sparks, now returned to the view, esposto a Milano lo scorso febbraio.

Quando le chiedo come ha capito di voler diventare un’artista e come ha deciso di buttarsi nel mondo dell’arte, Chiara mi racconta un aneddoto: «Da piccola, come David Hockney aveva i suoi bassotti Stanley e Boodgie, io avevo la mia Cleo, una gatta di cui collezionavo ritratti. Una volta, mentre la stavo disegnando, era accovacciata sulle mie gambe e volevo renderla più reale, ma il suo pelo tigrato era difficile da tradurre in segno. Così, le tagliai delle ciocche di pelo per attaccarle con la colla sulla carta. Abbassai lo sguardo: sulla mia camicetta bianca c’erano delle macchie rosse, era sangue. Con le forbici avevo tagliato l’orecchio di Cleo. Mi spaventai e mia madre mi sgridò, mi disse che non potevo ferire la mia gatta per disegnarla e con l’innocenza di una bambina di appena tre anni le risposi che io volevo solo essere un’artista.»

C’è un’opera fra quelle realizzate finora, a cui tieni maggiormente?

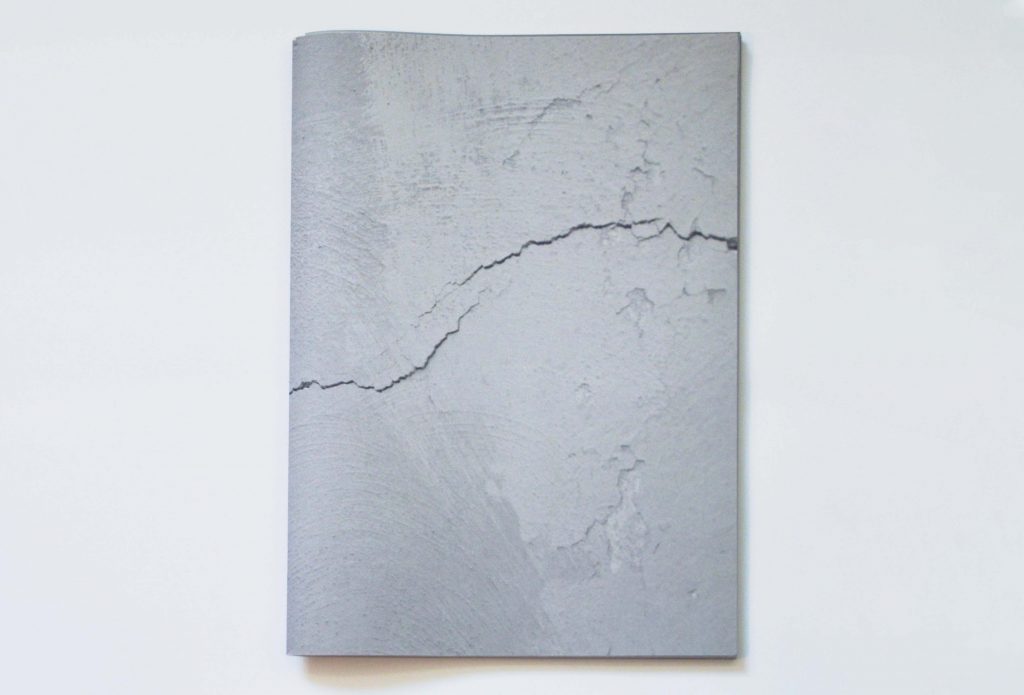

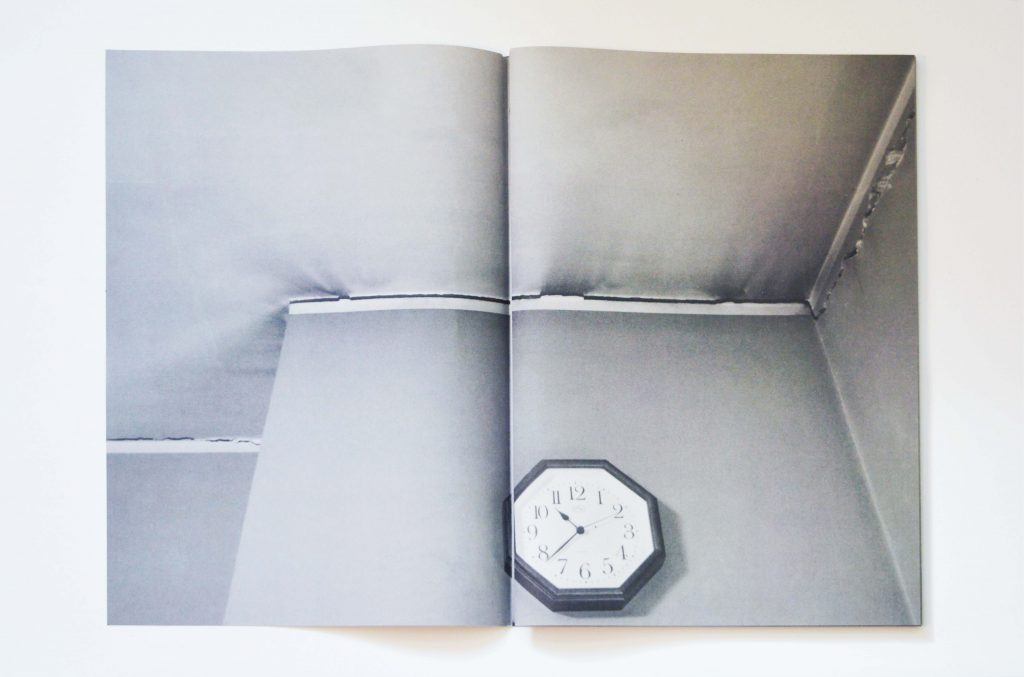

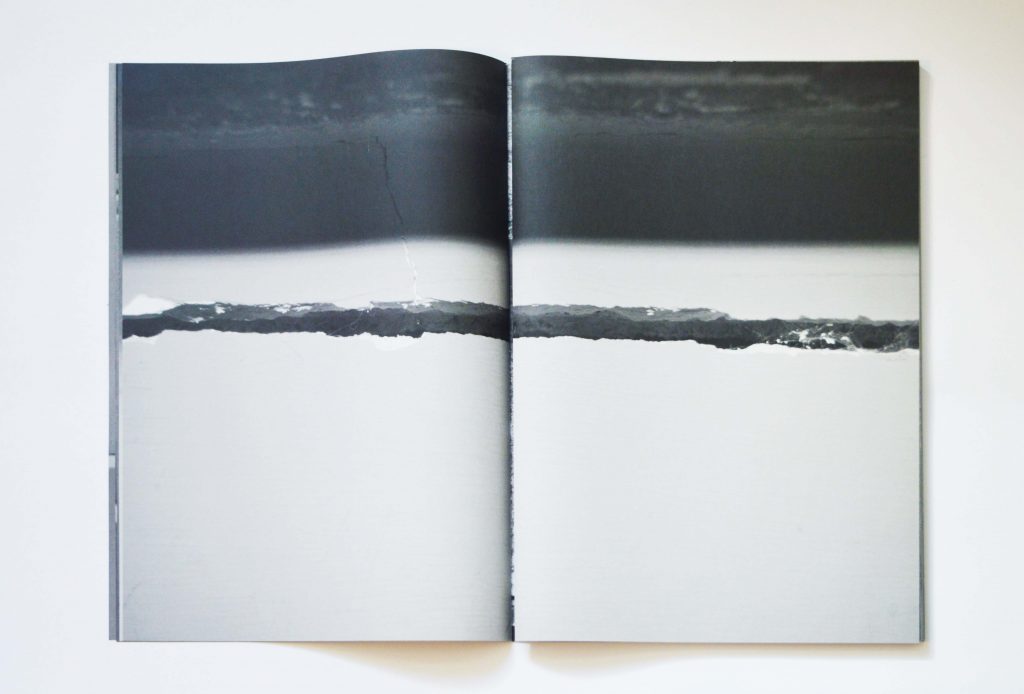

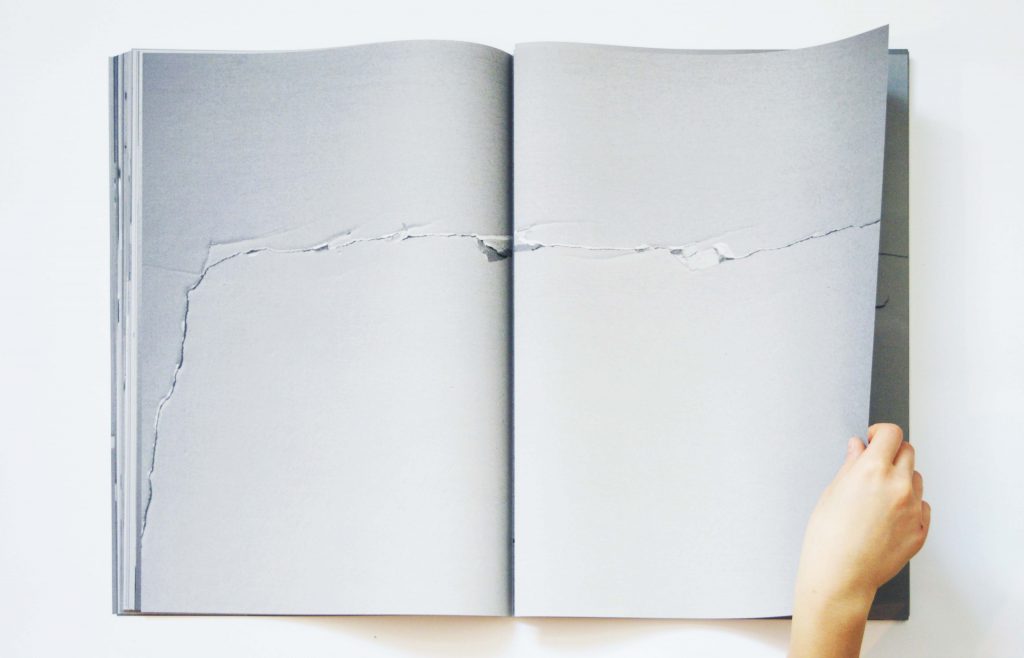

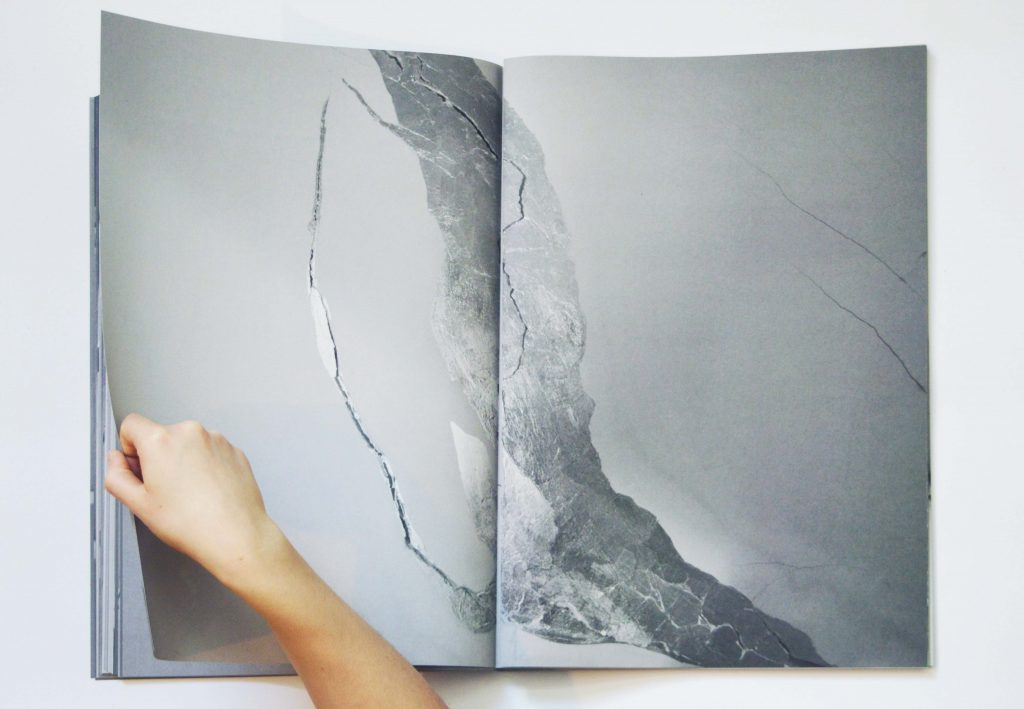

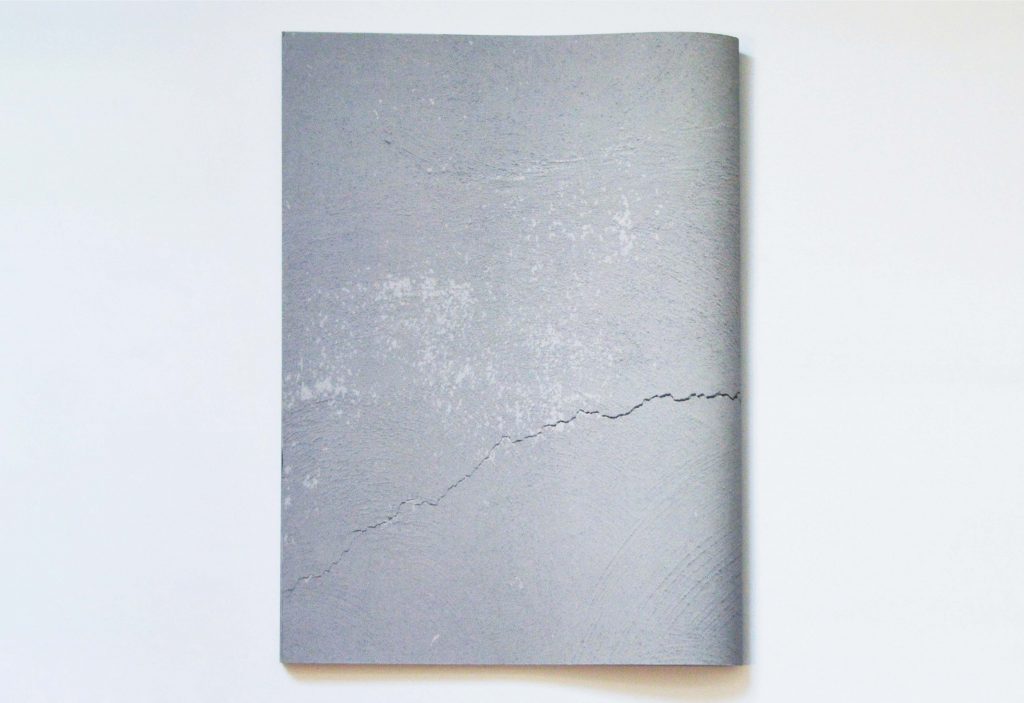

Ci sono due opere consequenziali a cui tengo molto. La prima è N.25: si tratta di un racconto fotografico d’archivio che mappa nei dettagli tutte le crepe, interne ed esterne, della mia casa di famiglia in Umbria, danneggiata dal terremoto del 2016. Si tratta forse dell’opera con cui più parlo agli altri col cuore in mano. È molto personale: è un racconto della mia casa e della mia famiglia, ed è anche un po’ la mia storia, visto che mostra la condizione in cui si trova la mia casa dal 2016 – condizione in cui la mia famiglia ed io ci siamo ritrovati costretti a vivere.

È una casa che ha un andamento autodistruttivo perché è letteralmente spaccata a metà, e ha una serie di fratture causate dal terremoto che hanno trasformato il nostro modo di viverla. L’idea della casa, e dell’abitare in generale, include l’essere un qualcosa che protegge: un posto dove ti chiudi nel mondo, che raccoglie il tuo mondo. Venendo a mancare questo senso di protezione, vivi costantemente con la paura che la parte del soffitto che è crollata a dieci centimetri da te, un giorno, possa crollarti in testa, o che possa esserci un’altra scossa tanto forte da poter quasi non avere più una casa. Questa cosa è stata molto vissuta soprattutto da mia mamma, perché è la persona che ci tiene di più ed è stata anche quella che ha costruito un’idea di famiglia in quella casa, con tutte le difficoltà del caso.

Per lei, l’esperienza del terremoto e dei danni alla nostra casa è stata molto forte e ha provato un grande senso di disagio, di sconfitta, anche di vergogna: le persone hanno iniziato a evitare di venire da noi, quindi anche le sue amiche, o comunque quelle poche persone che hai intorno a te a quaranta, cinquant’anni (che è un’età in cui è più difficile mantenere i legami), rifiutano inviti da noi perché hanno paura di stare nella nostra casa. Questo senso di vergogna è quello che io ho analizzato e formalizzato in Vergogna, che per questo dicevo essere un lavoro consequenziale, ed è quello che considero un po’ il mio cavallo di battaglia. Credo sia stata finora una delle mie opere più forti e che sia una delle opere più d’impatto che potrei mai fare nella vita. È stata una grande live installation, site specific su un campo di mio papà; è stata un po’ anche una dichiarazione ad alta voce di questo disagio dal quale volevamo liberarci e da cui volevo che loro si liberassero in qualche modo. Così, mi sono intromessa con la mia pratica e con il mio lavoro in questa direzione. Considero queste due le mie opere più importanti: la prima, più intimistica, e l’altra, per la sua potenza.

Che rapporto hai con l’arte in generale?

Domanda difficile, perché ho un rapporto molto conflittuale con questo mondo. Secondo me, il lavoro dell’artista è bellissimo: è molto arricchente e, anche a livello di formazione, mi ha permesso di vedere e di percepire la realtà in una maniera molto specifica con le sue “conseguenze”. Con “conseguenze” intendo una sensibilità dietro che ti fa vivere male determinate circostanze. Allo stesso tempo, è un lavoro molto difficile e molto conflittuale perché non smetti mai di provare paura, paura di non fare la cosa giusta e di interpretare le cose in modi sbagliati, quindi di avere il giudizio degli altri addosso.

Quando ti esponi così tanto come accade con il lavoro dell’arte, che è un mettersi a nudo totale, quello che restituisci fa parte anche di te. Percepisci tutto all’ennesima potenza. Di conseguenza, quando ti viene fatta una critica, non è solo verso il tuo lavoro, ma anche verso te stesso e verso come tu vedi le cose. Magari pensi: «non l’hai ragionata bene». Alla fine, tutto è un mettersi alla prova, e questo fa parte del gioco. L’arte ha mille sfaccettature, mille modi di essere rappresentata, di essere vissuta, e mille modi di poter entrare in relazione con il pubblico e con le persone esterne nel mondo.

Il mercato dell’arte ha mai influenzato le tue scelte in quanto artista?

Al momento no, perché sono molto emergente e non ne ho avuto bisogno, anche se mi è capitato di vendere delle opere. Allo stesso tempo, ora come ora che vorrei vivere di quello che faccio, quindi del mio lavoro d’artista, non ti nego che un po’ ci penso: il mercato è una cosa che va tenuta in considerazione, se vuoi vivere di quello. È molto difficile inserirsi nel all’inizio. Infatti, da qui arriva l’aiuto dei curatori o di giovani galleristi, oppure di storici dell’arte, che ti inseriscono nelle reti di contatto. Dunque, l’arte in generale è un grande mondo di connessioni, interconnessioni, di reti con persone, cose. Il networking è fondamentale.

Puoi parlarci del processo che segui nella realizzazione delle opere?

Io sono molto processuale: non vivo tanto nella restituzione, quanto nel processo dell’opera. Per me è molto importante tutta la fase preliminare di pensiero, di ragionamento, quindi di studio. Questo implica anche un processo creativo più ampio, più dilagato; ma, allo stesso tempo, in qualche modo concettualmente più forte, se posso darmi una pacca sulla spalla. Il che significa che, comunque, gran parte del tempo lo passo studiando, facendo ricerca visiva, testuale, leggendo, facendomi un’idea, per poi capire come formalizzarla da un punto di vista pratico.

Una cosa che secondo me è essenziale nel processo, e che consigliavo anche ad artisti più giovani di me quando facevo l’assistente alla NABA (Nuova Accademia delle Belle Arti a Milano, NdA), è quella di creare una sorta di costellazione che naviga intorno a un principio più grande. Facendo un esempio pratico, è stata tratta una serie di disegni da Vergogna, che nasce come installazione land art. Questi creano una costellazione perché girano intorno al nucleo dell’opera principale, ma sono più fruibili economicamente e per un piccolo mercato.

Quando hai qualche idea, come la approfondisci?

Leggendo. Ad esempio, Vergogna è nata anche perché ho letto Idea della Prosa di Giorgio Agamben, dove un capitolo tratta proprio il tema della vergogna. Il modo approfondito in cui ne parla mi ha aperto un mondo: mi ha fatto ripensare all’idea di vergogna e dare un significato aggiuntivo a quello che volevo fare e che sentivo. Quando crei, ti affianchi anche al lavoro di altre persone, di altri colleghi: magari il tuo lavoro è creare immagini, il loro è scrivere e trovare quella parola giusta o quel concetto giusto. Nel processo di pensiero, non ti appropri dei concetti altrui, però ne fai tesoro e li riporti poi in quello che ti serve.

Quindi, partendo dall’idea, come arrivi all’opera finale?

Dipende. Non utilizzando un medium in particolare, ciò mi apre a mille possibilità diverse. La vivo come una libertà, ma, allo stesso tempo, anche come una dispersione. Il prodotto finale è una conseguenza del concetto: se valuto che una certa opera ha per me più significato a livello visivo, arrivo a una restituzione più particolare o, comunque, più funzionale. C’è poi anche un ragionamento economico, che implica trovare dei compromessi. Molto spesso, il medium con cui scelgo di realizzare le mie opere ha una connessione significativa con il concetto che vuole esprimere l’opera.

Ti faccio un esempio: la performance di In Acqua e Terra la mano, una performance site specific, sul territorio umbro e con protagoniste alcune donne, è stata restituita visivamente da immagini fotografiche. Adesso mi potresti chiedere: «perché non hai fatto un video?» Anche per una questione di comunità, dovevo in qualche modo coordinare queste donne che non si erano mai messe davanti a una fotocamera o una telecamera, che non avevano mai fatto un’azione in condivisione che fosse solo quel momento lì. In questo caso, la fotografia ha agevolato il mio lavoro e ha aiutato nella restituzione dell’opera. Inoltre, ha dato anche un significato ulteriore perché la fotografia, a differenza del video, ha la potenzialità di essere atemporale. Perciò, ci sono sempre tanti fattori da prendere in considerazione, sia più pratici che meno.

C’è un medium preferito tra quelli che hai utilizzato?

Per ora no. Molto spesso condivido questo processo con persone che lavorano nel design, che hanno una concezione e una maggiore conoscenza e consapevolezza dei materiali, e con degli artigiani che poi, magari, mi aiutano nella realizzazione materiale del concetto che ho in mente. La collaborazione è importantissima: pensare che essere un artista equivalga a creare dall’inizio alla fine la tua opera ti taglia tantissime possibilità.

Come vedi il ruolo dell’artista nella società contemporanea?

Sì. Mi piace pensare che l’arte abbia un ruolo e che ce l’abbia sempre avuto nella storia, nelle sue sfaccettature e nelle sue varie dimensioni. Credo, in realtà, che sia necessario che ci sia dell’arte e che le persone ne facciano uso. Infatti, una grande difficoltà e un gran problema nell’arte contemporanea sta nel fatto che, molto spesso, viene vista e vissuta come se fosse inconcepibile, incomprensibile, estremamente lontana. Ed ecco perché siamo, anche nel mondo dell’arte, estremamente di nicchia. Ciò non significa dover essere didascalico in ciò che si fa.

Se avessi la possibilità di rendere l’arte più accessibile alla persona media che magari non ne sa niente o che magari conosce solo l’arte “classica”, come lo faresti?

Soprattutto a livello istituzionale, andrebbero ripensate alcune questioni per rendere l’arte più accessibile, per aprirne i confini e permettere che le persone ne facciano esperienza anche non lavorando o studiando in questo ambito, come avviene con i libri, ad esempio. Prima di tutto, sono necessari finanziamenti per rendere i musei facilmente accessibili a tutti. Inoltre, una cosa fondamentale è che gli artisti scendano tantissimo dal piedistallo. Nell’arte contemporanea, è preponderante l’idea del «se sono “strano”, allora la mia arte vale». Oppure «sono “particolare”, quindi mi creo un personaggio e quella cosa vende». No, cioè: sì, all’inizio può funzionare, ma stanca a lungo andare. Quello che ha una continuità nella storia dell’arte contemporanea, quindi a partire dagli anni Sessanta ad oggi, è tutto ciò che ha un approccio non fine a sé stesso, quindi non di estetica pura.

È importante l’arte in questo momento storico?

Secondo me sì. Lo è e basta. Come lo è sempre stato e lo sarà.

Mi sembra, in generale, che l’arte abbia perso di “valore” negli ultimi anni, anche a causa di narrazioni molto diffuse come quelle che valorizzano le discipline STEM a discapito delle humanities. Si sta diffondendo ora una sorta di contro-movimento, che vuole un ritorno alle discipline umanistiche, perché il mondo ha bisogno anche delle scienze umane, ne abbiamo sempre avuto bisogno.

Il nostro lavoro non è quello di creare un’immagine, ma creare un contenuto; quindi, una maniera diversa di poter vedere e fruire le cose della realtà in cui vivi. È per questo che dico che, anche da un punto di vista processuale, è molto complicato e molto lungo perché vi è una fase di studio, un lavoro vero e proprio. La poetica nell’arte è presente e, quando magari ci si vuole liberare di qualcosa, o quando si vuole metabolizzare qualcosa, si va a cercare l’arte sotto forma di un film, un libro o altro.

C’è un’opera d’arte non tua che ha avuto un impatto particolare su di te, in quanto artista, e che ha influito sul tuo lavoro?

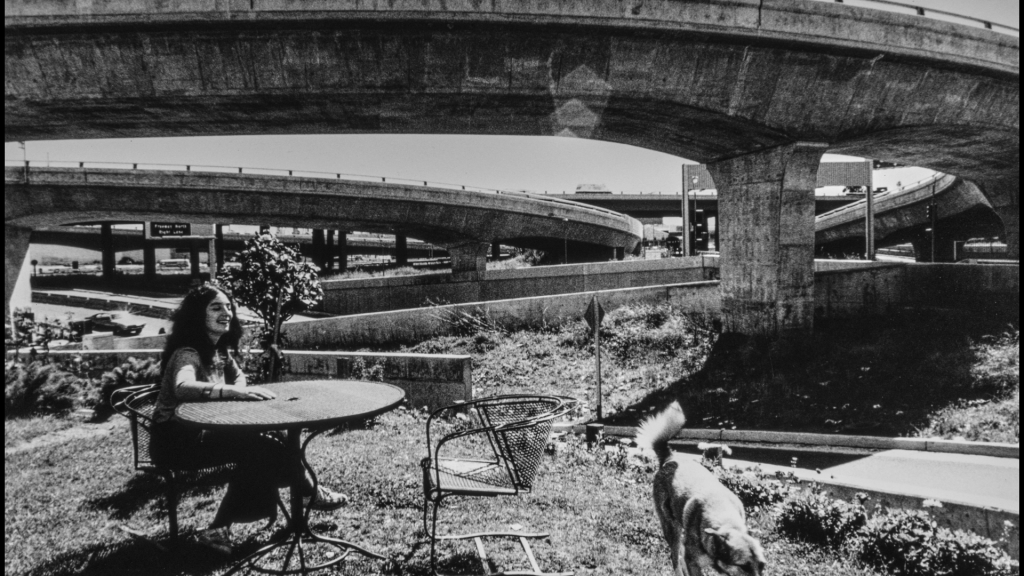

Sì, ce ne sono tante. Non sono legata a un artista in particolare, ma vado sempre per lavori. Soprattutto, sono stati importanti per me anche degli incontri che ho fatto durante la mia formazione e che mi hanno fatto conoscere, vedere e capire cose. Se dovessi sceglierne una, ti direi l’esperienza di The Farm (Crossroad Community), di Bonnie Ora Sherk, che è un’esperienza degli anni Settanta, se non sbaglio del 1974, a San Francisco, dove lei e suo marito si sono sposati in un’area sotto il raccordo autostradale della città, in una zona industriale mezza abbandonata. In seguito, hanno acquistato quest’area con l’idea di adoperarla per un utilizzo aperto alla collettività, creando una fattoria che si basava su esperienze di orto comune e dove venivano organizzati anche degli eventi con artisti, scenografi, performer di vario genere. Quest’esperienza mi è piaciuta moltissimo e dimostra che l’arte può veramente essere tutto e in qualche modo niente: non è solo un dipinto che puoi tenere tra le mani o mettere in casa, ma è fatta di processi e di sfaccettature più ampie che hanno una forza infinita e che poi, appunto, sono molto difficili da restituire e da presentare a un ipotetico mercato.

Qual è stato il momento più significativo della tua carriera in quanto artista?

Mi sento di poter rispondere con la mia prima personale (con “personale” qui si intende mostra personale, un’esposizione dedicata a un singolo artista, NdA). La mia prima personale è nata dal desiderio di fare esperienza diretta di una mostra. Ho scelto di organizzarla da sola, senza l’interesse di una galleria, per capire se fosse un percorso che m’interessava davvero. La mostra è stata la prima restituzione visiva di un progetto più ampio a cui sto lavorando, For a Fire Constellation: distant stars, scattered sparks, now returned to the view. È un work in progress che sto cercando di formalizzare. Il progetto è pensato come un grande archivio geofisico del fuoco a livello globale, ossia una raccolta di dati e testimonianze in cui il fuoco compare come gesto di dissenso, protesta e rivolta. Tutto nasce da una lecture performance di una regista italiana che nella mia università parlava delle rivolte in Iran del 2022, scoppiate dopo la morte di Mahsa Amini sotto lo slogan “donna, vita, libertà”. In quelle proteste il fuoco aveva un ruolo centrale, visto come sostanza di purificazione e passaggio da un prima a un dopo.

Quest’esperienza mi ha incuriosita e mi ha spinta a interrogarmi sulla simbologia del fuoco. Osservando i social ogni giorno, mi sembrava che il mondo stesse letteralmente andando in fiamme. Penso, ad esempio, ad Aaron Bushnell, che si è dato fuoco diventando un martire dell’auto-immolazione, oppure ai grandi incendi che hanno devastato l’Australia nel 2020, a quelli di Los Angeles all’inizio di quest’anno. Il ricorrere del fuoco come simbolo mi ha quasi ossessionata: ho aperto libri, fatto ricerche, raccolto immagini ed esperienze. Adesso sto cercando di mettere insieme tutto questo ricettacolo in un sistema funzionale accessibile ad altre persone. È un progetto online e le cui restituzioni sono poi ospitate da varie città, in vari spazi, sotto diverse forme.

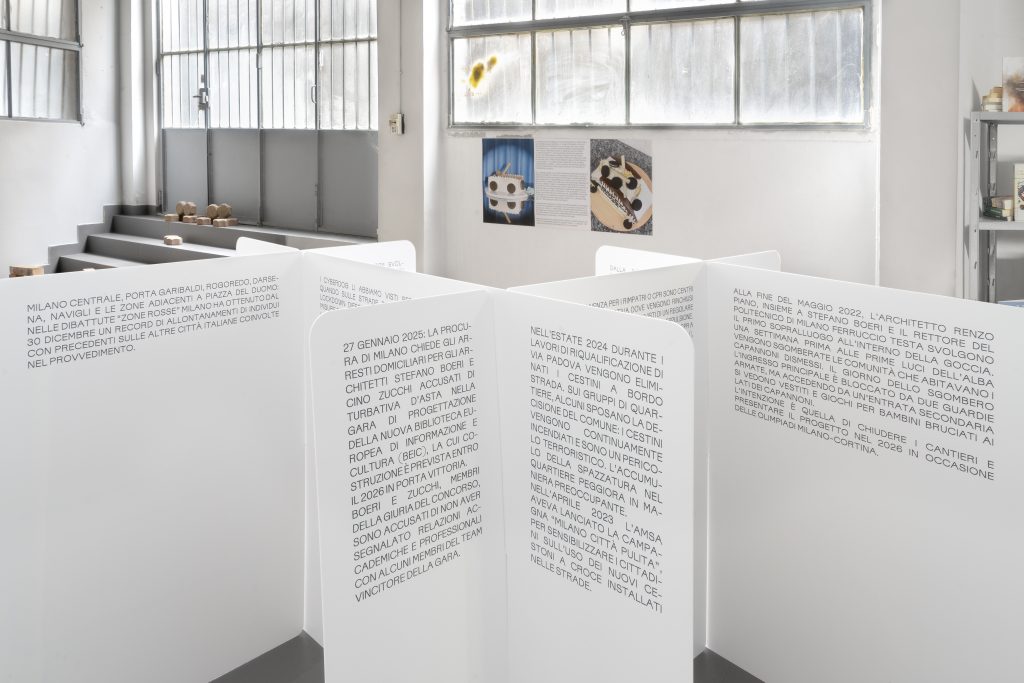

La prima, appunto, è stata la mia prima personale a Milano, nello spazio indipendente Lito Studio. Partendo da questo grande calderone di informazioni, la mostra è stata ripensata per Milano, in dialogo con la città che la ospitava. È nata anche dal confronto con la curatrice Alessia Baranello: non si è trattato di raccogliere opere preesistenti, ma di creare un corpo unico pensato per lo spazio espositivo. La mostra si costituiva principalmente di quattro opere.

La prima, Barricata, era un’installazione ambientale posta all’inizio del percorso. Omaggiava le barricate come simbolo di protezione e dissenso nelle proteste, in particolare quelle di Hong Kong del 2019. Le barricate, costruite anche per rallentare le cariche della polizia, qui servivano a separare le diverse parti della mostra e a introdurre lo spettatore nella “costellazione” del progetto. Volevo che si entrasse delicatamente, quasi facendo attenzione a non inciampare. Un dettaglio a cui tenevo molto è che i mattoni utilizzati fossero quelli tipici di Milano: un modo per mantenere una coerenza con la città che accoglieva l’esposizione.

Subito dopo, ai visitatori veniva dato un kit con il foglio di sala e al suo interno la scultura-disegno Accompagna l’oggetto con forza per aver preso la mira. L’opera faceva riferimento a un episodio avvenuto proprio a Milano, che considero una delle proteste più iconiche “all’italiana”: l’aggressione a Silvio Berlusconi nel 2009, quando in Piazza Duomo venne colpito da una statuetta del Duomo lanciata da Massimo Tartaglia. Un gesto che Berlusconi trasformò in un’immagine eroica, mettendosi in mostra nonostante il sangue e presentandosi come il leader che non ha paura di nulla, pronto a sacrificarsi per la sua battaglia politica. Un atteggiamento che ricorda molto quello assunto più recentemente da Trump.

L’opera principale era Ad ogni combinazione, un fuoco che brucia, quella che occupava anche più spazio. Si componeva di quattro grandi tessere mobili che invitavano a creare combinazioni diverse, un omaggio a Il gioco delle favole di Enzo Mari. In teoria, le tessere potevano essere spostate, ma in mostra abbiamo presentato una versione fissa. In futuro, con più tessere, mi piacerebbe realizzarne anche una versione da gioco, più piccola e accessibile. Ogni tessera riportava quattro simboli, legati ad avvenimenti accaduti a Milano in cui il fuoco era presente, oppure a eventi iconici che avevano generato proteste e riflessioni collettive. Simboli ed eventi si intrecciavano per generare letture più ampie del nostro presente. L’opera offriva possibilità immaginative, permetteva a ciascuno spettatore di costruire la propria narrazione e di ripensare la città che vive ogni giorno in una nuova prospettiva.

L’ultima opera è Torta Carro Armato, che prende spunto da un episodio realmente accaduto il 3 giugno 2022, durante una diretta streaming di Li Jiaqi, il beauty influencer più famoso della Cina. Quel giorno, alla vigilia dell’anniversario del massacro di piazza Tienanmen – di cui nelle scuole non si parla e di cui quasi ogni documento online è censurato dal Partito comunista cinese (PCC) – Li compone insieme alla sua ospite una torta: base di viennetta, quattro biscotti Oreo ai lati, un Ferrero Rocher e un biscotto cilindrico in verticale, come fosse un cannone. Pochi minuti dopo, la diretta viene oscurata e il suo profilo sospeso. Né Li né molti dei suoi follower erano consapevoli del significato di quella costruzione, ma il PCC e il mondo intero vi hanno immediatamente riconosciuto un’allusione al celebre Tank Man, l’uomo rimasto anonimo che nel 1989 fermò da solo una colonna di carri armati a Pechino. La torta, nata come gesto ingenuo e ludico, è diventata un detonatore di memoria collettiva: migliaia di giovani cinesi hanno scoperto la storia di Tienanmen attraverso quell’immagine virale, che è stata riprodotta persino come “torta di compleanno” in più parti del mondo.

Siamo arrivati all’ultima domanda. Come sai, normalmente scrivo di libri e di letteratura anche su L’Eclisse. Visto che all’interno della mostra c’erano dei libri, hai dei consigli di lettura per i nostri lettori?

C’erano dei libri inclusi nella mostra perché lo spazio offriva questa libreria: ci sembrava una scelta di dolce inserimento del nostro progetto in uno spazio preesistente. Visto che era una mostra con dei contenuti che hanno bisogno di ulteriori approfondimenti, l’idea di inserire dei libri era quella di poter sia portare lo spettatore a vivere in un tempo più lungo la mostra, che di creare in lui delle accensioni e delle illuminazioni su dei temi che, se poi vorrà, potrà approfondire.

Tra questi libri, io consiglio Il Tempo della rivolta di Donatella Di Cesare, filosofa e docente di Roma, che ha scritto questo libro fondamentale sia per la mostra, ma anche per la nascita di For a Fire Constellation: è anche grazie a una sua citazione che prende il nome il progetto stesso. Il libro riflette sul significato della protesta oggi, su cosa voglia dire “rivolta”. Da un lato, analizza la percezione mediatica di questo fenomeno, che la presenta spesso come un qualcosa di caotico; dall’altro lato, indaga l’esperienza diretta della protesta, ossia che cosa significa mascherarsi di fronte a un nemico a sua volta mascherato, aprendo una questione d’identità: non si è mai davvero alla pari con chi ci si scontra.

Un altro libro che consiglio è Interregno iconografie del XXI secolo di Mattia Salvia, edito da Nero, che è un libro molto interessante e che affianco molto volentieri a quello di Di Cesare, che è invece più accademico. Infine, consiglio ai lettori Iconografie, un magazine online edito da Salvia che vale la pena indagare.

Beh, sei libera.

Cecilia Giraldi

Cresciuta a Milano con una nonna convinta che I Promessi Sposi e la Commedia fossero ottime favole della buonanotte, sono sempre stata innamorata delle parole – e oggi studio linguistica per non smettere mai di rincorrerle. Amante della letteratura russa, racconto le mie letture su Leseratte, il mio angolo di bookstagram. Nel poco tempo libero, mi aggiro tra mostre, librerie ed enoteche, sempre alla ricerca di qualcuno disposto ad ascoltare una dissertazione non richiesta su qualche arcano problema linguistico o sconosciuto scrittore sovietico.