Nel luglio di venticinque anni fa, più precisamente dall’11 e al 25 luglio, il presidente americano Bill Clinton organizzò un summit a Camp David con il primo ministro israeliano Ehud Barak e il presidente dell’OLP Yasser Arafat. L’obiettivo doveva essere quello di arrivare a dei negoziati sullo status finale della Palestina a seguito degli accordi di Oslo del 1995. Tuttavia, il vertice segnò l’ennesimo tentativo fallito di accordi tra Israele e l’Autorità Palestinese. Infatti, il nuovo millennio si aprì con delle spaccature ancora più profonde, sia nella società civile israeliana che in quella palestinese, accrescendo la distanza tra le due fino a un (apparente) punto di non ritorno.

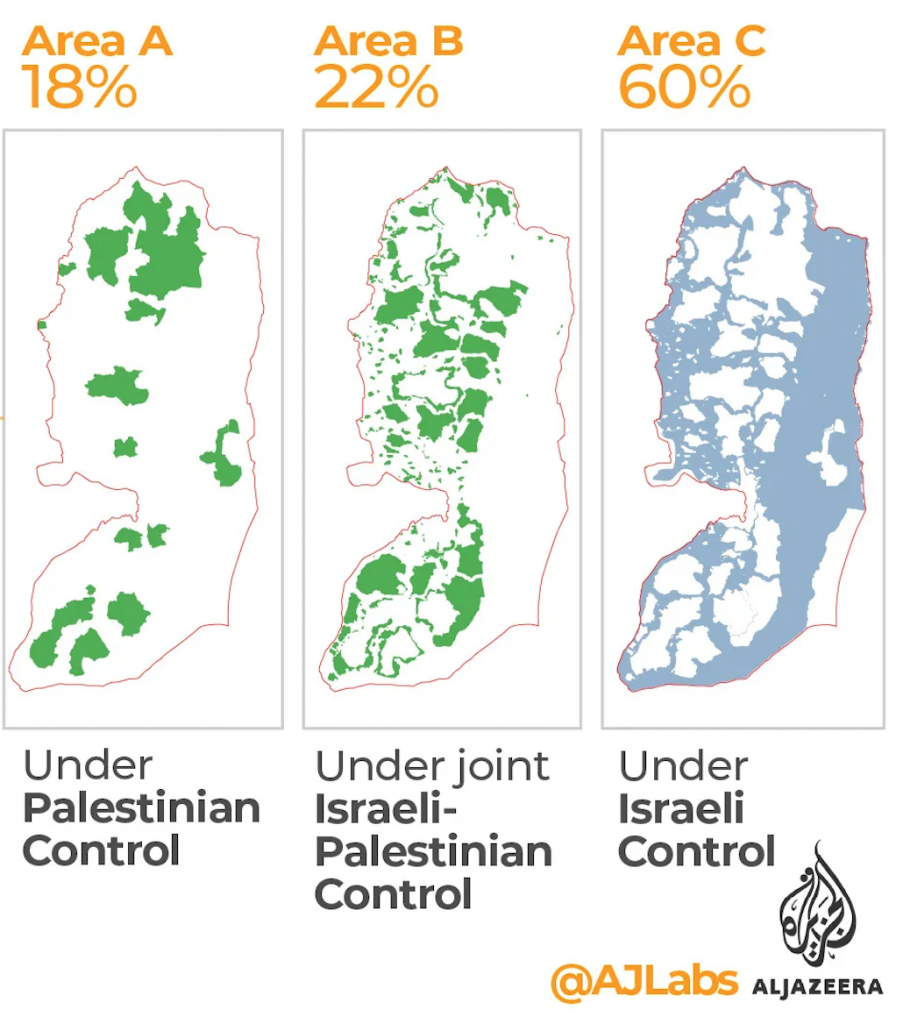

Nel 1993, in un momento di forte fiducia nelle istituzioni internazionali e nei processi di pace, furono firmati gli accordi di Oslo I tra Israele e Palestina. Tali accordi arrivarono a seguito di diversi colloqui tra la delegazione israeliana e quella palestinese iniziati due anni prima a Madrid. L’Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP) vide così una possibilità di ristabilire la sua leadership a fronte del crescente potere di Hamas, la quale iniziava ad avere sempre più sostengo, soprattutto nella Striscia di Gaza. Oslo I non fu però un accordo di pace, bensì un negoziato ad interim che avrebbe dovuto concludersi nel 1998 con un accordo permanente tra i due Stati1. Oslo I delineò i principi di un possibile autogoverno palestinese a fasi e un mutuo riconoscimento tra i due popoli: l’OLP riconobbe il diritto di Israele ad esistere, mentre Israele accettò l’OLP come il legittimo rappresentante del popolo palestinese (senza quindi riconoscere di fatto uno Stato palestinese). Due anni dopo, nel 1995, fu firmato un nuovo accordo, comunemente chiamato Oslo II. In questo documento si delineò principalmente il trasferimento dell’autorità israeliana a quella palestinese in Cisgiordania, la quale fu divisa in tre zone. L’Autorità Palestinese ottenne il controllo solamente del 3% del territorio (denominato area A), contro un 74% in mano a Israele, corrispondente all’area C2.

Gli accordi di Oslo non portarono a un riconoscimento formale dello Stato di Palestina e la popolazione palestinese continuò a subire sia l’occupazione militare israeliana che la violenza dei coloni. Inoltre, la situazione economica peggiorò e, congiuntamente alla corruzione del governo di Arafat, portò a una disillusione generale nei confronti dei processi di pace. In questi anni, Hamas riuscì a radicare il suo controllo, soprattutto all’interno della Striscia di Gaza, appellandosi alle difficoltà sociali vissute dalla popolazione. Hamas e altri gruppi armati si opposero da subito agli accordi di pace e manifestarono la loro opposizione attraverso diversi attacchi terroristici in Israele. Di risposta, il governo israeliano intensificò il programma di colonizzazione in Cisgiordania e a Gerusalemme Est, frammentando così il territorio e limitando la possibilità di un’autorità palestinese su uno Stato territorialmente continuo.

Con l’elezione di Clinton, gli Stati Uniti cercarono di uscire dall’impasse degli accordi di Oslo. Nel 2000, il nuovo primo ministro israeliano, Ehud Barak, decise di porre fine a quasi due decenni di occupazione in Libano, ritirando unilateralmente i militari israeliani dal fronte libanese e lasciando spazio a Hezbollah. Nello stesso anno, Clinton invitò Arafat e Barak a un summit a Camp David con la speranza di arrivare a un accordo di pace duraturo a seguito degli accordi di Oslo. Il summit di Camp David II si concluse senza successo, segnando così la fine del processo di pace iniziato dieci anni prima, il quale ha semplicemente esacerbato le differenze di posizione tra le due delegazioni. Gli Stati Uniti e Israele hanno sempre imputato la responsabilità del fallimento di Camp David II ad Arafat, a causa della rigidità palestinese su alcuni temi negoziali. Tuttavia, Arturo Marzano, professore dell’Università di Pisa, sottolinea come «l’offerta di Barak fosse un’offerta limitata, che i palestinesi non potevano accettare perchè non prevedeva uno Stato territorialmente contiguo palestinese a fianco a Israele».

È scorretto portare avanti la narrativa secondo la quale i palestinesi abbiano sempre boicottato i processi di pace: semplicemente, le offerte di Israele (supportate dagli USA) non garantivano il riconoscimento di alcune questioni non negoziabili per il popolo palestinese. Camp David II fallì perché non si riuscì ad arrivare a una decisione su questioni come il diritto al ritorno dei rifugiati palestinesi, la sovranità di Gerusalemme Est e lo status finale riguardante il governo dei Territori Palestinesi3. Su tali questioni, le due posizioni erano (e sono ancora) diametralmente opposte. Probabilmente, con il tempo e lo spostamento sempre più a destra dei governi israeliani sotto Netanyahu, il divario è solamente aumentato. Sicuramente la questione di Gerusalemme Est costituì un forte impedimento durante i negoziati. Questo perchè il Likud e gli altri partiti di destra israeliani considerano da sempre la città di Gerusalemme come unita sotto l’esclusivo controllo israeliano. Come racconta Aaron David Miller, negoziatore americano a Camp David, il summit fu «mal concepito e mal consigliato», oltre che «non avrebbe dovuto mai avere luogo» in quel momento storico. Inoltre, Miller sottolinea come la vicinanza di Clinton a Barak nel cercare di proporgli il miglior accordo possibile rese vano qualsiasi tipo di tentativo degli Stati Uniti di essere un mediatore efficace nel negoziato.

Le conseguenze a lungo termine del fallimento completo dei processi di pace iniziati nel 1991, e conclusi con Camp David II, si possono osservare oggi con la situazione all’interno della Striscia di Gaza. Tuttavia, nel breve termine, il fallimento del summit servì da miccia per lo scoppio della seconda intifada palestinese (2000-2005). Il clima si fece sempre più teso a causa della dura repressione israeliana nei Territori Occupati, dal crescente numero di insediamenti e dei posti di blocco dei militari israeliani e dalle confische di terreni palestinesi a favore di Israele. A fine settembre del 2000, durante la campagna elettorale, il leader del Likud Ariel Sharon visitò il Haram al-Sharif, luogo sacro per i musulmani e gli ebrei. Il simbolismo della visita di Sharon in quel momento storico innescò una spirale di manifestazioni e proteste da parte palestinese, le quali furono incontrate da un uso della forza spropositato da parte delle forze israeliane. Se da un lato la seconda intifada non fece altro che rafforzare gruppi legati ad Hamas o al-Fatah, dall’altro la violenza e le armi utilizzate da Israele furono sempre più mortali, oltre alla reiterata occupazione dei territori della Striscia di Gaza e della Cisgiordania, i quali si trovavano sotto controllo dell’Autorità Palestinese.

Camp David II rappresentò simbolicamente la definitiva fine di un possibile accordo pacifico tra Israele e Palestina, rafforzando il divario tra le due posizioni sulle diverse questioni. Il diritto al ritorno della diaspora palestinese, gli insediamenti dei coloni israeliani e lo status di Gerusalemme Est sono le questioni fondamentali con cui eventuali trattati di pace dovranno fare i conti.

Questi venticinque anni non hanno portato a nulla di positivo rispetto a ciò che si cercò di fare all’epoca; al contrario, gli atteggiamenti si sono solamente polarizzati maggiormente. I frutti del fallimento più completo degli accordi di Oslo li stiamo osservando in questi mesi, con la completa distruzione della Striscia di Gaza e della popolazione gazawi.

Note

- W. Cleveland e M. Bunton, Storia del Medio Oriente Moderno, Mondadori Education, 2024, p.477.

- Ibid, p. 479

- Ibid., p.486-7.

di Bianca Beretta

Nata a Milano nella torrida estate del 2003 e cresciuta a cubotti della Stockmar e bilinguismo. Ora studio International Politics, Law and Economics all’Università degli Studi di Milano. Ho iniziato a scrivere sul diario segreto alle elementari e ora mi occupo di attualità e (geo)politica. Tra un articolo e l’altro scatto foto e ogni tanto mi ricordo di andare a canottaggio.