Intervista al mosaicista Luca Barberini

La IX Biennale di Mosaico Contemporaneo di Ravenna, iniziata ufficialmente il 18 ottobre 2025, ha riunito nelle varie sedi delle sue esposizioni (Museo d’Arte di Ravenna, Palazzo Rasponi dalle Teste, Antichi Chiostri Francescani, Biblioteca Classense, Porta Adriana, Museo Nazionale di Ravenna e altre) artisti contemporanei da tutto il mondo e ha reso possibile l’interazione tra antico e contemporaneo, tra i differenti temi affrontati e tra le numerose figure che hanno permesso la buona riuscita dell’evento: curatori, studenti, artisti e associazioni.

È stato proprio questo l’intento della Biennale, il cui titolo, Luogo condiviso, invita a ragionare proprio su come le tessere inneschino una relazione tra loro, una volta disposte, per formare un’immagine completa nel mosaico e su come esse siano un riflesso della società, in cui è importante coltivare connessioni tra le persone e il loro modo di vivere l’arte. Tutti siamo parte di un enorme disegno e ci dobbiamo sostenere a vicenda, soprattutto in questo periodo storico in cui crisi e guerre tentano di dividerci continuamente.

Tra le mostre più importanti, vorrei introdurne alcune che destano fascino anche in chi non è esperto di questo settore. Inoltre, ho avuto il piacere di essere stata accompagnata dalle studentesse che hanno esposto i loro lavori o che hanno collaborato personalmente alle mostre: Cecilia De Carlo, Veronica Di Felice, Chiara Ravina, Martina Scaramuzzo e Dalia Tvardauskaite, a cui va un ringraziamento speciale.

La prima mostra su cui vorrei soffermarmi – fulcro della Biennale – s’intitola Chagall in mosaico. Dal progetto all’opera. Chagall viene raccontato a partire dal suo famoso mosaico Le Coq bleu, permanentemente esposto al Museo d’Arte di Ravenna. Affiancato al suo bozzetto originale, dà vita a un percorso che vede disegni preparatori e mosaici affiancati, oltre che lo stesso Chagall vicino ai mosaicisti ravennati, con i quali collaborò attivamente per la realizzazione delle sue opere1.

Affascinante è stata anche la mostra personale dell’artista libanese Omar Mismar, intitolata Omar Mismar – Studies in mosaics. Il suo intento di inserire temi cruciali legati all’identità, alla politica e alle tensioni sociali del presente2 si riconosce nell’opera Two Unidentified Lovers in a Car, nata dalla collaborazione dell’artista con l’Accademia di Belle Arti di Ravenna. Gli studenti e le studentesse hanno realizzato l’opera seguendo le direttive dell’artista e l’hanno vista esposta al Palazzo Rasponi dalle Teste.

Un altro evento che merita di essere citato riguarda sempre giovani artisti, nonché vincitori del Premio Internazionale GAeM – Giovani Artist* e Mosaico 2025. Questo concorso si divide in due premi: con il primo, le opere vincitrici sono esposte in una mostra collettiva alla Biblioteca Classense, che espone nella stessa sala mosaico convenzionale e non. Davanti a queste opere, che ritraggono temi e tecniche originali, si rimane colpiti dalla creatività degli artisti; il secondo premio, invece, mette in palio, due residenze d’artista, che permettono ai due vincitori un periodo di permanenza in città per collaborare con curatori, curatrici e laboratori per approfondire la tecnica, l’esperienza e lo scambio di competenze.

Al contrario del precedente, un evento che vede l’incontro tra l’antico e il nuovo (o nuovissimo, data la giovane età degli artisti) è Immaginose rappresentazioni – Contaminazioni tra Accademia di Belle Arti e Museo Nazionale. La parola chiave che descrive alla perfezione la mostra è proprio “contaminazioni”: come se fosse una caccia al tesoro, in cui gli oggetti antichi esposti (beni archeologici e numismatici, materiali lapidei di varie epoche e reperti di scavi urbani ed extraurbani) accolgono tra loro, in maniera quasi indisturbata, le opere degli artisti dell’Accademia. Un incontro che suscita stupore e interesse nella ricerca delle piccole e grandi opere contemporanee, tra cui sorprendono i vestiti realizzati in mosaico.

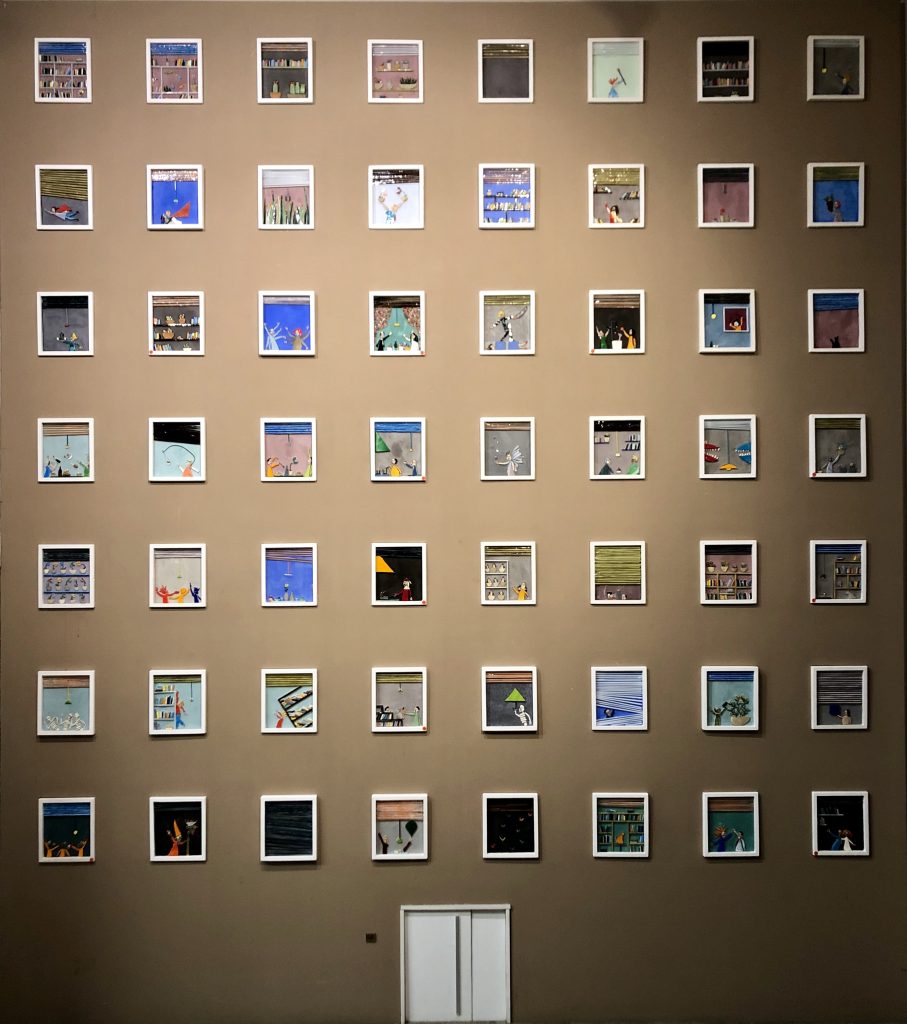

Vorrei concentrarmi, infine, sul quinto evento, ossia quello che ci ha dato la possibilità di ascoltare uno dei protagonisti della Biennale. Si tratta della presentazione del catalogo Via di Roma 136 di Luca Barberini, mosaicista ravennate di fama internazionale. Il suo progetto in mosaico è stato fotografato e inserito in un catalogo per la prima volta in maniera unitaria: si tratta di sguardi sui mondi privati di alcuni appartamenti, in un condominio immaginario di 2000 finestre (ognuna rappresentata in un’opera), che ci permette di spiare brevi momenti della vita dei suoi inquilini, davanti alle quali può capitare di rivedersi, di ridere, di provare empatia o inquietudine.

Come lo stesso Barberini ha raccontato, l’ispirazione è nata durante un viaggio in Francia con un amico. Una sera, pensavano a cosa potessero fare o chi potessero essere le persone nelle case che vedevano da una collina vicino Parigi. Questa esperienza, unita al suo interesse per le persone e le loro vite, ha portato a questo enorme progetto, durato dal 2013 al 2020, in cui non solo ogni opera è realizzata in mosaico, ma l’intero progetto ne rappresenta uno. Ciò che colpisce è proprio la naturalezza delle azioni rappresentate. A primo impatto, alcune possono sembrare strane, a volte ci assale una sensazione di disagio, quasi come se stessimo guardando davvero qualcuno attraverso una finestra, violando la sua dimensione privata. Poi, tutto sembra più vicino a noi, se anche solo pensiamo che possono essere azioni che ci appartengono un po’.

Da notare è la resa della rapidità di queste scene attraverso la tecnica utilizzata, che vede ogni figura composta da pochissime ed essenziali tessere, come se la realizzazione dell’opera debba essere altrettanto veloce, per imprimere ciò che si vede solo per un istante, magari mentre si passeggia in strada.

Tuttavia, per capire meglio come Luca Barberini viva il suo lavoro, abbiamo voluto parlarne direttamente con lui: abbiamo colto l’opportunità in vista della presentazione del suo catalogo, avvenuta domenica 19 ottobre al Museo d’Arte di Ravenna.

Barberini ci ha raccontato che ha iniziato la sua formazione artistica diplomandosi all’Istituto d’Arte per il mosaico Gino Severini, in seguito ha avuto la possibilità di lavorare e collaborare con alcuni professori nel restauro e nella realizzazione dei mosaici. È stato allora che si è affacciato al mondo del lavoro in questo settore, sebbene “a quell’epoca mi interessava molto di più la fotografia”, come ci spiega. Successivamente, ha lavorato con diverse botteghe, ma è stato durante il concorso intitolato Scuola bottega del mosaico, della durata di cinque anni, che ha potuto lavorare con il mosaico tradizionale, realizzando copie come la riproduzione della Battaglia di Isso, che si trova attualmente a Pompei. Grazie a questa occasione, oltre ad aver conosciuto altri mosaicisti, ha incontrato Arianna Gallo, la sua futura moglie nonché collaboratrice di Koko Mosaico, bottega che hanno aperto assieme a Ravenna, dove attualmente lavorano. Come ci ha spiegato: “Vent’anni fa aprimmo Koko Mosaico che era ed è ancora un laboratorio aperto. La nostra idea è sempre stata quella di fare divulgazione, sharing e di non avere segreti al suo interno”.

Barberini ha saputo unire la sua passione per la fotografia a quella per il mosaico, dando vita al suo stile unico, caratterizzato dalla sinteticità delle forme. Come lui stesso ci ha illustrato, è partito tutto nel 2007 dalla figura dello scheletro, che ha realizzato in varie opere, tra cui Way out, in cui ha avuto l’intuizione che “l’avambraccio fosse un’unica tessera, che le costole fossero uniche tessere”. Nel corso degli anni, il processo di sintesi ha subito un’evoluzione anche nelle figure umane: infatti, saranno proprio queste ultime ad essere centrali nelle opere di Via di Roma 136, in cui la sintesi dei corpi arriva al suo culmine. Le persone, in particolare i volti, hanno sempre costituito un tema d’interesse per Barberini che, infatti, ci fa ragionare su come ne siamo altamente condizionati, dato che vediamo i volti anche dove non ci sono, come, ad esempio, negli elementi naturali. Sicuramente, un altro dei punti a favore dell’arte di Barberini è che può essere compresa anche da chi non è nel settore dell’arte musiva: la tecnica su cui l’artista si fonda ha una storia così antica che è impossibile non rimanerne profondamente affascinatə.

Parlando proprio di questo progetto, l’artista riporta: “Questa fortuna che ho avuto di inventarmi qualcosa di inedito ha fatto sì che diventassi pian piano sempre più riconosciuto”. Infatti, le sue opere sono esposte in varie parti del mondo: oltre all’Italia, le possiamo trovare in Francia, Giappone e America.

Tuttavia, nell’arte contemporanea, a volte è difficile capire da dove un artista prenda ispirazione o quale sia il suo punto di riferimento. Per Barberini la storia bizantina del mosaico non rappresenta un modello diretto, ma un’influenza sentita fin dall’infanzia, grazie alle visite e agli approfondimenti intrapresi durante gli anni di studio. Nonostante non ci sia un utilizzo consapevole del suo “background visivo”, l’artista afferma che molti rivedono nelle sue opere un riferimento quasi inconscio.

Pur mantenendo un’identità di partenza, il distacco dalla tradizione è qualcosa che suscita in lui ammirazione. Infatti, alla domanda su cosa lo colpisca di più dei lavori degli altri mosaicisti, ha risposto che ad attirarlo sono l’originalità e l’innovazione. Essendo cresciuto in un contesto in cui tutto ciò che non era mosaico ravennate non era considerato appartenente alla tecnica del mosaico, adesso sente di voler esaltare chi invece si allontana dalle antiche consuetudini.

Per quanto riguarda il momento di realizzazione dell’opera, ci siamo chiesti se l’idea originale venga mai modificata a causa del lungo tempo di realizzazione di pannello musivo. Per l’artista su questo non c’è dubbio, anzi non si riesce mai a realizzare esattamente il pensiero iniziale. Ma, come ci ha spiegato, per lui il processo di creazione è uno dei momenti che più lo appassionano del suo lavoro: l’idea della libertà e autogestione; quando il momento della produzione è segnato dal destino, come se arrivasse “qualcosa dall’alto e sai che stai facendo la cosa giusta”; la sensazione nel momento in cui si finisce l’opera, perché, una volta dato l’ultimo ritocco, l’artista si sente distaccato, come se non fosse più un’opera sua ma degli altri, come una sorta di “distacco possessivo”. Inoltre, per lui è affascinante vedere i volti delle persone che contemplano le sue opere, aggiungendo che, anche poco prima dell’intervista, ha ascoltato due turisti che parlavano davanti ad un suo mosaico esposto.

Inoltre, l’attività di Barberini in bottega ha beneficiato anche della collaborazione con i tirocinanti dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna. Sebbene pochissimi abbiano lavorato come suoi assistenti diretti, il loro contributo alle opere del laboratorio ha generato uno scambio proficuo per entrambe le parti, andando oltre il semplice insegnamento. Eppure, non è stata una collaborazione semplice: la differenza d’approccio tra artista e studenti lo ha portato ad avere dei dubbi, dato che bisognava spiegare spesso alcuni concetti dal principio. Tuttavia, Barberini sottolinea che la pratica nelle botteghe è essenziale per acquisire manualità ed esperienza. Questo è il suo principale consiglio per chi si avvicina al settore: non focalizzarsi su un unico studio, ma fare esperienze diverse e, soprattutto, seguire la propria passione, evitando di sentirsi costretti nei lavori.

Dopo un fine settimana così denso di eventi, si può solo realizzare di aver vissuto una profonda esperienza di arricchimento personale. Contemplare e analizzare opere che portano una riflessione sulla nostra realtà porta all’emergere dello spirito critico, che, oggi più che mai, ci deve spingere a ragionare sull’attualità, sulle nostre azioni e le loro conseguenze. Vedere come artisti provenienti da tutto il mondo traducono in maniera personale i numerosi eventi degli ultimi tempi può darci uno spunto per mettere in dubbio, domandarci o magari confermare i nostri pensieri. Il dibattito, anche in senso figurato e non nella sua espressione più dinamica, è necessario per comprendere anche altri punti di vista o magari scoprire che non siamo i soli a poggiare i piedi su una stessa tessera. Il dialogo e la comunicazione tra generazioni diverse e diverse nazionalità ci fa capire come siamo tutti interconnessi: le nostre azioni non si riflettono solo su di noi, ma su tutta la società, andando a creare un unico grande mosaico.

Inoltre, la bellezza e l’originalità spingono a ricordare come, ancora oggi, l’essere umano sia in grado di realizzare anche qualcosa di estremamente positivo, oggetti stupefacenti e magnifici che ci lasciano assorti nell’ammirazione più totale.

Le mostre saranno visitabili fino al 18 gennaio 2026 in varie sedi, potrete così scoprire il centro storico della città e i suoi dintorni. Ci teniamo a ringraziare molto Luca Barberini per la disponibilità e l’interesse nello spiegare con così grande passione il suo lavoro e per averci donato una copia del suo catalogo.

di Elena Floris

Sono nata nel 2005 in Sardegna, ma la passione per l’arte mi ha portata fino a Ravenna per studiare Beni Culturali all’Università di Bologna. Mentre cerco di godermi a pieno la vita universitaria assieme ai miei amici, mi piace tenermi aggiornata sugli ultimi articoli delle grandi testate giornalistiche dedicate alla cultura, scrivere, visitare mostre e musei e immergermi nel mare che bagna la mia terra. Di tanto in tanto sogno e progetto il mio futuro, di cui l’unica cosa di cui sono certa è che l’arte ne farà parte.

Note