La crisi del modello assimilazionista

Poco più di un anno fa, il 27 giugno 2023, Nahel Merzouk veniva ucciso da un agente di polizia a Nanterre, un comune nella banlieue a nord-ovest di Parigi. Merzouk aveva cercato di evitare un controllo stradale di routine: la sua morte ha scatenato violente rivolte in tutto il Paese. Questa storia, come tante altre, è strettamente legata al razzismo e alla discriminazione che continuano a dilagare in Francia, ma soprattutto al sistema di integrazione francese.

La Francia, soprattutto a causa della sua storia coloniale, si è sempre distinta per politiche alquanto aperte verso le seconde generazioni di immigratə. Le politiche di acquisizione della cittadinanza, infatti, si possono considerare relativamente semplici e automatiche: infatti, «ogni bambino nato nel paese [sic] da genitori stranieri acquisisce automaticamente la cittadinanza al momento della maggiore età se, a quella data, è residente in Francia o vi ha avuto la propria residenza abituale per un periodo, continuo o discontinuo, di almeno 5 anni»¹. Il proprio passato coloniale ha reso il Paese un polo di attrazione dell’immigrazione proveniente soprattutto dal continente africano e dal Medio Oriente. Nel 2021, il 10,3% della popolazione residente in Francia è immigrata, contro il 6,5% nel 1968². Nel 2015, più di sette milioni di persone sono nate da almeno un genitore immigrato nel Paese, ammontando a circa l’11% della popolazione totale³. Alla luce di questi dati, è innegabile il ruolo che la storia ha avuto nel plasmare la demografia della Francia oggi: l’aver avuto uno dei più grandi imperi coloniali fino alla seconda metà del Novecento ha sicuramente influenzato significativamente i flussi migratori e le richieste di cittadinanza francese.

Da un punto di vista sociologico, la Francia si è fatta portabandiera del modello di integrazione assimilazionista: l’obiettivo di tale modello è quello di far adattare i migranti allo stile di vita e cultura francesi, diventando a tutti gli effetti dei “veri francesi”. Lo scopo principale delle politiche dell’Eliseo è dunque quello di trasformare chiunque non sia natə e cresciutə nel Paese in francesi, cercando di imporre, in cambio di residenza e cittadinanza, la «superiorità morale e culturale della République vis-à-vis le culture di origine degli immigrati»⁴. La chiave di lettura del modello assimilazionista è l’integrazione civica: l’ex Presidente Nicolas Sarkozy (2007-2012) ha cercato di rimodulare questo impegno, spostando il focus dalla politica e dalle istituzioni verso glə stranierə stessə, chiedendo loro quindi di stringere una sorta di contratto di integrazione con la Repubblica. In pratica, in cosa consiste questo modello assimilazionista? Ciò che viene chiesto ai migranti è di desistere da tutte quelle pratiche, valori, tradizioni e simboli della loro cultura di origine nella sfera pubblica – quindi, di mantenerli esclusivamente nella vita privata. L’intento è quello di far apparire tuttə francesi e di evitare quindi che l’essere francesi e la cultura del Paese possa essere attaccata o modificata dalle nuove – e diverse – culture di chi arriva in Francia. Questo modello, che punta quindi all’assimilazione di chi viene da fuori, spesso cela una forma di “neoliberismo sociale”⁵, evidente soprattutto nei tempi di crisi.

La parola assimilazione ha quindi sostituito in qualche modo la parola integrazione: la politica francese ha cercato di rendere i due concetti sinonimi, ingannando sia i/le migranti che i/le francesi stessə, promettendo a entrambe le parti che il modello potesse effettivamente funzionare. Alla luce del fatto che «l’assimilazione è un processo sociale di convergenza dei comportamenti»⁶, non crea vera integrazione anche tra culture, lingue e valori apparentemente molto lontani – bensì una società caratterizzata da un rapporto di asimmetria tra le parti. I/le francesi non sono chiamatə ad adattarsi in nessun modo all’arrivo massiccio di migranti, mentre a quest’ultimə viene chiesto di rinnegare pubblicamente la propria cultura di origine e di confinarla esclusivamente alla vita privata. Questo modello però, accompagnato da più di trenta riforme in materia di immigrazione in quasi quarant’anni, non viene più accettato dai/dalle migranti stessə e da chi oggi è francese solamente da un paio di generazioni⁷. Enrico Grosso sottolinea come «a fronte della garanzia della fedeltà alla Repubblica e dell’accettazione dei suoi principi e dei suoi stili di vita, l’immigrato avrebbe conquistato il privilegio di appartenere alla Nation, con tutto il corredo di benefici in termini di diritti, di riconoscimento sociale, di accesso al benessere»⁸. Tuttavia, questo do ut des non viene rispettato da parte dello Stato francese, generando sia forti disuguaglianze che molta rabbia, la quale spesso scoppia in rivolte che infiammano tutto il Paese e che si concentrano soprattutto nelle banlieues. Diventare dei “veri” francesi non viene più visto come qualcosa a cui aspirare, ma semplicemente come l’inganno perpetrato dalle politiche francesi, che lascia spazio solamente a un’uguaglianza de iure ma non de facto.

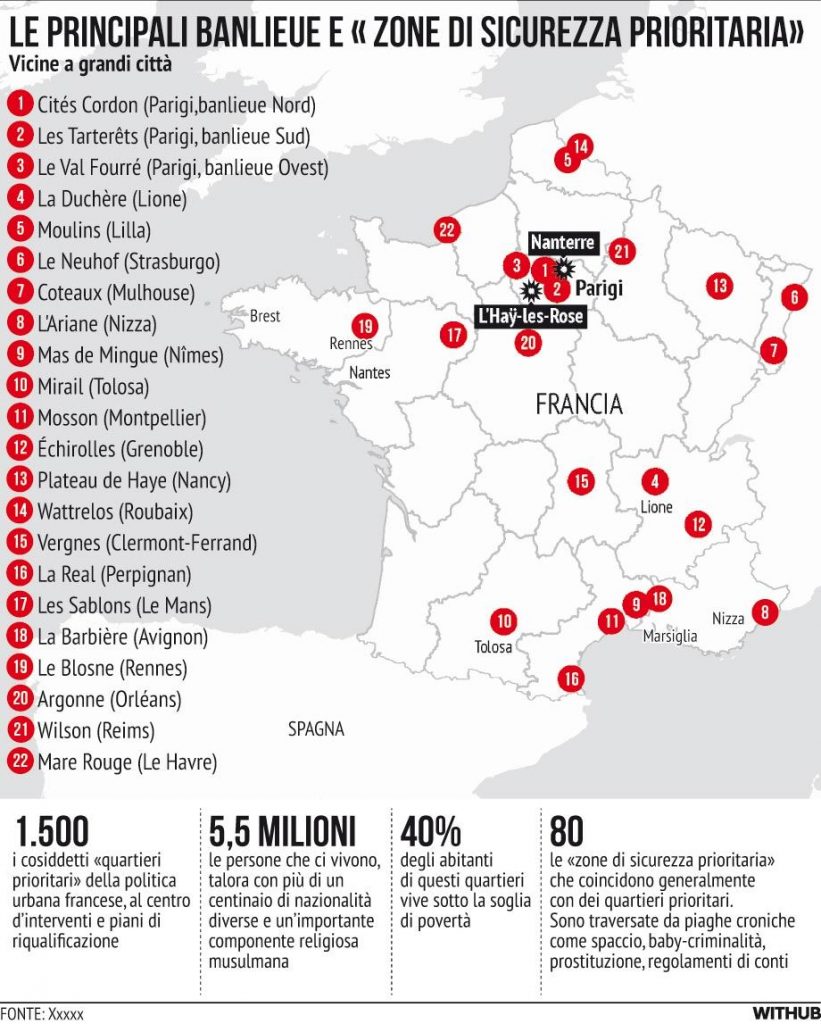

Il modello assimilazionista, quindi, invece che generare integrazione, dà origine a isolamento e disuguaglianze. L’isolamento dei migranti (anche di seconda e terza generazione) è chiaramente riflesso nel fenomeno delle banlieues. Letteralmente, il termine significa “sobborgo”, ma lo si usa per riferirsi ai sobborghi fuori dalle grandi città economicamente svantaggiati e abitati principalmente da migranti. Grigny, per esempio, è una banlieue a sud di Parigi ed è caratterizzata da «un tasso di povertà del 45%, ovvero tre volte più alto rispetto alla media nazionale»⁹ . Chi vive all’interno di questi comuni (poiché sono entità amministrative autonome) sono persone provenienti dalle ex colonie francesi, soprattutto dal Nord Africa. Ma non è sempre stato così: dalla fine della Seconda guerra mondiale fino al 1975, le banlieues erano abitate dalle famiglie francesi di classe medio-bassa ed erano caratterizzate da una forte appartenenza politica verso la sinistra francese. Con la crisi degli anni Ottanta e la fine del colonialismo, in questi luoghi si stabilirono principalmente migranti, i cui figli riuscirono ad ottenere la cittadinanza con la legge del 1973¹⁰. Solamente intorno a Parigi, le banlieues contano più di dieci milioni di cittadini – mentre il comune di Parigi ne conta solamente due.

In circa cinquant’anni, queste zone sono diventate dei luoghi caratterizzati da diversi problemi: discriminazione razziale, povertà, carenza di posti di lavoro e degrado sociale. Se si pensa solamente ai bambini delle banlieues, le possibilità di vivere una vita normale non sono alte: il 57% «vive in condizioni di povertà, contro il 21% dell’intera popolazione francese»¹¹ . Inoltre, secondo l’Institut Montaigne, un think tank francese, «i residenti di questi quartieri hanno tre volte più probabilità di essere disoccupati». Negli ultimi decenni, i governi francesi hanno cercato di migliorare la qualità della vita delle persone che risiedono in queste zone spendendo oltre 60 miliardi di euro; tuttavia, i problemi socio-economici delle banlieues non sono stati risolti. Secondo François Dubet, professore di sociologia dell’Università di Bordeaux, un cambiamento radicale non è avvenuto poiché le politiche erano indirizzate verso le strutture delle banlieues, non verso chi le abita. Dubet sottolinea come «la politica non ha ridotto la segregazione sociale e etnica: gli abitanti di questi quartieri sono sempre rimasti i più poveri e i più precari di tutti»¹².

Non dovrebbe quindi sorprendere il fatto che spesso le banlieues sono lo sfondo di numerose rivolte guidate soprattutto da una popolazione molto giovane (si aggira spesso tra il periodo adolescenziale e i vent’anni)¹³. Le rivolte avvenute nell’estate del 2023 non sono un fenomeno nuovo: la prima rivolta delle banlieues si è registrata nel 1979, a Vaulx-en-Velin (vicino a Lione) a seguito dell’arresto di un ragazzo di origini nordafricane. Secondo il sociologo esperto di banlieues Michel Kokoreff, il sentimento di esclusione, che spesso poi serve da innesco per i disordini, è causato dal «razzismo e la discriminazione a scuola, i controlli ruvidi della polizia, il soffitto di cristallo per accedere al lavoro, l’assenza di prospettive per il futuro»¹⁴. Kokoreff sottolinea come l’uccisione di Merzouk è semplicemente «l’ennesimo omicidio della polizia» e che «il problema della violenza tra le forze dell’ordine francesi è sistemico». Le ribellioni diventano spesso violente velocemente: ad essere vandalizzati sono scuole, biblioteche, banche e uffici pubblici perché rappresentano i simboli dello Stato che rende loro svantaggiatə e lə abbandona a sé stessə, sempre più in condizioni di povertà e precarietà. Dubet rimarca come «tutti i giovani di questi quartieri hanno la sensazione di essere prigionieri di un destino sociale e “razziale” immutabile»¹⁵; possiamo quindi interpretare i saccheggiamenti e il vandalismo come una conseguenza tangibile di tale condizione.

È di fondamentale importanza sottolineare come chi si ribella sono giovani francesi di terza generazione: non sentendosi francesi, sebbene lo siano a tutti gli effetti, si presentano rivendicando le proprie origini straniere. Questa situazione è inasprita dalla «ghettizzazione nelle banlieues di immigrati che sono formalmente francesi, ma non sono messi nelle condizioni di sentirsi tali sul piano sostanziale»¹⁶. Il modello assimilazionista francese non è riuscito a mantenere le promesse che aveva posto: un’integrazione che passa dal rinnegamento delle proprie origini e cultura in nome della francité. La cancellazione, quantomeno pubblica, delle diverse identità culturali e religiose a favore della secolarizzazione e dell’uniformità culturale (e nazionale) ha semplicemente portato un’importante fetta della popolazione francese all’esasperazione, senza portare a una vera integrazione tra le comunità.

Note

- ISPI, Il modello di integrazione francese alla prova degli attacchi di Parigi, in “ISPI”, 2015. https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/il-modello-di-integrazione-francese-alla-prova-degli-attacchi-di-parigi-14277. Consultato in data 20 luglio 2024.

- O. Rouhban e P. Tanneau, A better situation for descendants of immigrants than for immigrants, in “Insee”, 2023. https://www.insee.fr/en/statistiques/7342924?sommaire=7344042. Consultato il 20 luglio 2024.

- C. Brutel, Born in France to an immigrant parent, in “Insee”, 2017. https://www.insee.fr/en/statistiques/2856476. Consultato il 20 luglio 2024.

- ISPI, Il modello di integrazione francese alla prova degli attacchi di Parigi, in “ISPI”, 2015. https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/il-modello-di-integrazione-francese-alla-prova-degli-attacchi-di-parigi-14277. Consultato in data 20 luglio 2024.

- A. Tarozzi e A. Mancini, Fenomeni migratori e integrazione sociale, L’Harmattan Italia, 2009, p. 18.

- E. Grosso, L’integrazione alla francese: tra assimilazione e differenza, in G. Cerrini Ferroni e V. Federico (a cura di) Società multiculturali e percorsi di integrazione Francia, Germania, Regno Unito ed Italia a confronto, Firenze, Firenze University Press, 2017, p. 71.

- Ibid, p. 75.

- Ibid, p. 75.

- F. Giuliani, Cosa sono le Banlieue, i quartieri francesi in rivolta, in “Il Giornale”, 2023, https://www.ilgiornale.it/news/cronaca-internazionale/cosa-sono-banlieue-i-quartieri-francesi-rivolta-2176266.html#google_vignette. Consultato il 21 luglio 2024.

- «La legge del 1973 estese poi ulteriormente le ipotesi di acquisto della cittadinanza iure soli, attribuendola automaticamente (ossia senza subordinarne l’acquisto a un’espressa richiesta) ai bambini nati in Francia da genitori provenienti dalle ex colonie o dagli ex Territori d’Oltremare» (Grosso, 2017, p. 74).

- F. Giuliani, Cosa sono le Banlieue, i quartieri francesi in rivolta, in “Il Giornale”, 2023, https://www.ilgiornale.it/news/cronaca-internazionale/cosa-sono-banlieue-i-quartieri-francesi-rivolta-2176266.html#google_vignette. Consultato il 21 luglio 2024.

- Il Post, La questione delle banlieue, in “Il Post”, 2023, https://www.ilpost.it/2023/07/03/la-questione-delle-banlieue/. Consultato il 21 luglio 2024.

- M. Zanon, Il piano sulle banlieue cestinato e l’integrazione. Le proteste francesi secondo il sociologo Kokoreff, in “Il Foglio”, 2023, https://www.ilfoglio.it/esteri/2023/07/04/news/il-piano-sulle-banlieue-cestinato-e-l-integrazione-le-proteste-francesi-secondo-il-sociologo-kokoreff-5458381/. Consultato il 22 luglio 2024.

- Ibid.

- Il Post, La questione delle banlieue, in “Il Post”, 2023, https://www.ilpost.it/2023/07/03/la-questione-delle-banlieue/. Consultato il 21 luglio 2024.

- E. Grosso, L’integrazione alla francese: tra assimilazione e differenza, in G. Cerrini Ferroni e V. Federico (a cura di) Società multiculturali e percorsi di integrazione Francia, Germania, Regno Unito ed Italia a confronto, Firenze, Firenze University Press, 2017, p. 78.