Recensione di Agosto blu di Deborah Levy

Pubblicato in Italia nel luglio 2025 da NN Editore, Agosto blu porta con sé l’eco di una scrittura matura e senza divagazioni, tradotta con sensibilità e accuratezza da Gioia Guerzoni. La grafica della copertina riassume bene questo scritto che, seppur breve, riesce a condensare in appena 170 pagine tutta una poetica carica di espressività ed esperienza. Il libro è blu mare, con la foto di due donne: questo basta e avanza per riassumere il tutto.

Deborah Levy ricopre un ruolo fondamentale nel panorama culturale britannico odierno: la sua trilogia Autobiografia in movimento (prima pubblicazione italiana di NN Editore, 2024) diventa un caso editoriale a livello mondiale, al punto che anche L’Espresso lo definisce un memoir femminista. Ma la memoria e la femminilità sono solo due dei temi che si intrecciano in questo nuovo romanzo: insieme a questi, troviamo una riflessione sulla maternità così come il tropo del doppio, tema tanto caro alla letteratura soprattutto britannica (Dr. Jekyll e Mr. Hide suonano familiari?).

Elsa M. Anderson è un prodigio del pianoforte sin dall’infanzia. Abbandonata dai suoi genitori biologici, viene poi accolta sotto l’ala del suo precettore Arthur Goldstein, con il quale si instaura una relazione in una zona grigia tra padre e insegnante. «[…] quindi non era mai stato chiaro se fosse mio padre o il mio insegnante o entrambi. Non avevo mai condiviso con Arthur i miei pensieri segreti o le mie ansie»1. La narrazione si apre con la protagonista ad Atene. La Grecia è raggiunta dopo una brusca battuta d’arresto della sua carriera: trovandosi a Vienna per un concerto, invece che suonare la sinfonia n. 2 del compositore russo Sergej Rachmaninov, le sue dita hanno iniziato a seguire una composizione aliena, ribellandosi alla memoria muscolare imposta dagli anni passati a imparare i passaggi sulla tastiera, fino a renderli movimenti automatici, privi di calore e passione. Una ribellione iniziata involontariamente: Elsa non comprende il motivo scatenante di questo ammutinamento, ma decide di accoglierlo tingendosi i capelli di blu. Questo gesto sembra essere l’uscita di scena finale da un ambiente dove il rigore, la compostezza e l’eleganza sono le norme prescrittive. La protagonista associa questo rigore a quello dei suoi abiti da concerto: tutti uguali, tutti neri, tutti accuratamente stirati e messi in ordine, come a rappresentare una presenza di dubbi e incertezze che i confini del palco non riuscivano più a contenere. Arrivata in Grecia dopo il fiasco di Vienna e in piena pandemia Covid, il mare e i capelli di Elsa si confondono l’uno nell’altro, facendo diventare la ragazza parte di questa forza dirompente, inarginabile e senza confini. Qui vede per la prima volta quello che lei definirà «il suo doppio».

«La vidi per la prima volta in un mercatino di Atene mentre comprava due cavalli danzanti meccanici»2, e poi ancora «Sembrava avesse più o meno la mia stessa età, trentaquattro anni, e come me indossava un impermeabile verde con la cintura ben stretta in vita. Era identico al mio, ma aveva tre bottoni dorati sui polsini. Era evidente che ci piacevano le stesse cose. In quel momento mi sorpresi a pensare che lei e io fossimo la stessa persona. Lei era me e io ero lei. Forse lei era un pò più di me. Aveva intuito che ero lì vicino e intuivo che si stava prendendo gioco di me»3.

Queste due citazioni ad apertura del libro fanno intendere immediatamente l’atmosfera che regnerà in tutto il romanzo. L’immagine iniziale si concentra su questo giocattolo meccanico di due cavalli danzanti che Elsa voleva acquistare, ma la donna arriva e la batte sul tempo; la protagonista, per vendetta, le ruba il cappello. «Tu sottrai qualcosa a me e io a te» – questo sembra il messaggio taciuto. Inizia così il gioco di rincorrersi e fuggirsi tra Atene, Parigi e Londra.

Elsa sembra vedere la donna dei cavalli ovunque lei vada, si sente spiata, al punto che il lettore inizia a dubitare della sua stabilità mentale. Non si ha modo di discernere la realtà dal condizionamento del narratore, che è proprio la protagonista. Siamo in balia della sua mente, delle sue elucubrazioni e dei suoi pensieri. Solo nel finale si scopre che questo fantomatico doppio è reale, non è follia. La frammentazione di Elsa, però, non inizia ad Atene, bensì durante la sua infanzia. “Elsa” è il nome che il suo insegnante le dà quando la accoglie in casa come figlioccia, abbandonando Anna, il nome che i suoi primi genitori adottivi le danno. Si tratta di una spaccatura iniziata ancora prima di essere intera: la bambina prodigio e la bambina abbandonata, la famosa pianista e la donna in crisi. La frattura della protagonista è anticipata, la donna di Atene ne è la personificazione. Elsa cerca di rincorrere la sua metà, ma quale? La donna artista che si è rifiutata di suonare? La bambina che impara Chopin con la stessa facilità del raccogliere una foglia da terra? O sua madre?

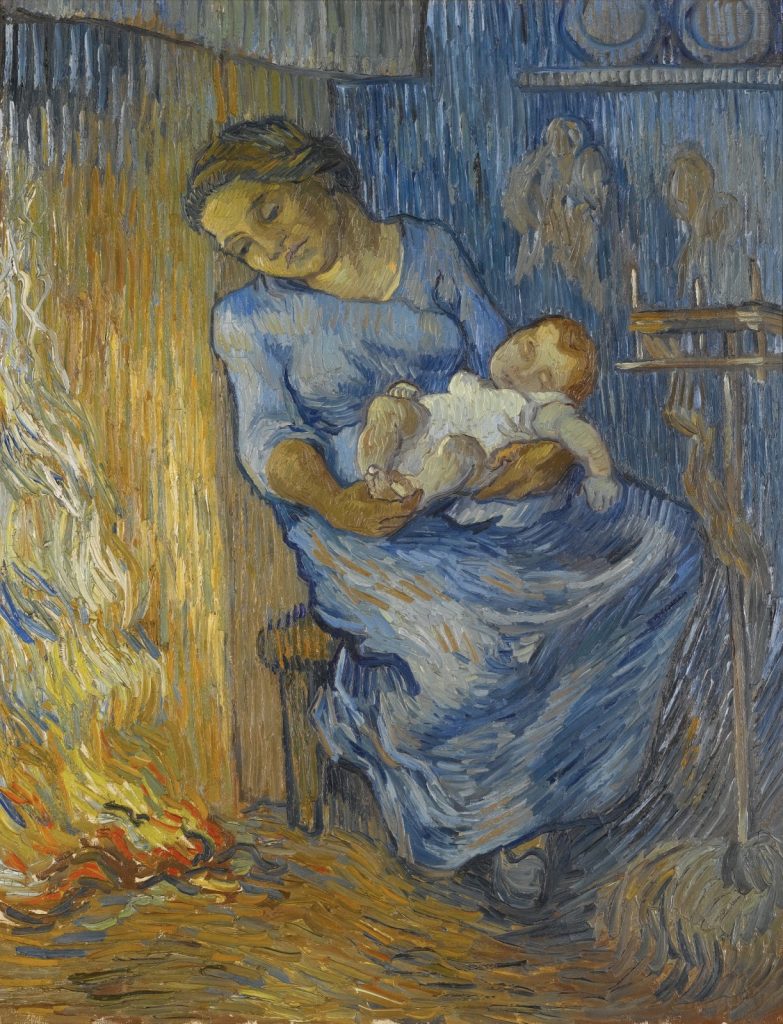

La maternità torna nella narrazione non come causa scatenante, ma come effetto collaterale. Durante le lezioni private di piano che Elsa impartisce ai rampolli dell’alta società europea, assiste a tanti e diversi tipi di maternità: vede madri che sono mogli-trofeo, imprigionate nella faccia oscura di un matrimonio di convenienza; madri che vivono in una bolla pur di non ascoltare le parole delle loro figlie. Solo alla fine, nel momento in cui Elsa deciderà di affrontare il passato, sarà in grado di gestire il presente, trovando una via che potrebbe essere la luce che la condurrà fuori dal tunnel.

L’identità di Elsa è fragile, si trova a dibattersi tra rimanere così com’è ed evolversi, mentre vede il mondo che la circonda cambiare e disintegrarsi. La pandemia modifica gli equilibri mondiali, ma gli eventi esterni sembrano riflettere gli scompensi che si creano nel microcosmo della protagonista. Il concerto, simile a un Titanic destinato ad affondare, trascina con sé anche l’identità artistica di Elsa, che sente il bisogno urgente di intonare finalmente una melodia sua, anziché essere soltanto il tramite del genio e della sensibilità altrui. La sua ribellione si manifesta nel diventare una “blu naturale”, mentre la ricerca delle proprie origini si scontra con la paura di scoprire davvero la verità. Inoltre, vedere l’uomo che l’ha costruita spegnersi lentamente le fa constatare che, dietro la leggenda, c’è un essere umano.

Questo non è uno scritto sulla costruzione di una nuova identità, ma analizza il momento scomodo dell’intermezzo: il momento appena dopo la distruzione dell’identità precedente e il completo smarrimento del non sapere dove andare e cosa fare. Non è la storia di una donna forte che si dibatte per liberarsi dai legacci con cui cercano di incatenarla, è la narrazione di una donna fragile, in bilico e alla disperata ricerca di uno scopo, che si sente a casa dappertutto e da nessuna parte. Levy descrive questi momenti con delicatezza e distacco, frasi brevi, capitoli brevi. Sono momenti effimeri: nel momento in cui si concludono, ci si rende conto di averli vissuti e non sono recuperabili. La presenza della memoria è frammentaria, si insinua nella trama, come fanno i ricordi. La narrazione è fortemente derivativa da Autobiografia in movimento: Agosto blu è una lettura placida, si adagia sulla spinta dei suoi predecessori e, sicuramente, avere conoscenza degli scritti precedenti aiuta a trovare un filo rosso nel romanzo che ne facilita la scorrevolezza. Questo non significa assolutamente che il messaggio non arrivi a chi tiene il libro in mano, ma forse si fa un po’ più di fatica a scovare gli indizi tra le pieghe delle pagine. Però questo bel blu della copertina, al mare fa un figurone.

Incontrai mia madre in sogno.

Stava suonando il pianoforte e io ero sdraiata sotto. Guardavo i suoi piedi sui pedali, sentivo le vibrazioni del legno entrarmi nelle costole. Ti bacerò dodici volte dietro l’orecchio prima di andarmene, mi diceva. Poi all’improvviso eravamo in un’auto e un neonato era seduto accanto a me. Mi leccava le dita con la sua piccola lingua calda. Dissi a mia madre, Hai un biberon? Intendevo un biberon di latte per il bambino, ma lei non ce l’aveva. La madre era vuota, o forse svuotata. Vuota ma presente.

Mi resi conto che non sapevo che aspetto avesse mia madre. Lo stesso si poteva dire per il mio doppio. L’avevo osservata, inseguita, ma senza un ricordo nitido del suo volto.4

[Si ringrazia NN Editore per la gentilezza della copia stampa.]

Note

- Agosto blu, D. Levy, NN Editore 2025, p. 8

- Agosto blu, D. Levy, NN Editore 2025, p. 7

- Agosto blu, D. Levy, NN Editore 2025, p. 8

- Agosto blu, D. Levy, NN Editore 2025, p. 137

Veronica Gabrielli

Mi chiamo Veronica, studio arabo ma sogno ancora di fare la fioraia. Amo la solitudine, la musica, la moda e i libri (4321 è il mio faro). Cucinare mi rilassa, l’amarena è il mio credo gelatiero, il mio erbario riceve più attenzioni di WhatsApp. Se sparisco, sto leggendo o parlo con un fiore: d’altronde, con i capelli corti ho già esaurito le conversazioni dal parrucchiere. In fondo, la vita è un po’ questo: cercare la bellezza nelle piccole cose, prendersi poco sul serio e trovare un equilibrio (instabile) tra dizionari di arabo e fiori.