Recensione del romanzo-reportage; viaggio tra speranze occidentali e verità mediorientali in Arabia Felix di Thorkild Hansen

Si ringrazia Iperborea per l’omaggio del volume, reperibile qui.

“L’immagine di due eruditi che interrompono i loro studi per ascoltare i segnali delle giovani schiave

e mandar loro delle caramelle è come una pausa di felicità e umanità, la fugace visione di un mondo,

che dura il tempo di un’occhiata. È questa l’Arabia Felice?”1

È proprio questa breve sospensione tra scienza e umanità, tra osservazione e partecipazione, a condensare il cuore del romanzo: l’interrogativo sulla cosiddetta “Arabia Felice” diventa la riflessione sull’essere umano stesso, sui suoi limiti e sulle sue illusioni.

Il romanzo dell’autore danese Thorkild Hansen viene pubblicato per la prima volta nel 1962 in patria (Danimarca), e arriva in Italia trent’anni dopo, nel 1992, grazie alla traduzione di Doriana Unfer. Lo si colloca tra gli scaffali della narrativa storica, o della letteratura di viaggio, ma il romanzo è molto di più di quanto sembri: quella che, apparentemente, è la narrazione di una spedizione scientifica dimenticata tra le pieghe della Storia, diventa un’odissea che serpeggia tra le dune della coscienza, prima di perdersi nell’orizzonte della storia umana.

Il romanzo è ambientato nella Danimarca della seconda metà del XVIII secolo, durante il regno di Federico V con la monarchia danese-norvegese. Al tempo, la Danimarca era un regno assolutista che legava sotto la sua corona i territori danesi e quelli norvegesi con un potere centralizzato: il sovrano pertanto, deteneva l’autorità assoluta su Stato e Chiesa. Nonostante questo apparente pugno di ferro, Federico V si rivela essere un monarca facilmente malleabile alla volontà altrui, in particolare a quella dei conti e dell’aristocrazia, che aspiravano al trono. Scienze naturali, medicina, filosofia, astronomia fiorivano sotto il generoso mecenatismo del monarca che, il 4 gennaio 1761, vede il Grønland2 lasciare gli ormeggi del porto di Copenaghen e partire per la spedizione verso l’Arabia Felice. Il re vedrà l’inizio della missione, ma non la fine, perché l’operazione durerà 6 anni: dal 1761 fino al rientro nel 1767, appena un anno prima della morte del sovrano. Non sarà l’unico a mancare questo rimpatrio: dei cinque esploratori Carsten Niebuhr, Georg Wilhelm Baurenfeind, Friedrich Christian von Haven, Christian Carl Kramer e Peter Forsskål, solo Niebuhr concluderà la missione. Nessuno spoiler: l’autore ci anticipa il finale già dalle prime pagine. Perchè?

Lo scopo di questo libro non è la tensione, non è la suspance, non è tenere il lettore sul filo del rasoio, ma, bensì, mostrare come un viaggio del genere, partendo dal Nord del mondo, arrivando fino alla terra della felicità, sia, in realtà, un percorso quotidiano che tutti noi intraprendiamo. Infatti, nella tessitura del suo arazzo narrativo, lo scrittore intreccia diversi fili, ma due sono i principali conduttori: lo scorrere del tempo e la ricerca della felicità, interdipendenti l’uno dall’altra. L’autore affronta queste due dimensioni di petto, senza girarci troppo attorno, descrivendo questa spedizione come l’esempio perfetto di quanto la ricerca continua della felicità possa diventare la causa della morte degli uomini: ricercatori della “vita migliore” sempre altrove, non rendendosi conto della sabbia che scende nella clessidra della loro vita.

Gli esploratori partono con l’idea di arrivare in un luogo dove i palazzi sono d’oro, cibo e bevande abbondano, denotando anche una certa ignoranza per il luogo verso cui si veleggia, poiché lo Yemen era (ed è tuttora) uno stato islamico. Arrivano, invece, in luoghi spesso con un clima ed una popolazione ostile, dove la prima barriera da superare è la lingua, paradossalmente la più semplice da oltrepassare. Imparano a confrontarsi con i locali che, spesso, riconoscendo l’evidente provenienza straniera degli esploratori, tentano l’inganno ed il sotterfugio. Fanno scalo in luoghi dove le malattie infettive mietono centinaia di vittime quotidianamente. I ricercatori si rendono conto fin dall’inizio che molte delle loro aspettative saranno irrimediabilmente deluse, trovando la realtà dei fatti piuttosto che l’utopia dei racconti tra le genti e le sabbie dello Yemen. Questa dovrebbe essere l’Arabia Felice? Sì, perché l’Arabia Felix, in realtà, non esiste; è un errore di traduzione, una deformazione che si è propagata da documento a documento. L’autore riesce a concretizzare perfettamente la rincorsa scellerata e cieca di un’utopia: come si può raggiungere un luogo che non esiste? O meglio, come possiamo raggiungere un luogo che portiamo dentro di noi costantemente, ma di cui non abbiamo la mappa? La felicità è un’astrazione che possiamo concretizzare da soli, ogni giorno. Niebuhr trova la pace ogni volta che traccia misurazioni con il suo astrolabio, Forsskål vive un idillio completo nelle ore passate a descrivere, ricercare e catalogare piante, mentre, per Baurenfeind, bastano un carboncino e un foglio per calmare il cuore. I sei ricercatori spendono anni cercando di trovare la risposta a quella domanda insistente, quando quella risposta la praticano già, senza che se ne rendano conto.

“Perché, se ci fosse qualcosa di vero, se la felicità si trovasse anche solo nel paese più lontano ed il viaggio per raggiungerlo comportasse i più grandi rischi e potesse essere intrapreso solo a prezzo dei peggiori sacrifici, partiremmo comunque subito. Perché sarebbe in ogni caso più facile raggiungerla là che non nell’unico posto dove si trova davvero, il posto che è più vicino del paese più lontano, perché questo posto non si trova fuori, ma dentro di noi.”3

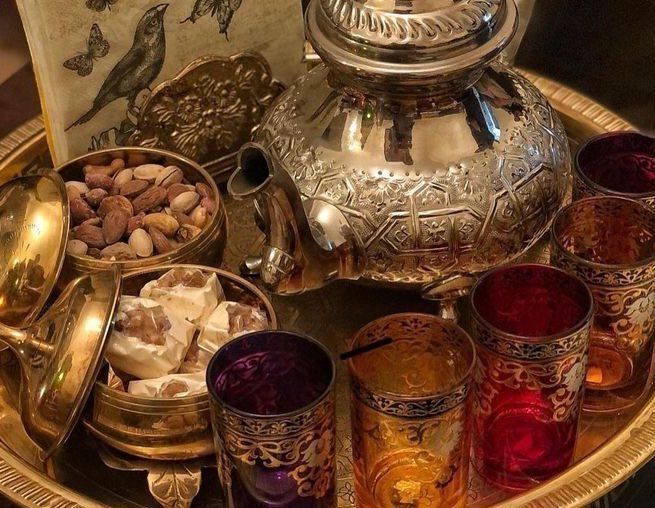

La maggior parte di loro non riusciranno neanche a familiarizzare con questo concetto, abbandonandosi alla morte nella ricerca sfrenata della felicità. Difatti, il secondo motivo ricorrente del romanzo è lo scorrere del tempo, inteso sia come Storia collettiva che come storia individuale dei personaggi. Il passaggio del tempo si riflette soprattutto nelle civiltà incontrate nella Penisola Arabica, descritte come “sospese”, quasi cristallizzate in un tempo immobile, con vere e proprie fotografie di tradizioni, abiti, cibi, culture e pratiche sociali che sembrano sfuggire al fluire dei secoli. I secoli passano e i popoli con essi, ma solo in apparenza: immutabili come sfingi nel deserto, queste società sopravvivono al mutare della Storia, restando un’immagine fedele a se stesse. In questo modo, il romanzo suggerisce che anche la modernità è un concetto relativo. Ad esempio, in un passaggio, viene descritto il rituale del caffè nel deserto; un gesto apparentemente semplice e consolatorio, come il nostro caffè del mattino per iniziare la giornata. Eppure, un gesto che all’apparenza sembra semplice e meccanico si carica di significati profondi, diventando simbolo di cultura, storia e spiritualità. In quella tazzina di caffè, sorseggiata in un accampamento tra le dune del deserto, si concentra la legge dell’ospitalità, la ricompensa di un viaggio faticoso, affrontato sotto il sole cocente e tra mille intemperie. È anche il sigillo silenzioso del cameratismo, nato inevitabilmente tra i compagni di spedizione. Un gesto quotidiano che si trasforma, allo stesso tempo, in rito, ponte tra culture e strumento di sopravvivenza emotiva.

Il romanzo è ricco di immagini elaborate che diventano fotografie nella mente di chi legge. I termini specifici non vengono svelati dall’autore: è il lettore che deve farsi carico della curiosità di conoscere una cultura che non gli appartiene, diventando lui stesso esploratore e scopritore di parole, cibi e sensazioni. Arabia Felix non è solo il resoconto di una spedizione fallita, né un diario di viaggio attraverso terre ostili. È una riflessione profonda sull’uomo, sul tempo e sull’illusione di poter raggiungere un’idea di felicità che ci sembra sempre altrove. La vera conquista non sta nell’approdo, ma nello sguardo che si affina strada facendo: tra misurazioni astronomiche, schizzi a carboncino e catalogazioni botaniche, ciò che resta non è la meta, ma il modo in cui si è imparato a guardare il mondo.

E allora forse l’Arabia Felice non esiste davvero, se non in quel frammento di quiete che ciascuno di noi riesce a costruire dentro di sé, nel bel mezzo del deserto.

Note

1 Arabia Felix, Thorkild Hansen, Iperborea, 2025, p.118

2 Nome dell’imbarcazione.

3 Arabia Felix, Thorkild Hansen, Iperborea, 2025, p.372

Veronica Gabrielli

Mi chiamo Veronica, studio arabo ma sogno ancora di fare la fioraia. Amo la solitudine, la musica, la moda e i libri (4321 è il mio faro). Cucinare mi rilassa, l’amarena è il mio credo gelatiero, il mio erbario riceve più attenzioni di WhatsApp. Se sparisco, sto leggendo o parlo con un fiore: d’altronde, con i capelli corti ho già esaurito le conversazioni dal parrucchiere. In fondo, la vita è un po’ questo: cercare la bellezza nelle piccole cose, prendersi poco sul serio e trovare un equilibrio (instabile) tra dizionari di arabo e fiori.