L’altalenante storia del francese come lingua del potere

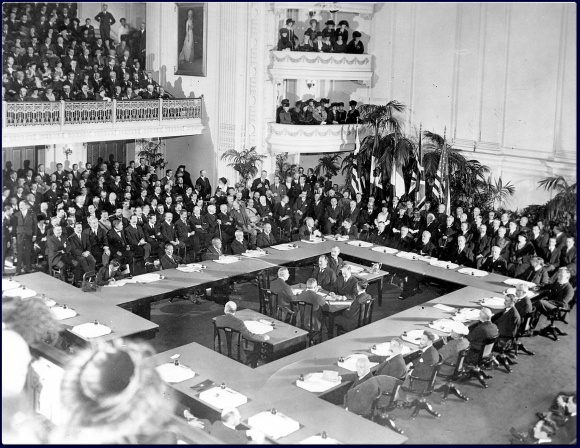

«Il francese è la lingua della diplomazia»: questa è una delle classiche affermazioni che vengono pronunciate a ogni discussione sull’idioma d’Oltralpe. Sebbene la lingua di Stendhal, Victor Hugo e Marcel Proust sia la quinta al mondo per numero di parlanti (300 milioni ca.) e diciassettesima per numero di parlanti nativə (80 milioni ca.), non è più la lingua franca dei giorni nostri, ruolo oramai ricoperto dall’inglese almeno a partire dal 1919, anno d’apertura della Conferenza di pace di Parigi subito dopo la Prima guerra mondiale. Si pensi, ad esempio, alla Conferenza di Berlino (1884–1885), sfondo della cosiddetta “corsa all’Africa” (conosciuta in inglese come scramble for Africa): le principali potenze europee negoziarono proprio en français per conquistare una fetta di continente per sé – da Città del Capo a Tunisi, da Marrakech ad Addis Abeba.

Al fine di approfondire tali sviluppi, prima di tutto verrà fornita una definizione di lingua franca. In secondo luogo, verranno trattati alcuni esempi emblematici di lingua franca nel corso della storia: il latino, il francese e l’inglese. Successivamente, si porrà un focus maggiore sul francese, concepito tradizionalmente dall’establishment parigino come uno strumento di soft power, ossia volto ad esercitare una certa influenza politica e culturale sullo scenario globale – un esempio concreto di ciò è l’Alliance française. Infine, le prospettive future evidenzieranno le recenti misure ideate dal governo francese per restituire visibilità e prestigio internazionale alla propria lingua, specialmente a livello europeo dopo l’uscita del Regno Unito dall’UE nel 2021.

Generalmente, per lingua franca si intende una varietà implementata da parlanti che non condividono la stessa prima lingua (L1). In senso stretto, questo termine è stato usato per la prima volta durante il Medioevo per descrivere un pidgin (varietà semplificata dal punto di vista grammaticale, lessicale e morfologico usata esclusivamente da parlanti non madrelingua) basato sul francese e sull’italiano, sviluppato dai crociati e dai commercianti del Mediterraneo orientale1. Indubbiamente, l’affermazione o meno di un idioma sullo scenario internazionale in veste di lingua franca è dovuta a fattori politici, economici, culturali, ideologici e tecnologici2.

Ad esempio, la prima lingua franca nella storia è considerata il latino, la lingua universale per eccellenza diffusasi a partire dall’espansione dell’Impero romano e utilizzata durante l’intero Medioevo3. Sebbene molto diverso rispetto alla varietà parlata da Cicerone, Cesare o Seneca, il latino medievale veniva implementato per la teologia, la liturgia cristiana4, la scienza e la diplomazia. Quest’ultimo campo risulta decisamente peculiare: infatti, almeno sino al XVIII secolo, per tutti i negoziati internazionali si usava il latino, così come per la redazione di tutti i trattati internazionali.

Tuttavia, è nel XVII secolo, a seguito della Guerra dei Trent’Anni (1618–1648) e alla conseguente Pace di Westfalia (1648), che ebbe inizio il passaggio dal latino al francese come lingua franca. Le cause di ciò sono rintracciabili nella supremazia non solo politica ed economica, ma soprattutto culturale della Francia seicentesca5. È necessario sottolineare come l’adozione della nuova langue diplomatique non segnò, almeno in questo periodo, un rimpiazzo brusco e immediato del latino a favore del francese: i negoziati per la Pace di Westfalia vennero tenuti ancora in latino, usato anche per redigere lo stesso trattato di pace6.

Alla luce di ciò, una data che simboleggia la vera ascesa del francese sullo scenario internazionale è il 1714: in quell’anno venne infatti siglato il primo trattato internazionale scritto unicamente in francese, la Pace di Rastadt7, che pose fine alla Guerra di successione spagnola (1701–1714) tra il Sacro Romano Impero e il Regno di Francia. Proprio il XVIII secolo inaugurò l’apogeo culturale del français a livello internazionale: effettivamente, in questo periodo parlavano francese le corti di Maria Teresa d’Austria, di Caterina II di Russia e di Federico II di Prussia8. Un ulteriore esempio eclatante di tale preponderanza è rappresentato dalla dirompente Encyclopédie ou Dictionnaire des sciences, des arts et des métiers, pubblicata tra il 1751 e il 1789 sotto la direzione di Denis Diderot e Jean le Rond d’Alembert.

Sebbene tale egemonia culturale si protrasse anche nel XIX secolo9, il XX secolo vide l’inizio del declino definitivo del francese come lingua franca e diplomatica. A questo riguardo, il 1919 è ormai una data spartiacque consolidata: i lavori della Conferenza di pace di Parigi si svolsero non solo in francese, ma anche in inglese, e il Trattato di Versailles (ossia il trattato di pace siglato tra la Germania e le potenze vincitrici della Prima guerra mondiale) venne redatto sia in inglese che in francese10. Tale tramonto s’intensificò agli albori della Guerra Fredda e con il più generale declino dell’influenza della Francia nel mondo11 a favore degli Stati Uniti d’America (quantomeno per il blocco occidentale).

Tale rimpiazzo12 sottolinea come l’establishment parigino abbia sempre compiuto notevoli sforzi volti a mantenere globalmente rilevante la langue française, con l’implicito scopo di esercitare una certa influenza politica, economica e culturale in tutto il mondo. Per raggiungere tale obiettivo è sicuramente illuminante notare il ruolo della diplomazia culturale, ossia l’esercizio della diplomazia attraverso la cultura13. In altre parole, questo tipo di diplomazia diventa uno strumento a servizio del cosiddetto soft power14, attraverso il quale un Paese promuove la propria immagine ed esercita influenza non solo culturale, ma soprattutto politica ed economica senza avvalersi della coercizione.

Un esempio di mezzo di cui si è avvalso effettivamente l’Eliseo per la costruzione e il mantenimento dell’influenza culturale della Francia è senza ombra di dubbio l’Alliance française. Questo ente culturale venne fondato nel 1883 dalle élite repubblicane francesi con l’esplicito scopo di giocare un ruolo nella colonizzazione della Tunisia con gli strumenti della conquista culturale morale15. In senso lato, il lavoro dell’Alliance può essere visto come una strategia volta a capitalizzare il potere culturale della langue nel mondo, col fine ultimo di promuovere obiettivi geopolitici e diplomatico-culturali della Francia. Oggi presente in 137 Paesi, ha tre obiettivi fondamentali: offrire lezioni di francese, diffondere la cultura francese e francofona e promuovere la diversità culturale16.

Tali sforzi di promozione del francese – con un classico tocco di grandeur dal sapore nostalgico – non hanno certamente mancato di farsi notare in occasione della presidenza francese del Consiglio dell’Unione europea (da gennaio a giugno 2022): infatti, nel giugno del 2021, deə funzionariə francesi hanno dichiarato a “Politico Europe” di ambire ad incoraggiare maggiormente l’uso della langue de Molière all’interno delle istituzioni europee. Questi sforzi sono sicuramente indicativi dell’errata predizione deə francofonə a Parigi e a Bruxelles che la Brexit, ossia l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea, avrebbe portato l’inglese a cedere il posto di lingua franca al francese – cosa che non è successa. Con l’addio (o, secondo alcunə, arrivederci) di Londra all’UE, l’inglese è lingua ufficiale in due Stati membri relativamente piccoli (Irlanda e Malta) e, di conseguenza, la seconda lingua della maggior parte di funzionariə e parlamentari europeə da Lisbona a Tallinn, da Atene a Stoccolma.

Sarebbe da stoltə ignorare l’immenso potere che la Francia esercitò a livello culturale, politico ed economico per almeno tre secoli attraverso l’uso della sua lingua a livello mondiale: basti pensare all’Encyclopédie, alla letteratura o alla politica internazionale. Sebbene gli sforzi di Parigi per la diffusione e il mantenimento del proprio prestigio linguistico-culturale siano ancora attivi, bisogna evitare che tali misure si traducano nella rinnovata ricerca di un’egemonia politico-economica mondiale, la quale difficilmente può ritornare nelle mani dell’Eliseo. Se gli scopi di enti culturali come l’Alliance française, alla luce delle loro origini, possono essere considerati di matrice coloniale-imperialista17, l’avenir du français sera en Afrique: è impossibile sottovalutare il fermento economico, politico e demografico del continente africano, nel quale, entro il 2050, abiterà il 90% di francofonə sotto i trent’anni. Ironicamente, il futuro di una lingua emblematicamente europea come il francese non sarà nel Vecchio continente.

Note

- T. Roelcke, Lingua Franca und Verkehrssprachen, in “Europäische Geschichte Online”, 2022. https://www.ieg-ego.eu/de/threads/modelle-und-stereotypen/das-modell-versailles/thorsten-roelcke-lingua-franca-und-verkehrssprachen. Consultato in data 6 luglio 2024.

- S. Wright, French as a Lingua Franca, in “Annual Review of Applied Linguistics”, XXVI (2006), pp. 35–60. https://core.ac.uk/download/pdf/52393545.pdf.

- T. Roelcke, op. cit., 2022. Consultato in data 6 luglio 2024.

- Naturalmente, la liturgia cattolica: a partire dal XVI secolo, le confessioni protestanti usavano il latino solamente per la teologia, mentre le lingue vernacolari per la liturgia (cfr. T. Roelcke, op. cit., 2022).

- D. Fernández Vítores, El francés como lengua franca supranacional: estrategias de defensa basada en la diversidad, in “Ianua. Revista Philologica Romanica”, X (2010), p. 242. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3731180.

- A. Dauzat, Le français langue diplomatique de l’Europe, in “La revue pédagogique”, LXXII (1918), p. 332.

- R. Delcorde, Le français, langue de la diplomatie?, in “Le Devoir”, 2016. https://www.ledevoir.com/opinion/idees/478351/le-francais-langue-de-la-diplomatie. Consultato in data 6 luglio 2024.

- A. Dauzat, op. cit., 1918, p. 334.

- Un esempio emblematico di ciò è il fatto che il Congresso di Vienna (1814–1815), che restaurò i precedenti regimi monarchici europei dopo la sconfitta di Napoleone Bonaparte, venne tenuto in francese (cfr. A. Dauzat, op. cit., 1918).

- R. Delcorde, op. cit., 2016.

- F. Hourquebie, Langue française, francophonie politique et diplomatie, in “Pouvoir”, CLXXXVI (2023), n. 3, p. 91. https://doi.org/10.3917/pouv.186.0089.

- È necessario sottolineare che non si tratta di un vero e proprio rimpiazzo a vantaggio esclusivo dell’inglese. Infatti, il francese è ancora oggi designato come una lingua ufficiale di numerose organizzazioni internazionali: dalle Nazioni Unite all’Unione europea, passando per la NATO e l’Unione africana (cfr. F. Hourquebie, op. cit., pp. 91–92).

- D. Tounta, Cultural Diplomacy: The Case of France, in “HAPSc Policy Briefs Series”, III (2022), n. 1, p. 140. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/hapscpbs/article/view/31003/23808.

- Il soft power, concetto elaborato per la prima volta da Joseph Nye negli anni Novanta, è la capacità di influenzare glə altrə con l’attrazione e la persuasione avvalendosi, per esempio, della promozione e diffusione della propria lingua e cultura nel mondo. Per un approfondimento, vedasi ad esempio A. Amighini, Il Soft Power cinese, in “ISPI”, 2023. https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/il-soft-power-cinese-132785.

- J. R. Horne, Global Culture Fronts: The Alliance Française and the Cultural Propaganda of the Free French, in “European Review of History: Revue Européenne d’histoire”, XXV (2018), n. 2, pp. 223-224.

- D. Tounta, op. cit, 2022, p. 143.

- cfr. J. R. Horne, “To Spread the French Language Is to Extend the Patrie”: The Colonial Mission of the Alliance Française, in “French Historical Studies”, XL (2017) n. 1, pp. 95–127. https://doi.org/10.1215/00161071-3686068.