Breve guida alla Nouvelle Vague

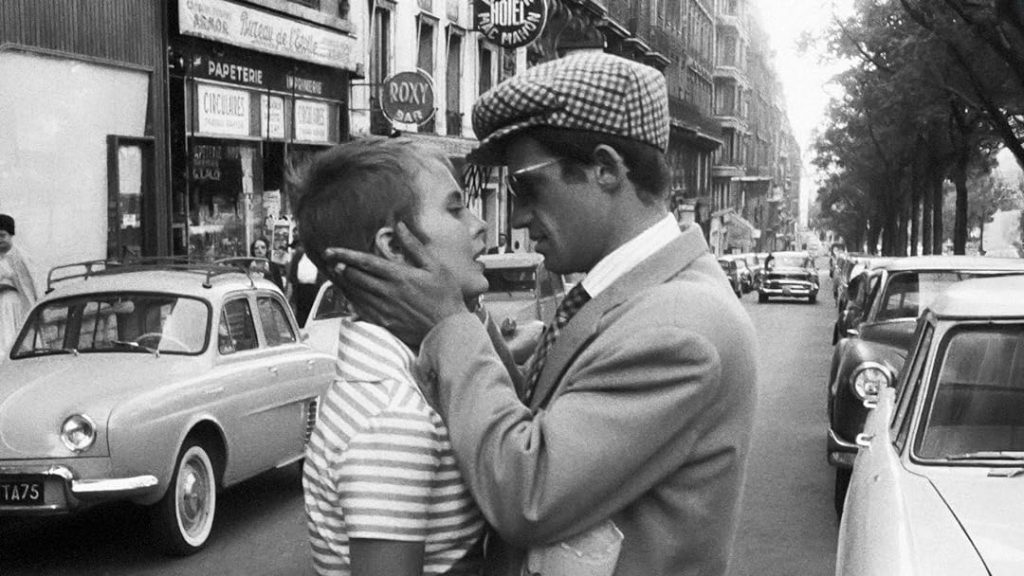

Nonostante Thomas Edison abbia cercato di provare il contrario, è un fatto noto che il cinematografo sia nato in Francia per opera dei brillanti esperimenti dei fratelli Auguste e Louis Lumière. Sessantacinque anni dopo, è ancora la Francia a dare i natali ad un nuovo tipo di cinema, quando il gruppo dei “Giovani Turchi”, capitanati da Jean-Luc Godard e François Truffaut, scardina le certezze del cinema classico con due esordi unici: I quattrocento colpi (Les 400 coups, 1959, François Truffaut) e soprattutto Fino all’ultimo respiro (À bout de souffle, 1960, Jean-Luc Godard).

I “Giovani Turchi” erano un gruppo di giovanissimi critici, estremamente cinefili, che, negli anni ’50, si riunirono intorno al critico cinematografico André Bazin e alla rivista da lui fondata, i Cahiers du Cinéma. Oltre ai già citati Truffaut (il più vicino al maestro) e Godard, fecero parte della redazione dei Cahiers anche Claude Chabrol, Jacques Rivette, Éric Rohmer, tutti in seguito registi di successo.

La “Nouvelle Vague” (“nuova ondata”) di registi intellettuali, cinefili e politicamente impegnati a sinistra propone un cinema in contrapposizione con quello diffuso in Francia nel secondo dopoguerra, spesso definito spregiativamente “il cinema di papà” votato alla “tradizione della qualità”, come scrive Truffaut nel suo seminale articolo Una certa tendenza del cinema francese (1954).

La Nouvelle Vague improvvisa giocosamente con il montaggio, la recitazione, le colonne sonore: si sperimenta con la forma stessa del cinema, spesso lavorando con budget risicati e l’aiuto di amici (specialmente all’inizio), rompendo gli schemi del cinema classico ed imponendo la firma dell’autore sulle proprie opere, al contrario di ciò che succedeva in precedenza, quando il regista era considerato capace solo se riusciva ad annullarsi agli occhi dello spettatore. Provate a pensare a film classici come Il mago di Oz (The Wizard of Oz, 1939, Victor Fleming), in cui è praticamente impossibile trovare un’impronta autoriale definita (anche perché, come molti film dell’epoca d’oro degli studios hollywoodiani, fu girato da molti registi diversi), e poi confrontateli a un film come Il disprezzo (Le Mépris, 1963, Jean-Luc Godard), in cui gli stessi titoli di testa, invece di essere scritte che scorrono sullo schermo, sono narrati dalla voce del regista.

Questo innovativo modo di fare cinema farà scuola in tutto il mondo, peraltro legandosi ai moti rivoluzionari e al vento di sinistra degli anni Sessanta, creando diverse “nouvelles vagues” in tantissimi Paesi, quali la Cecoslovacchia, il Brasile, Cuba, il Regno Unito, ecc.

Allo spettatore casuale, i film della Nouvelle Vague possono sembrare un po’ ostici, almeno inizialmente: abbiamo, quindi, creato per voi una piccola guida per avvicinarvi al movimento che ha cambiato per sempre la storia del cinema.

1. Da dove iniziare?

Cronologicamente, verrebbe subito da dire di iniziare… dall’inizio, quindi dagli esordi di Truffaut e Godard. Tuttavia, se siete completamente digiuni di cinema francese degli anni Sessanta, un film come Fino all’ultimo respiro può essere addirittura respingente.

Il nostro consiglio è quello di scegliere qualcuno dei film più accessibili dei grandi maestri: il sopracitato Il disprezzo, per esempio, che, pur rispettando il taglio stilistico del Godard di quegli anni, è comunque la storia della fine di un amore (ispirato alla turbolenta vita privata del regista e della sua musa e moglie, Anna Karina), cantata con colori vibranti e Capri sullo sfondo. Tuttavia, attenzione a cercare un’edizione che non sia quella distribuita in Italia, purtroppo rimontata e rimaneggiata tanto da farla disconoscere da Godard.

Oppure potreste iniziare da Effetto notte (La nuit américaine, 1973) di Truffaut, uno dei più divertenti tra i Giovani Turchi: il film è un dietro-le-quinte fittizio di un film di Truffaut. Una specie di Boris ante litteram, insomma. Sempre di Truffaut è decisamente accessibile la tetralogia dedicata al suo alter-ego Antoine Doinel (Jean-Pierre Léaud), composta da I quattrocento colpi, Baci rubati (Baisers volés, 1968), Non drammatizziamo… è solo questione di corna (Domicile conjugal, 1970) e L’amore fugge (L’amour en fuite, 1978).

Infine, potreste cominciare dai cosiddetti “registi della Rive Gauche”, la riva sinistra della Senna, amici e vicini intellettualmente ai critici dei Cahiers, ma leggermente discostati a livello teorico. Tra questi, il più accessibile è sicuramente Jacques Demy, sostanzialmente inventore del musical in Francia e creatore di alcuni dei colori più belli mai visti al cinema. Purtroppo, molte delle sue opere sono quasi introvabili in Italia, ma i suoi capolavori sono reperibili senza troppa difficoltà: l’esordio, ancora in bianco e nero, Lola – Donna di vita (Lola, 1961), Les Parapluies de Cherbourg (1964, vincitore della Palma d’Oro e completamente cantato) e Joséphine (Les Demoiselles de Rochefort), caloroso omaggio ai musical MGM, purtroppo anch’esso massacrato dalla distribuzione italiana.

2. I temi

Detto e considerato che tutti i registi della Nouvelle Vague condividevano idee di sinistra, non tutti si sono dedicati esplicitamente al cinema politico, e chi l’ha fatto ha deciso di interpretarlo in maniera sensibilmente diversa rispetto ai colleghi.

Rohmer e Rivette, per esempio, si sono concentrati sui rapporti interpersonali e su come questi riflettono le sovrastrutture sociali, anche se il secondo è decisamente più interessato alla dimensione del sogno rispetto al primo, più intimista: ne sono un esempio Céline e Julie vanno in barca (Céline et Julie vont en bateau, 1974, Jacques Rivette) e la serie dei “Sei racconti morali” (1961 – 1972) di Rohmer – La boulangère de Monceau, La carrière de Suzanne, Ma nuit chez Maud, La collectionneuse, Le genou de Claire, L’amour l’après midi.

Agnès Varda, moglie di Jacques Demy, ha sempre messo al centro della sua ricerca la figura della donna e il suo ruolo nella società, come esemplificato da Il verde prato dell’amore (Le bonheur, 1965) e Cléo dalle 5 alle 7 (Cléo de 5 à 7, 1962), di cui il nostro Matteo Paguri aveva parlato in questo articolo. Inoltre, Varda è stata per tutta la vita una talentuosa documentarista, usando spesso la cinepresa come un diario o un insieme di annotazioni intimiste, curiose, interessate alla quotidianità come ai grandi temi politici (è il caso di Salut les cubains!, Uncle Yanco, Black Panthers, Les glaneurs et la glaneuse e moltissimi altri).

Anche i rapporti personali, specialmente le relazioni romantiche e sessuali tra uomini e donne, sono quasi sempre al centro dei film della Nouvelle Vague, anche di quelli più cerebrali, spesso mettendo al centro personaggi disillusi, persi nella vita, perfetti recipienti dell’incomunicabilità cantata anche da moltissimi altri artisti degli anni Sessanta, primo fra tutti l’italiano Michelangelo Antonioni. Da L’anno scorso a Marienbad (L’année dernière à Marienbad, 1961, Alain Resnais) fino a Un uomo, una donna (Un homme, une femme, 1966, Claude Chabrol), sono innumerevoli i film del movimento riassumibili con “lui e lei si amano, ma sono molto tristi”.

3. E Godard?

Jean-Luc Godard è, forse, il più “difficile” degli autori che abbiamo citato. Innanzitutto, fin da subito è stato il più estremo nel trasgredire tutte le regole pregresse del cinema, ma anche perché la sua ricerca formale non si è mai fermata, tanto che la sua vastissima filmografia viene spesso suddivisa in periodi più o meno definiti: il primo periodo, inaugurato da Fino all’ultimo respiro (1960) e talvolta chiamato anche “anni Karina”, dal cognome della musa protagonista di moltissimi dei suoi film, continua almeno fino al 1966/1967, periodo in cui Godard si avvicina alle teorie marxiste e maoiste e il suo cinema diventa progressivamente più esplicitamente politico. Film come Week End – Una donna e un uomo da sabato a domenica (Weekend) e La cinese (La chinoise), entrambi del 1967, marcano questo passaggio.

Tra il 1968 e il 1972 partecipa al Gruppo Dziga Vertov, da lui fondato, ossia un collettivo cinematografico che rifiuta l’idea di autore, in quanto considerata una figura autoritaria e gerarchica. Tuttavia, l’esaurirsi dell’onda sessantottina, le discrepanze all’interno del collettivo e alcune questioni personali lo porteranno a cambiare nuovamente rotta. Segnaliamo da questo periodo pellicole come Vento dell’est (Vent de l’est, 1969), con Gian Maria Volonté, e Crepa padrone, tutto va bene (Tout va bien, 1972).

Negli anni Ottanta, il regista si avvicina al video, che gli offre la possibilità di sperimentazioni inedite. In questo periodo, il suo cinema si fa progressivamente più astratto, un libero assemblaggio di immagini, musica classica, giochi di parole e citazioni, ma anche un miscuglio tra finzione e film di famiglia. Tra il 1988 e il 1997 lavora a Histoire(s) du cinéma, una profonda riflessione sulle immagini e sul cinema, suddivisa in otto capitoli, in cui Godard cerca la sua personale visione a partire dalla manipolazione di immagini preesistenti, attingendo anche a letteratura, pittura e scienza.

Questa estrema sperimentazione, veicolata dal video, unita ad una mai sopita coscienza politica di sinistra, particolarmente incentrata sugli orrori e le responsabilità delle guerre, non si è mai esaurita, fino alla morte del regista, avvenuta, tramite suicidio assistito, nella natìa Svizzera il 13 settembre 2022. Per esplorare l’opera di Jean-Luc Godard è probabilmente saggio iniziare dai film più famosi del primo periodo (oltre a quelli già citati, Bande à part, 1964, Pierrot le fou, 1965, Masculin feminin, 1966), per poi continuare cronologicamente, consapevoli di trovarsi davanti a una delle menti più creative, profonde ed originali non solo del cinema, ma della cultura europea del Novecento.

Allonsanfàn

Editoriale · L’Eclisse

Anno 4 · N° 4 · Luglio 2024

Copertina di Maria Traversa.

Hanno partecipato alla realizzazione di questo editoriale: Greta Beluffi, Bianca Beretta, Alice Borghi, Matteo Capra, Michele Carenini, Chiara Castano, Ginevra Cesati, Anna Cosentini, Joanna Dema, Clara Femia, Mariairene Fornari, Eugenia Gandini, Chiara Gianfreda, Nikolin Lasku, Rosamaria Losito, Matteo Mallia, Alessandro Mazza, Marcello Monti, Edoardo Naggi, Valentina Oger, Erika Pagliarini, Matteo Paguri, Virginia Piazzese, Lorenzo Ramella, Luca Ruffini, Gioele Sotgiu, Vittoria Tosatto, Marta Tucci, Marta Urriani.