L’isteria collettiva della seconda red scare negli Stati Uniti

Il 19 giugno 1953, i coniugi Rosenberg furono giustiziati a seguito di una condanna a morte per spionaggio a favore dell’Unione Sovietica. Quattro anni prima, l’URSS detonò la sua prima bomba atomica, suscitando scalpore per la rapidità con cui è riuscita ad annullare il vantaggio mantenuto fino a quel momento dagli USA. L’intelligence americana iniziò a indagare all’interno del Paese per individuare possibili spie, arrivando dopo diverse investigazioni a Julius e Ethel Rosenberg. Secondo l’accusa, i coniugi avevano passato informazioni ai sovietici con il fine di aiutarli a sviluppare la bomba atomica. Durante il processo, infatti, si scoprì che Julius Rosenberg aveva effettivamente fornito informazioni segrete all’Unione Sovietica, senza però contribuire attivamente al suo sviluppo. Tuttavia, nei confronti di Ethel Rosenberg il processo fu meno limpido, poiché l’accusa si basò semplicemente sulla testimonianza di suo fratello, il quale l’aveva accusata di aver trascritto informazioni riservate. Inoltre, recentemente si è scoperto che il fratello di Ethel Rosenberg fece il suo nome solamente a processo e mai nel verbale di testimonianza. Quelli furono anni di ossessione verso chiunque potesse essere considerato una spia sovietica o affiliato a circoli di sinistra; il processo ai coniugi Rosenberg è solo un esempio dell’isteria collettiva che pervase la società e la politica statunitense nel secondo dopoguerra. La seconda red scare (“paura rossa”) fu caratterizzata da repressione e persecuzione politica di persone di sinistra. Tale paura fu influenzata dagli eventi di politica internazionale che si susseguirono tra la fine degli anni Quaranta e gli anni Cinquanta.

La fine della Seconda guerra mondiale segnò la spartizione dei Paesi in due blocchi ben definiti: quello americano e quello sovietico. Diversi Paesi in Europa si allinearono con i sovietici, alimentando le paure degli Stati Uniti. Dall’altro lato, gli Stati Uniti cercarono di creare solide alleanze con i Paesi dell’Europa occidentale, rafforzando i partiti di centro a sfavore di quelli di sinistra. Per esempio, in Italia, la Democrazia Cristiana ricevette diversi milioni di dollari da parte della CIA1 per le elezioni del 1948, al fine di sconfiggere il Partito Comunista. L’obiettivo era eliminare qualsiasi tipo di “minaccia rossa” e creare un blocco coeso basato sulla democrazia liberale. Non è infatti un caso che, nel 1947, il presidente americano Truman sviluppò la Dottrina Truman, la quale stabilì che «gli Stati Uniti avrebbero fornito assistenza politica, militare ed economica a tutte le nazioni democratiche minacciate da forze autoritarie interne ed esterne»: i primi aiuti arrivarono a Turchia e Grecia sperando di riuscire a contenere l’espansione sovietica in quell’area.

La paura della minaccia sovietica e comunista proveniva anche da lontano, specialmente dall’Asia orientale. Dopo una lunga guerra civile tra il Partito Comunista Cinese (PCC) e il Guomindang (il partito nazionalista cinese), il primo ottobre 1949 Mao Zedong – leader del PCC – proclamò la nascita della Repubblica Popolare Cinese. Chiang Kai-shek, leader del Guomindang e supportato dagli Stati Uniti, fu costretto a scappare e rifugiarsi nell’isola di Taiwan. Un nuovo Paese, la Cina, fu totalmente rivoluzionato dalla diffusione del comunismo. Qualche mese dopo, nell’estate del 1950, scoppiò la Guerra di Corea a seguito dell’invasione della Corea del Sud da parte di Kim Il-Sung. La divisione della penisola coreana fu stabilita a seguito della Seconda guerra mondiale, quando l’Unione Sovietica e gli Stati Uniti divisero la Corea lungo il 38° parallelo, con l’intento di riunificare il Paese e renderlo neutrale. Al fianco della Corea del Nord combatterono l’URSS e la Cina: fu Mao infatti a inviare circa 300.000 uomini per combattere al fianco di Kim. La guerra si concluse nel 1953 senza un vero trattato di pace, oltre che a un nuovo Paese alleato al blocco sovietico.

Tra la fine degli anni Quaranta e gli anni Cinquanta, negli Stati Uniti crebbe la paura del comunismo in maniera ossessiva e spropositata. Nel 1947, il presidente Truman firmò l’ordine esecutivo 9835, il quale aveva il fine di controllare i dipendenti federali e verificare la loro presunta affiliazione ad associazioni o movimenti definiti «totalitari, fascisti, comunisti, o sovversivi» o con il fine di «alterare la forma di governo degli Stati Uniti tramite mezzi incostituzionali»2. Quest’ordine esecutivo fu utilizzato dagli apparati statali per verificare la lealtà degli impiegati federali e, soprattutto, per controllare gli ambienti di sinistra.

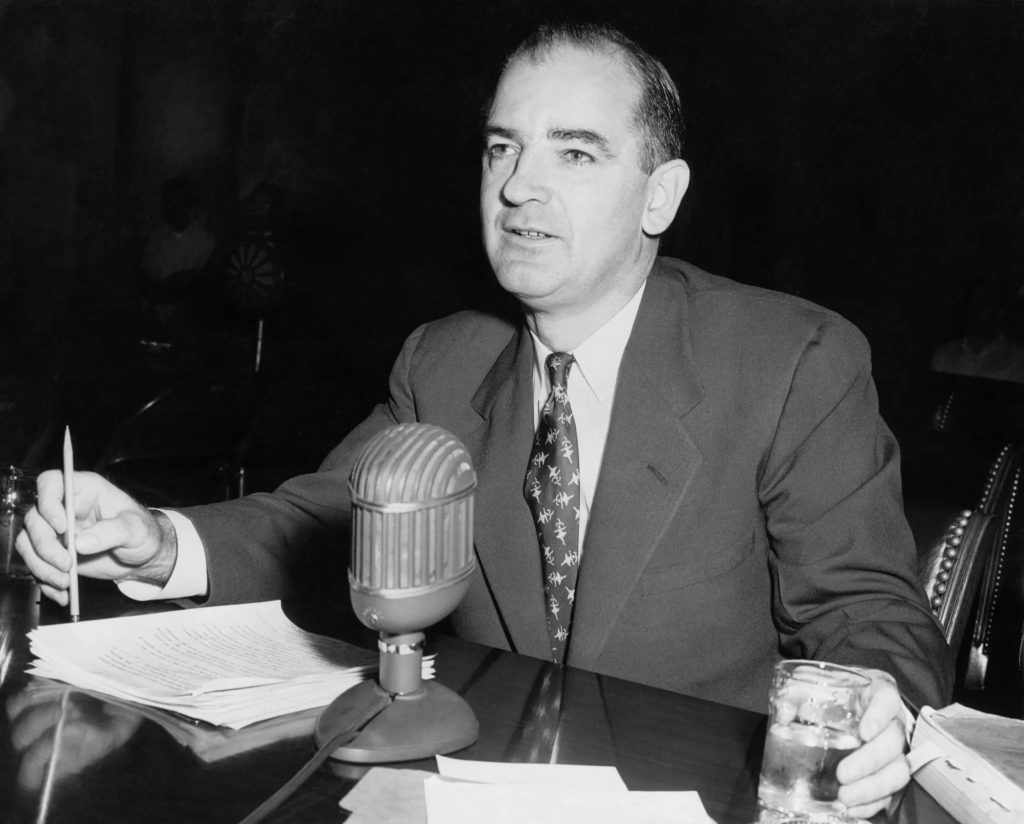

Oggi, con il termine “Maccartismo” si identifica l’isteria di massa e l’ossessione verso la sinistra americana durante questo periodo. Il termine deriva dal senatore repubblicano Joseph McCarthy, il quale, durante un discorso al Republican Women’s Club di Wheeling (Virginia Occidentale) nel 1950, dichiarò di essere in possesso di una lista di membri del Partito Comunista (CPUSA) facenti parte del Dipartimento di Stato. L’influenza di McCarthy non finì con un semplice discorso: fu rieletto alle elezioni del 1952 e gli fu concessa la presidenza del Committee on Government Operations of the State e del suo Permanent Subcommittee on Investigations3, i quali avevano come scopo investigare possibili minacce rosse all’interno dei dipartimenti governativi.

Il senatore McCarthy non fu mai in grado di creare dei veri casi giudiziari, ciononostante fu abile nello sfruttare l’isteria collettiva attraverso condanne popolari. Destarono particolare clamore i cosiddetti McCarthy Hearings, una serie di audizioni investigative trasmesse per oltre trenta giorni in televisione nel 1954. Le investigazioni si concentrarono su un possibile caso di spionaggio e infiltrazione comunista in una branca dell’esercito a Fort Monmouth (New Jersey). A causa dei suoi metodi duri e al limite del decoro – come sottolineato dall’avvocato dell’esercito Joseph Welch – l’opinione pubblica iniziò a non condividere più i metodi investigativi di McCarthy. Nello stesso anno, infatti, il Senato lo condannò per la sua condotta, definita «contraria alle tradizioni del Senato»4. Oltre al lavoro di McCarthy, anche la Commissione per le attività antiamericane (HUAC) portò avanti diverse investigazioni contro artistə e personaggi dello spettacolo considerati di sinistra e, quindi, pericolosi per lo Stato. Tra i nominativi più celebri si trovano il drammaturgo tedesco Bertolt Brecht, il regista Elia Kazan, il drammaturgo Arthur Miller e il cantautore Pete Seeger.

Il drammaturgo statunitense Arthur Miller (1915-2005) fu chiamato a testimoniare davanti all’HUAC nel 1956. Gli fu chiesto di procurare i nomi delle persone presenti a un incontro di scrittori considerati comunisti nel 1946; Miller si rifiutò di dare i nomi e fu accusato di oltraggio alla corte. In seguito, il drammaturgo riuscì a vincere il ricorso. Nel 1953, Miller scrisse The Crucible (Il crogiuolo), un dramma in quattro atti che narra del processo alle streghe di Salem, Massachussets, tra il 1692 e il 1693, come allegoria del periodo del Maccartismo. Nel dramma, i personaggi iniziano ad accusarsi l’un l’altro di stregoneria e di professare il diavolo. Tuttavia, le accuse non nascono da fatti fondati, ma da un’isteria collettiva causata dalla persecuzione e dalle regole ferree della società puritana in cui vivevano. Miller paragona la società di Salem a quella degli Stati Uniti nel 1950, dove lo spazio per l’espressione personale e le critiche verso le istituzioni veniva visto come diabolico e da eliminare con la forza. L’ossessione di McCarthy e di diversi altri politici verso chi considerato sovversivo, poiché di sinistra, portò alla censura e all’investigazione di circa 25mila casi.

L’ossessione di alcuni personaggi e politici statunitensi durante gli anni Cinquanta fu alimentata dalla paura sovietica e dall’imprevedibilità dei primi anni della Guerra Fredda. Tuttavia, i loro comportamenti provocarono un’isteria collettiva ingiustificata, la quale finì per prendere di mira non solo persone comuni, ma anche il lavoro di intellettuali e personaggi dello spettacolo.

Note

- G. Lundestad, The United States and Western Europe Since 1945: From “Empire” by Invitation to Transatlantic Drift, Oxford, Oxford Academic, 2004, p. 47. [TdA]

- White House, Ordine esecutivo 9835 (1947). https://www.trumanlibrary.gov/library/executive-orders/9835/executive-order-9835. [TdA]

- P. J. Achter, McCarthyism in “Enciclopedia Britannica”, 2025. https://www.britannica.com/event/McCarthyism. Consultato il 27 febbraio 2025.

- Ibid. [TdA]