Il 27 luglio ha segnato il settantesimo anniversario dell’armistizio di Panmunjom, il quale pose fine alla guerra di Corea iniziata nel 1950, ma non fu mai seguito da un effettivo trattato di pace. L’armistizio si firmò dopo 158 incontri e due anni di negoziati da parte delle delegazioni delle Nazioni Unite, Corea del Nord e Cina. Ciononostante, la Corea del Nord e la Corea del Sud sono ancora formalmente in guerra.

Come si è arrivati all’armistizio? Cosa delineava? E, soprattutto, che significato ha ancora nella nostra contemporaneità?

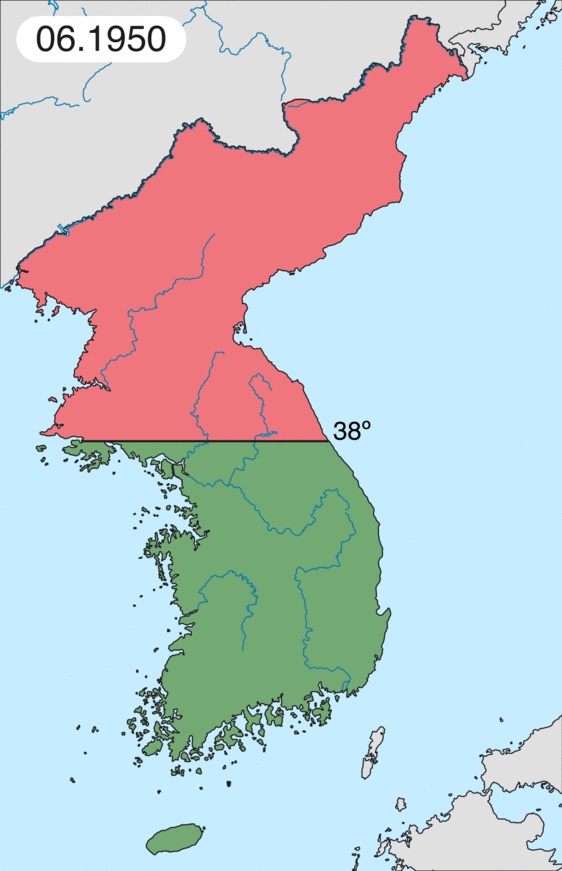

La penisola coreana ha una storia abbastanza recente, ma molto travagliata. Nel 1910 fu occupata dal Giappone e rimase sotto il suo controllo fino alla Seconda Guerra Mondiale, durante la quale fu occupata dall’URSS (a nord) e dagli USA (a sud) con l’obiettivo di “liberarla”. Dopo la guerra, gli Alleati accettarono la spartizione momentanea della penisola al 38° parallelo, in attesa delle elezioni generali, con il progetto di riunificarla e mantenerla neutrale. Nel 1947, l’ONU fissò le date per le elezioni: l’anno seguente, però, queste si tennero solamente al sud. La divisione in due Coree divenne ancora più marcata il 13 agosto 1948 con la dichiarazione della nascita della Repubblica di Corea con presidente Syngman Rhee. Neanche un mese dopo, il 9 settembre, Kim Il sung (nonno dell’attuale dittatore nordcoreano) dichiarò la nascita della Repubblica Popolare Democratica di Corea. Fin da subito, entrambe le parti si ritenevano il leader legittimo dell’intera penisola e non solamente del territorio da loro allora controllato.

Fino al 1950 i conflitti tra le due Coree rimasero localizzati e non divennero mai una guerra su larga scala. Nel 1949, Mao Zedong vinse le elezioni in Cina e Kim Il-sung si iniziò a preparare per un eventuale attacco congiunto. Il 25 giugno 1950 il leader nordcoreano diede l’ordine di invadere la Corea del Sud con l’intento di riunire la penisola: a settembre arrivarono quasi fino a Pusan, città sulla punta sud-orientale della penisola. La Cina inviò circa 300.000 soldati volontari, mentre Stalin decise di inviare solamente armi e contingenti militari. A quel punto, divenne chiaro agli occhi di tutti – soprattutto a quelli dell’allora presidente americano Harry Truman – che l’invasione aveva sancito l’inizio della prima proxy war (“guerra per procura”)1 della Guerra Fredda. Le Nazioni Unite riuscirono a concedere agli Stati Uniti l’autorizzazione per intervenire in Corea del Sud grazie all’assenza dell’URSS nel Consiglio di Sicurezza (una misura di protesta da parte di Stalin per l’assenza della Repubblica Popolare Cinese nel Consiglio). Con l’assenza di veto da parte dei sovietici, l’ONU riuscì a delegare l’intervento contro Kim Il-sung agli Stati Uniti.

Questo evento ebbe due principali conseguenze: gli Stati Uniti non entrarono in guerra in quanto tali ma sotto mandato ONU, e il non diretto intervento di Stalin a fianco di Mao segnò l’inizio della crisi sino-sovietica degli anni Sessanta.

Gli Stati Uniti decisero di inviare Douglas MacArthur, già precedente comandante supremo delle forze alleate in Giappone, come comandante delle truppe ONU. Con MacArthur, il blocco occidentale riuscì a rimandare i nordcoreani sopra il 38° parallelo e occupare gran parte della zona settentrionale della penisola. Il generale americano, però, voleva estendere la guerra verso la Cina e utilizzare la bomba atomica, proprio come avevano fatto in Giappone solamente cinque anni prima. Tuttavia, il presidente Truman sapeva molto bene che, se avesse utilizzato la bomba atomica – dato che anche l’Unione Sovietica l’aveva fatta detonare nel 1949 –, una terza guerra mondiale sarebbe molto probabilmente scoppiata. Perciò, Douglas MacArthur fu richiamato a Washington dal Presidente e sostituito.

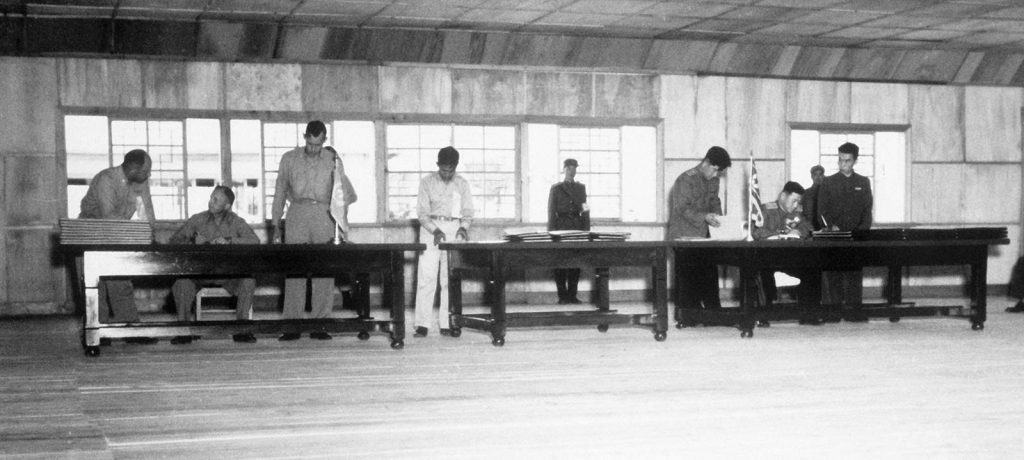

Dopo due anni di sanguinosi scontri si ristabilì la divisione del 1945: un confine lungo 248 km a pochi chilometri a nord del 38° parallelo, chiamata linea Kansas. Il 10 luglio 1951 iniziarono i negoziati a Kaesong, i quali si dimostrarono essere non solo molto lunghi e lenti, ma spesso interrotti dalla Corea del Nord, la quale riteneva che la città di Kaesong era stata bombardata dall’esercito dell’ONU. I negoziati si spostarono quindi in una sede neutrale, appunto a Panmunjom: fu allora che si istituì un’area sotto sorveglianza congiunta delle due parti.

Le trattative si bloccarono subito per due ragioni principali: i confini e i prigionieri. Sia la Cina che la Repubblica Popolare Democratica di Corea volevano mantenere la divisione al 38° parallelo come confine definitivo, mentre gli Stati Uniti (sotto la delegazione ONU) la linea Kansas, accettata solo dopo due anni. Per quanto riguarda il secondo tema di scontro, lo scambio di prigionieri risultò difficile da organizzare fin da subito, perché molti prigionieri nordcoreani (circa 150mila) volevano rimanere al sud. La situazione si riuscì a sbloccare solamente dopo la morte di Iosif Stalin, il 5 marzo 1953.

La firma dell’armistizio arrivò il 27 luglio 1953 e impegnava i due paesi ad iniziare delle vere trattative di pace entro tre mesi. Dopo ben settant’anni, queste trattative non si sono ancora tenute e i due paesi sono ancora – formalmente – in guerra. È stata inoltre istituita la Zona demilitarizzata: in teoria, si tratta di una striscia di terra a cavallo del confine nella quale gli eserciti si ritirano; in pratica, è una delle zone più militarizzate al mondo. Infatti, è piena di mine e delineata da recinzioni a filo spinato elettrificato, oltre a telecamere di sorveglianza 24 ore su 24 e guardie sempre armate. Secondo l’armistizio, sarebbero dovuti rimanere solamente 35 soldati per ogni parte, ciascuno armato solo con una pistola.

Qualche anno dopo l’armistizio, gli Stati Uniti abrogarono unilateralmente l’articolo 13d, secondo cui nuove armi potevano essere introdotte sul territorio coreano solo per rimpiazzare armi inefficienti. Nel 1956, gli USA decisero però di trasferire in Corea del Sud armi nucleari tattiche, per la precisione delle testate per i missili Honest John.

L’anno seguente, ossia nel 1954, si provò a tenere gli accordi di pace a Ginevra, ma senza alcun successo. Inoltre, la Corea del Nord si è ritirata sei volte dell’armistizio: nel 1994, 1996, 2003, 2006, 2009 e 2013. Solamente nell’aprile 2018, durante il Vertice inter-coreano, Kim Jong-un e Moon Jae-in firmarono la dichiarazione di Panmunjom per la pace, la prosperità e la riunificazione della penisola coreana: le due parti reiterarono la loro intenzione di porre fine al conflitto con un accordo di pace e di portare avanti un programma di denuclearizzazione della penisola.

È quindi abbastanza chiaro che la guerra iniziata ormai quasi settantacinque anni fa ha ancora grandissime conseguenze non solo nella penisola, ma a livello globale. In settant’anni, i due paesi (e di conseguenza i loro alleati) si sono visti come minacce esistenziali l’uno per l’altro: il mese scorso, per il settantesimo anniversario, la Corea del Nord ha invitato delegazioni di Cina e Russia ad assistere alle celebrazioni, mentre la Corea del Sud ha invitato veterani di guerra stranieri per onorare i caduti. L’immaginario collettivo occidentale (europeo e statunitense) è stato totalmente plasmato da film ispirati alla guerra del Vietnam e ciò ha avuto un enorme impatto globale sia nella cultura pop che per quanto riguarda le posizioni politiche. Spesso, tendiamo, in quanto occidentali, ad associare la divisione della Repubblica di Corea e della Repubblica Popolare Democratica di Corea solamente a un conflitto interno, a dissidi e antipatie nati dopo la Seconda Guerra Mondiale quasi per magia. È quindi doveroso svolgere un lavoro di approfondimento e capire che l’estensione di questo conflitto – come tanti altri – è stata opera soprattutto delle grandi potenze durante il secolo scorso. L’Association for Asian Studies (AAS) scrive come “il deterioramento delle relazioni sovietico-americane in Europa significava che nessuna delle due parti era disposta ad accettare qualsiasi accordo in Corea che potesse rafforzare l’avversario”.2

Non possiamo sapere cosa sarebbe successo se gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica non fossero mai intervenuti in Corea nel 1945, però possiamo sicuramente affermare che hanno giocato un ruolo fondamentale, se non decisivo, durante e dopo il conflitto. Le conseguenze di questa sete di potere tra i due blocchi sono ancora visibili oggi: basti pensare ai test sulle armi nucleari portati avanti recentemente dalla Corea del Nord, i quali comprendono missili balistici in grado di raggiungere gli Stati Uniti3.

Oltre ad interrogarci sulle nostre responsabilità in un conflitto apparentemente lontano da noi nel tempo e nello spazio, dobbiamo essere coscienti di come questo stallo di non pace tra i due paesi abbia ancora grandi conseguenze oggi. La Corea del Sud è sicuramente riuscita a crescere molto di più, soprattutto negli ultimi decenni, diventando uno dei paesi più importanti e più ricchi dell’Asia4. Poco più a nord, invece, chi vive sotto il culto di personalità di Kim Jong-un è costretto in un Paese nel quale, secondo Amnesty International e Human Rights Watch, il rispetto dei diritti umani è uno dei più bassi al mondo.

La divisione della penisola coreana è frutto del ventesimo secolo, ma le conseguenze – come abbiamo visto – sono ancora salienti nel ventunesimo e devono essere ancora nostro interesse.

di Bianca Beretta

Mi chiamo Bianca e frequento International Politics, Law and Economic all’Università degli Studi di Milano. Mi interesso in particolare di geopolitica e diritti. Nel tempo libero amo leggere, fotografare e fare canottaggio.