P come Paura

Nel 2015 è uscito il film d’animazione Inside Out. In questo lungometraggio vengono rappresentate cinque delle sei emozioni primarie – Gioia, Rabbia, Tristezza, Disgusto e Paura (manca la Sorpresa). Il film, realizzato con l’aiuto di un’équipe di psicologi e neuroscienziati, mostra in modo semplicistico cosa avviene nel nostro cervello quando ci troviamo di fronte a uno stimolo. Secondo alcuni neuroscienziati, infatti, le emozioni e l’emotività risiedono nel cervello e vengono attivate in seguito ad uno stimolo. Il tema del nostro editoriale è la paura, una delle emozioni primarie.

In Inside Out, Gioia presenta Paura come l’emozione che si occupa di tenere al sicuro la protagonista. Il personaggio viene raffigurato come scattoso, nervoso, tendente alla fuga, ha un colore violetto e si agita per qualsiasi cosa. La paura diventa, quindi, istinto alla sopravvivenza. Da un punto di vista neuro-cognitivo lo stimolo della paura scatena il movimento e l’azione: la fuga dall’evento, soggetto o oggetto considerato pericoloso è di tipo razionale; tendiamo a scappare nella direzione opposta rispetto a quella in cui si trova il pericolo.

Secondo gli studi della psicologia dello sviluppo, la paura emerge come emozione tra i 2 e i 7 mesi nei neonati. Tendenzialmente, dopo il primo anno di vita, i bambini riescono a ridurre l’espressione delle emozioni negative; tuttavia, questo non avviene per la paura. I bambini non riescono a controllare la paura e per questo sviluppano modi alternativi per esprimerla così da attirare l’attenzione di chi si prende cura di loro. Spesso la paura viene trasformata in tristezza. In età infantile si sviluppano le paure legate all’attaccamento: la paura dell’estraneo e l’ansia da separazione. La prima si esprime attraverso uno stato d’ansia di fronte a una persona sconosciuta che si avvicina, mentre la seconda si sviluppa quando un bambino viene allontanato dalla persona con cui ha sviluppato un attaccamento emotivo.

Secondo gli studi della psicologia dello sviluppo, la paura emerge come emozione tra i 2 e i 7 mesi nei neonati. Tendenzialmente, dopo il primo anno di vita, i bambini riescono a ridurre l’espressione delle emozioni negative; tuttavia, questo non avviene per la paura. I bambini non riescono a controllare la paura e per questo sviluppano modi alternativi per esprimerla così da attirare l’attenzione di chi si prende cura di loro. Spesso la paura viene trasformata in tristezza. In età infantile si sviluppano le paure legate all’attaccamento: la paura dell’estraneo e l’ansia da separazione. La prima si esprime attraverso uno stato d’ansia di fronte a una persona sconosciuta che si avvicina, mentre la seconda si sviluppa quando un bambino viene allontanato dalla persona con cui ha sviluppato un attaccamento emotivo.

Oltre allo studio dell’espressività delle emozioni primarie in età dello sviluppo, lo studioso Paul Ekman ha portato avanti un esperimento sulle espressioni facciali delle emozioni primarie negli americani e nei giapponesi adulti. L’esperimento aveva l’obiettivo di dimostrare che le emozioni primarie sono innate e non culturali, poiché i bambini le manifestano già dei primi mesi di vita. Al di là dello scopo per cui è stato realizzato l’esperimento, è interessante notare i risultati ottenuti riguardo il rapporto tra paura e sorpresa. Due gruppi di giapponesi e americani hanno dato valutazioni di intensità separate di poser (persone che mimano le espressioni facciali delle emozioni) giapponesi e caucasici che ritraevano rabbia, disgusto, paura, felicità e tristezza. L’universalità delle emozioni è data da due tipi di ricerca: in una, culture alfabetizzate e pre-alfabetizzate erano sottoposte a espressioni di un’emozione e dovevano individuare l’emozione mostrata evidenziando l’intensità di questa; in un’altra ricerca, invece, i soggetti esaminavano l’espressione in sé invece che l’intensità dell’emozione. In un esperimento precedente, due gruppi di americani e giapponesi erano stati esposti a un film che provocava stress: i giapponesi, rispetto agli americani, tendevano a nascondere le emozioni negative in presenza di altri osservatori. Le espressioni facciali dei giapponesi riguardo le emozioni, tra cui la paura, erano più attenuate.

Nello studio di Ekman, gli osservatori sono stati sottoposti a quattro tipi di soggetti: caucasici, giapponesi, maschi e femmine. Per l’esperimento è stato riprodotto un set di stimoli facciali da sottoporre al gruppo di studio. Durante l’esercizio gli stimoli delle sette emozioni erano presentati sempre in ordine alfabetico e ogni osservatore era sottoposto due volte allo stimolo. Gli osservatori dovevano dare due giudizi: uno sull’intensità dell’emozione e l’altro sull’intensità dell’espressione. I risultati dello studio hanno evidenziato che sia giapponesi che americani hanno riconosciuto l’emozione target di rabbia, disgusto, felicità e tristezza; per quanto riguarda la paura, invece, le percentuali ottenute dagli americani erano comparabili con l’emozione target, mentre quelle dei giapponesi no. Infatti, se gli americani avevano ottenuto una percentuale del 71,12%, quella dei giapponesi era molto più bassa: 30,82%. Spesso l’emozione della paura era stata confusa con quella della sorpresa. Dati questi risultati, i giudizi sull’emozione della paura sono stati sospesi per il resto dell’esperimento. Nella comprensione dell’espressione facciale della paura il contesto diventa un elemento imprescindibile affinché l’emozione sia decodificata in modo corretto.

Ekman e Friesen hanno realizzato un altro esperimento nel 1972, con uno scopo contrario rispetto al primo: soggetti di 10 culture diverse hanno dovuto dare giudizi più complessi sulle emozioni rispetto al giudizio dell’esperimento precedente. Ekman scelse culture isolate, non esposte alla penetrazione mediatica e non influenzate da altre culture. Egli mise in discussione i risultati degli esperimenti precedenti, perché l’esposizione a film di mutilazione provocavano nello spettatore solamente due emozioni: disgusto e paura. Durante l’esperimento gli osservatori americani non riuscivano a distinguere le espressioni dei soggetti della Nuova Guinea di sorpresa e paura e spesso le confondevano. Questo non avveniva per le altre emozioni primarie. Anche le popolazioni del South Fore non sono state in grado di distinguere tra sorpresa e paura. Venivano mostrate ai soggetti espressioni facciali di tre tipi: in posa, spontanee e fotografate.

Ekman e Friesen hanno realizzato un altro esperimento nel 1972, con uno scopo contrario rispetto al primo: soggetti di 10 culture diverse hanno dovuto dare giudizi più complessi sulle emozioni rispetto al giudizio dell’esperimento precedente. Ekman scelse culture isolate, non esposte alla penetrazione mediatica e non influenzate da altre culture. Egli mise in discussione i risultati degli esperimenti precedenti, perché l’esposizione a film di mutilazione provocavano nello spettatore solamente due emozioni: disgusto e paura. Durante l’esperimento gli osservatori americani non riuscivano a distinguere le espressioni dei soggetti della Nuova Guinea di sorpresa e paura e spesso le confondevano. Questo non avveniva per le altre emozioni primarie. Anche le popolazioni del South Fore non sono state in grado di distinguere tra sorpresa e paura. Venivano mostrate ai soggetti espressioni facciali di tre tipi: in posa, spontanee e fotografate.

Per tale esperimento Ekman e Friesen hanno dovuto costruire un Atlante del volto, il Facial Action Coding System (FACS), in cui sono state descritte 44 caratteristiche del cambiamento espressivo facciale rispetto alla posizione neutra. Al termine dell’esperimento le 10 culture concordavano sulle emozioni di disgusto e paura e riconoscevano come emozione secondaria della paura, la sorpresa. Successivamente, Ekman mise a confronto i risultati ottenuti dalle 10 culture analizzate con i risultati di 8 culture alfabetizzate. L’esperimento dimostra l’universalità delle espressioni facciali delle emozioni primarie.

Da un punto di vista espressivo, paura e sorpresa sono molto simili: sopracciglia sollevate e occhi sbarrati. Anche l’apertura della bocca è simile, anche se nella paura le labbra sono allungate verso l’esterno. In generale, il volto durante una situazione di paura risulta più teso ed inoltre, la paura ha una durata più lunga della sorpresa, che si manifesta solo per pochi secondi. Le espressioni facciali possono essere ambigue; infatti, le sopracciglia aggrottate possono esprimere paura, ma anche rabbia, sorpresa, concentrazione o dubbio.

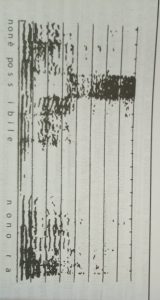

Da un punto di vista dell’intonazione, la paura ha caratteristiche specifiche in fase di encoding: quando abbiamo paura la variabilità e la gamma di F0 (frequenza) aumenta notevolmente, così come aumenta la velocità del ritmo di articolazione. Anche l’intensità della voce è molto forte. La voce è tremante e ciò si manifesta graficamente nei profili delle armoniche, che esprimono le perturbazioni di F0 e risultano irregolari. La paura si manifesta con una voce sottile, tesa e stretta, sintomo di impotenza di fronte a un pericolo. In fase di decoding la paura è l’emozione riconosciuta più facilmente dopo la rabbia.

Chiudo il mio articolo con una piccola curiosità: il gesto della mano a borsa, che in Italia esprime dubbio e perplessità, in Tunisia significa, appunto paura.

di Marta Tucci

Bibliografia

- Shaffer, David R, Kipp Katherine, Psicologia dello sviluppo. Infanzia e adolescenza, Piccin Nuova Libraria, Padova 2015

- Anolli, Luigi, Fondamenti di psicologia della comunicazione, II edizione, Il Mulino, Bologna 2012

- Ekman, Paul, Mutsumoto David American-Japanese Cultural Differences in Intensity Ratings of Facial Expressions of Emotion in Motivation and Emotion, Vol 13, No. 2, 1989Ekman, Paul, Friesen V. Wallace, Universals and Cultural Differences in the Judgments of Facial Expressions of Emotion in Journal of Personality and Social Psychology, 1987, Vol. 5 3, No. 4,712-717