Qualche tempo fa mi è capitato di andare in giro per negozi. Tra un negozio d’abbigliamento e uno di scarpe, tra la mia Tiger-dipendenza per la cancelleria e il supermercato per fare la spesa, sono passata davanti a Prenatal. Ho camminato a passo svelto, ma lento abbastanza da soffermarmi ad osservare la sua vetrina, a sbirciare il suo interno. Tinte pastello, foto, sparse tra gli angoli – abbastanza in evidenza, però, da essere notate anche dall’esterno – di neonati sorridenti e madri con le mani sulle proprie pance che le accarezzano amorevolmente e con consapevolezza (costruita), carrozzine, culle, tutine con stampe colorate, ma soprattutto frasi stampate ovunque. “Tutto per il tuo bambino”, “Sempre al tuo fianco”, “Pensàti per rispondere alle esigenze di mamme, bimbo e papà”.

La mia osservazione si era limitata a questo, ad un elenco visivo di manifestazioni che, in una frazione di secondo, era stato in grado di rendere, ai miei occhi di giovane donna, la maternità come qualcosa di desiderabile e di fondamentale per il mio futuro a lunga durata. Poi, un conseguente pensiero: “chissà come sarà essere madre? Chissà se, qualora lo diventassi, sarò una madre adeguata?”. Ho ripreso a camminare, l’effetto da assuefazione da borotalco era svanito all’istante, e ho proseguito la mia passeggiata. A notte fonda, avvolta nelle coperte di uno strano freddo di aprile, sono tornata col pensiero a quello che mi era successo il giorno stesso, ponendomi un’ulteriore domanda, molto più lucida: “ma ti pare che, a ventiquattro anni, io vada a pensare alla maternità?”. Eppure. Eppure era successo, seppur per un istante. La spiegazione di ciò non è difficile da comprendere, e non si tratta semplicemente della bravura dei grafici pubblicitari nel rendere un oggetto desiderabile, appunto come la cancelleria di Tiger. La ragione è molto più profonda, e si chiama patriarcato.

Nei tre slogan pubblicitari sopra summenzionati si nasconde un bias enorme, subdolo se vogliamo, che si aggira tra la posizione dei sostantivi e un certo uso degli aggettivi possessivi. Singolare che il primo soggetto a cui rivolga l’interesse il marchio sia la mamma, poi il bambino e per ultimo il papà. Singolare come si usi l’affettivo mamma piuttosto che madre. Curioso come si ponga un certo accento sui possessivi, “il TUO bambino”, “al TUO fianco”. Sono sottigliezze, lo so anch’io, che nascondono, e neanche troppo, una visione precisa, che non è solo di oggi, ma che affonda le proprie radici all’alba dei tempi.

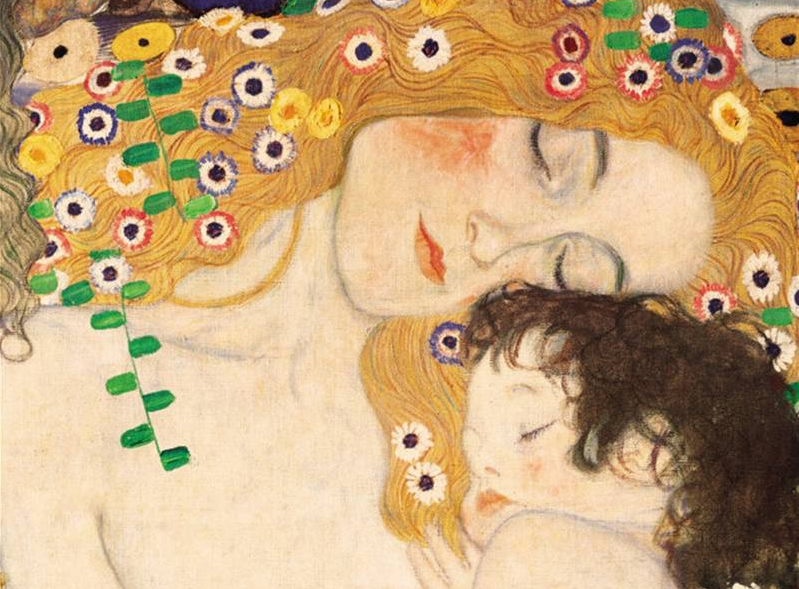

Il pensiero e la critica femminista ci mostrano, fin dagli albori delle teorizzazioni, come la maternità sia un dato di fatto della donna. Ogni cosa, dalla lingua ai prodotti della cultura, richiamano al fatto che una individua, fin dalla nascita, sarà in futuro madre. Si parla di Madre Terra e le prime Veneri preistoriche, con le loro forme copiose, erano dette Madri. Nel terzo libro della Genesi, Dio punisce Eva, che aveva trasgredito l’ordine di non mangiare la mela, dicendole “Moltiplicherò i tuoi dolori e le tue gravidanze, con dolore partorirai figli”. Opere d’arte su opere mostrano donne tenere in braccio i loro pargoli con aria virginea, ma lo sguardo assente. Per non parlare della retorica del Ventennio, che investiva le donne del compito di Madri del Paese, coinvolte, con le loro gravidanze, nel mettere al mondo futuri cittadini, maschi forti, virili e vigorosi che avrebbero contribuito alla gloria del Paese. Nel 2016, anno nel quale venne istituito il Fertility Day, la Giornata nazionale dedicata all’informazione e formazione sulla fertilità umana promossa dal Ministero della Salute, sponsorizzata tramite una terribile campagna pubblicitaria consistente in diversi poster intrisi di richiami espliciti alla fecondità come “bene comune”, e la procreazione come “servizio” per la comunità, per la nazione. Infine i nostri giorni dove, all’indomani della decisione dell’AIFA in merito alla gratuità della pillola anticoncezionale, si vede tale decisione come un “pericolo” per l’inverno demografico quanto per gli “effetti collaterali” per le possibili future mamme. Aperta parentesi: ora, a prescindere da tutto, se una donna decidere di assumere un contraccettivo di tipo orale, a meno che non sia per scopi curativi, quindi per regolare un ciclo mestruale anomalo o particolarmente doloroso o per l’acne, ecc., è soprattutto perché non vuole, almeno in quel momento, un figlio, nonché avere la possibilità di poter provvedere autonomamente alla propria sicurezza e benessere sessuale, assumendosi quindi anche, consapevolmente, questi “terribili” effetti collaterali; chiusa parentesi: d’altronde, non mi sorprendono più di tanto tali affermazioni, sapendo io la provenienza ideologica delle stesse.

La maternità, quindi, come possiamo notare da questi pochi esempi, viene vissuta a livello socio-culturale come una sorta di missione umanitaria, che la futura madre deve assumersi responsabilmente (ecco spiegato “il TUO bambino”) per il proseguimento della specie. D’altronde, fin dall’infanzia, induciamo una bambina, tramite la cultura degli stereotipi, in modo più o meno diretto, più o meno consapevole, ad assumersi, da grande, la propria responsabilità, quella di essere madre, non di diventare madre: le regaliamo le bambole, così che possa sviluppare il senso di cura; alla prima relazione seria, assistiamo a pletore di parenti chiedere alla povera malcapitata “ma allora, quando ce lo date un bel nipotino?” (mi raccomando, che sia un maschio, eh). Per mia fortuna, io personalmente non vivo la pressione familiare della maternità, eppure, a livello inconscio, percepisco comunque quella sociale. Un esempio è proprio la situazione che vi ho descritto all’inizio, una situazione inconscia e indiretta che, comunque, ha avuto, a livello psicologico, una ripercussione sulla mia visione del reale – seppur momentanea. La maternità, il diventare madre, l’essere madre, un po’ mi spaventano. Sono tre concetti diversi: la maternità è il periodo (o anche il reparto dell’ospedale), il diventare madre implica un atto volontario (come dovrebbe essere), mentre l’essere madre indica una nuova condizione, e spesso, soprattutto questi ultimi due, vengono tutti ricondotti sotto il termine maternità, che diventa quindi un termine ombrello. A spaventarmi non è tanto l’atto in sé, ovvero il diventare madre, bensì la retorica intorno al concetto di madre. Come abbiamo visto, si dà per assodato che qualunque individua abbia in sé la predisposizione naturale per la cura e la puericultura, ed è socialmente e naturalmente ovvio che quella stessa individua diventi madre, perché, di base, è già madre senza che lo sappia. Per tutto il percorso che porta alla condizione “naturale”, già dal solo concepimento, la donna è madre, deve sentirsi madre, deve già avere in sé l’istinto materno. La gravidanza deve essere descritta dalla donna come piacevole e come uno dei periodi più belli della sua vita (se non l’unico), e soprattutto deve essere sua e solo sua, frutto del suo utero e risultato di un concepimento “come natura comanda”. Il parto non deve temerlo, perché “ci sono passate tutte le donne prima di lei, da che mondo e mondo è sempre stato così per tutte”. Nel momento in cui alla donna viene messo in braccio quel nuovo individuo proveniente da lei, deve attenersi ad una serie di tratti peculiari del suo ruolo di «buona madre» (Serughetti, 2016): essere amorevole, pronta fin da subito, paziente, disponibile, sempre a disposizione del bambino, perché risulta davvero poetica quell’immagine di «quando un bambino si stringon al cuor». Capirete come questa narrazione, oltre ad essere retorica, tossica e anacronistica, porti inevitabilmente verso una e una sola direzione, descritta bene dalla saggia Alice Ceresa,

[…] Questa donna infatti, lungi dal potere rimanere tale, si trova di punto in bianco a esistere e pertanto a vivere, pensare, sentire e agire come madre; a tanto basta, come è ovvio, la sostituzione di un termine, equivalente alla trasformazione se non naturalmente di un individuo in un altro, però a quella di un individuo in una istituzione ovverosia nel nostro caso di una condizione in un ruolo. Non che la madre cessi di essere una donna: ma è evidente che la donna divenuta madre porti perlomeno grammaticalmente in questa sua nuova definizione una serie di attitudini e aggettivi della sua primiera condizione oramai estrapolati per ornare la successiva […] (Ceresa, A., Piccolo dizionario dell’inuguaglianza femminile, nottetempo edizioni, 2007)

Questa condizione è la depersonalizzazione ed è questo che temo. Ancora oggi, una donna che diventa madre lo diventa per sempre, ma non per il senso di responsabilità, ma per la perdita istantanea di identità personale in funzione dell’identità sociale del nuovo ruolo. Una donna, da quel momento, deve votarsi alla causa, (appunto, la missione di cui parlavamo prima). La gravidanza, il voler diventare madre, dovrebbe poter essere una scelta, non il risultato di un peso sociale, e si dovrebbe poter raggiungere, se si vuole e lo si sente come propria esigenza, nei tempi e nei modi che si ritiene opportuni per sé stesse.

La società è madre, sì, ma di una cultura patriarcale e giudicante, pronta a puntare il dito contro qualunque donna che non rispetti il cursus honorum della maternità virgiliare, e solo in quest’anno ne abbiamo avuto, a più riprese, la prova. Vi riporto qualche esempio.

È dello scorso gennaio la notizia di quel neonato morto al Pertini di Roma ,soffocato dal peso della mamma che, semplicemente, si era addormentata mentre lo allattava. La stessa ha dichiarato di avere chiesto più volte aiuto e sostegno al personale ospedaliero, ma di non aver mai ricevuto aiuto: «Non mi davano ascolto. Ho 29 anni ma ero stremata dalla fatica. Il travaglio era durato più di dieci ore. Un parto naturale»1. Questo episodio, per fortuna, ha portato ad aprire un’inchiesta sulla questione della violenza ostetrica, un caso di malasanità che mette in luce ciò che dicevo, ovvero la poca pazienza verso tutto ciò che va “diversamente”.

La scorsa Pasqua, una donna ha portato il bambino che aveva messo al mondo alla Culla per la vita della clinica Mangiagalli di Milano. L’episodio ha acceso un dibattito su più fronti, soprattutto dopo il post pubblicato da Ezio Greggio, un paternalistico appello dove invitava la madre di Enea (si potrebbe polemizzare già solo su questi due dati, ovvero definire quella donna madre, quando questa ha preso la decisione di lasciare quel bambino, e la diffusione del nome del bambino, che sarebbe dovuto rimanere anonimo in nome della privacy) a ripensare la propria decisione in nome del fatto che, quel bambino, e cito testuali parole, «merita una mamma vera»2. Affermazione di pessimo gusto, affermazione che fa acqua da tutte le parti e che denigra diverse scelte di vita, da quelle di chi, per ragioni sulle quali nessuno ha il diritto di intervenire, decide di non tenere un bambino, sia prima che esso nasca, sia dopo che esso sia nato, a quelle dei genitori adottivi. Caro Ezio Greggio, le dico questo: madre è un ruolo, non un patto di sangue, e prende un volto, un colore, un’anima, in chi si cura del bambino, mantenendo la propria identità di persona.

Ho paura di diventare madre, qualora deciderò di diventarlo (non so neanche cosa mangerò domani, figuriamoci se io possa sapere se desidero un figlio per il futuro), anche perché, quotidianamente, ascolto e leggo le notizie, e so perfettamente che un figlio comporta delle scelte, soprattutto quella che ti pone davanti ad una bilancia a due piatti, dove su uno ci sta la vita privata, sull’altro la carriera, il lavoro, la realizzazione personale per il raggiungimento della “stanza tutta per me”, per citare l’amica Woolf. Il giudizio sociale pesa tantissimo su questa scelta. Mettere al mondo un figlio implica problematiche non indifferenti: in primis la gravidanza, che non dà la certezza di ritrovare il mio posto di lavoro, una volta conclusa. Secondo, il doppio lavoro, quello fuori casa e quello dentro casa, di cura in tutte le sue forme. La pandemia ha messo in luce come, ancora oggi, ci sia uno squilibrio enorme nella ripartizione del lavoro domestico. In molti dei casi, purtroppo, questa scelta porta verso una sola direzione, ovvero rinunciare alla carriera per votarsi alla causa, perché, soprattutto per quello che riguarda le donne con figli in età prescolare, c’è carenza di posti negli asili nido, che sono pochi e non a carico dello Stato. Certo, per quel che mi riguarda, ho in mente e davanti ai miei occhi tanti esempi di donne che sono arrivate anche a ruoli importanti, nonostante un figlio, donne che hanno continuato a studiare, che partivano per esperienze di Erasmus, per viaggi di lavoro, e che, nel mentre, magari, allattavano o aiutavano quel bambino a fare i compiti. Donne che, in sostanza, hanno tenuto duro. Purtroppo, non è così per tutte, soprattutto se siamo ancora qui a parlarne.

La domanda che mi pongo, quindi, è una soltanto: come può, una giovane donna contemporanea, come posso essere io, le mie amiche, le mie colleghe, alla luce di ciò, in un presente incerto dove le uniche cose (purtroppo) ancora certe sono la precarietà e il patriarcato, pensare anche solo di mettere al mondo, in futuro, un essere umano?

Nota al titolo: La citazione, volutamente provocatoria, è tratta dalla nota canzone Tutte le mamme (1954) di Giorgio Consolini, conosciuta ai più nell’interpretazione di Claudio Villa; caporali, virgolette e punto interrogativo sono aggiunte mie.

1 https://tg24.sky.it/cronaca/2023/01/24/mamma-bimbo-morto-ospedale

Marta Urriani

Mi chiamo Marta Urriani, classe ’98, e studio Lettere Moderne all’Università La Sapienza di Roma. Ho una folta chioma di capelli ricci, tanto che tutti mi chiamano Mafalda, come la bambina dei fumetti di Quino, con la quale ho molto in comune (e non solo i capelli). Cercando di sopravvivere alla vita universitaria, con il caffè di giorno e la camomilla di sera, leggo e scrivo. Mi interesso soprattutto di letteratura italiana e temi femministi.