La vergogna si insegna: padri e educatori

Attenzione: in questo articolo sono presenti spoiler dei film L'attimo fuggente e Spring AwakeningTrigger warning: in questo articolo si parlerà di suicidio.

Se hai bisogno di sostegno, puoi trovarlo contattando il numero 02 2327 2327, tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 24.

“If I ever have children I will let them grow up like the weeds in our flower garden. Nobody worries about them and they grow so high and thick-while the roses in the beds grow poorer and poorer every summer.”

― Frank Wedekind, Spring Awakening: A Tragedy of Childhood

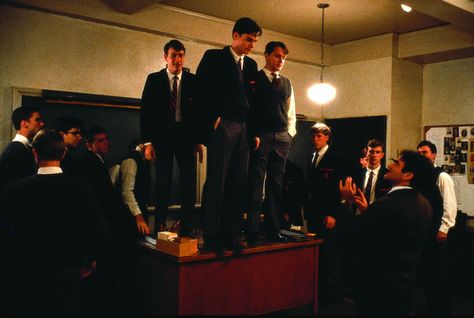

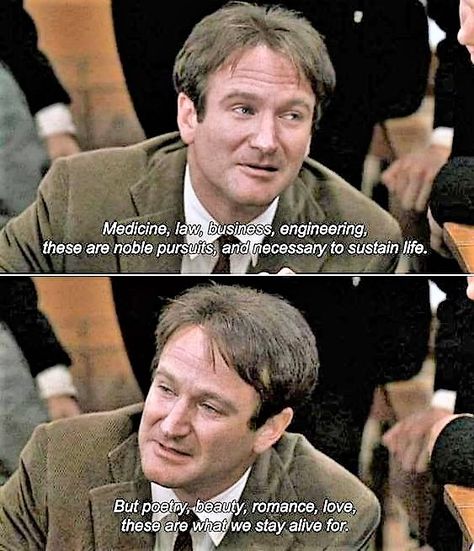

Penso che tutti noi conosciamo il film L’attimo fuggente: anche chi non l’ha mai visto (al che incito tutti i lettori a rimediare al più presto) conosce a grandi linee le citazioni più famose, come il conosciutissimo “carpe diem”, e sorride pensando alle confortevoli espressioni del beneamato Robin Williams, che interpreta il professore di letteratura John Keating.

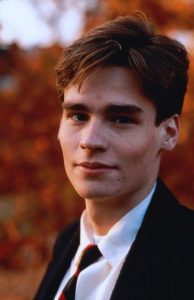

Uno dei temi affrontati è il suicidio, per la precisione del protagonista Neil Perry (Robert Sean Leonard). Per quanto solitamente sia un gesto inspiegabile, chi conosce meglio la storia potrà attribuire parte della colpa al padre, Tom Perry, per aver tarpato le ali al figlio quando si era trattato di supportare la sua passione per il teatro. Tuttavia, questa volta voglio concentrarmi proprio su di lui e su un’altra drammatica vicenda con cui il film condivide il finale, ovvero il musical e opera teatrale Spring Awakening, “Il risveglio di primavera”, dove ritroviamo un padre in parte responsabile della perdita del figlio suicida. Sia nel film che nel musical, la morte di uno dei protagonisti costituisce il climax della vicenda, che perde tensione e si sgonfia, portandoci al finale delle rispettive storie. Eppure, nelle due trame non entriamo mai in maniera profonda nella psiche paterna, pertanto non abbiamo la possibilità di osservare una reazione non filtrata da altri punti di vista. I veri protagonisti sono i ragazzi, in particolare gli amici del defunto, quindi l’impressione che otteniamo del personaggio del padre è giustamente influenzata dal forte legame che intercorre fra loro.

Partiamo da un parallelismo tra i due protagonisti della nostra storia.

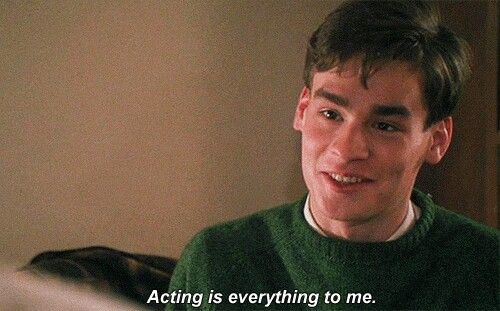

Ne L’attimo fuggente, Neil Perry frequenta il collegio maschile del padre, ma, nonostante la pressione accademica da parte di quest’ultimo, inizia a ricercare la sua indipendenza. Nel suo gruppo di amici, la “setta dei poeti estinti” (da cui il titolo originale, Dead poets society), egli ne è il leader intraprendente e speranzoso. Il signor Perry nutre alte aspettative per il suo pargolo, sperando che diventi dottore. Neil però non si riconosce nel desiderio di suo padre: egli inizia ad interessarsi alla poesia e al teatro, materie che si allontanano dai rigidi dettami dell’insegnamento scolastico tradizionale. Infatti, riceverà dal professor Keating grande supporto morale e il primo assaggio di libertà e nuove emozioni dentro il collegio. Purtroppo, il signor Perry non ne vuole sapere di teatro o recitazione, per cui, quando Neil partecipa di nascosto (andando contro il divieto paterno) allo spettacolo del collegio, Sogno di una notte di mezza estate, crede che il successo riscosso gli farà cambiare idea, ma non è così. Dopo aver scoperto il figlio appena uscito da teatro, gli comunica l’intenzione di iscriverlo ad un’accademia militare e Neil, disperato, si suicida la notte stessa con la pistola del padre.

Ne L’attimo fuggente, Neil Perry frequenta il collegio maschile del padre, ma, nonostante la pressione accademica da parte di quest’ultimo, inizia a ricercare la sua indipendenza. Nel suo gruppo di amici, la “setta dei poeti estinti” (da cui il titolo originale, Dead poets society), egli ne è il leader intraprendente e speranzoso. Il signor Perry nutre alte aspettative per il suo pargolo, sperando che diventi dottore. Neil però non si riconosce nel desiderio di suo padre: egli inizia ad interessarsi alla poesia e al teatro, materie che si allontanano dai rigidi dettami dell’insegnamento scolastico tradizionale. Infatti, riceverà dal professor Keating grande supporto morale e il primo assaggio di libertà e nuove emozioni dentro il collegio. Purtroppo, il signor Perry non ne vuole sapere di teatro o recitazione, per cui, quando Neil partecipa di nascosto (andando contro il divieto paterno) allo spettacolo del collegio, Sogno di una notte di mezza estate, crede che il successo riscosso gli farà cambiare idea, ma non è così. Dopo aver scoperto il figlio appena uscito da teatro, gli comunica l’intenzione di iscriverlo ad un’accademia militare e Neil, disperato, si suicida la notte stessa con la pistola del padre.

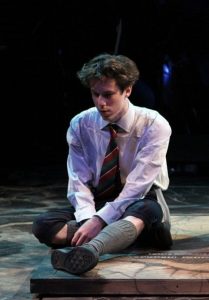

La vicenda analoga è quella di Moritz Stiefel in Spring Awakening. Moritz è un giovane sensibile ed emotivo, spesso vittima di rimproveri da parte dei suoi insegnanti che lo considerano svogliato. Un giorno, egli descrive al suo amico Melchior un sogno che gli impedisce di dormire la notte e quest’ultimo si rende conto che Moritz, in realtà, sta avendo dei sogni di natura erotica. Per chiarirgli le idee e calmarlo, l’amico cerca di spiegargli che è normale per i ragazzi sognare questo genere di cose alla loro età, tuttavia Moritz non si sente a suo agio a parlare di sesso di persona con qualcuno, probabilmente dovuto anche alla mancanza di una vera e propria educazione sessuale a scuola, uno dei temi portanti di Spring Awakening, per cui chiede all’amico di scrivergli un tema sull’argomento, completo di disegni. Una volta letto, però, si lamenta con lui che le nuove conoscenze a riguardo hanno reso i suoi sogni più vividi e insopportabili: Melchior prova a calmarlo, ma Moritz rifugge il confronto e scappa per il nervosismo. Come se non bastasse, riceve la notizia di essere stato bocciato e, quando lo comunica a suo padre, egli reagisce con rabbia, picchiandolo con la cinghia. Il ragazzo, disperato, scrive alla madre di Melchior, la sua unica amica adulta, chiedendole soldi per andare in America a cercare fortuna. Ricevendo un gentile ma fermo rifiuto, Moritz, cacciato di casa dal padre, vaga per la città con una pistola in tasca. Sente di aver perso tutto e, convinto di non avere più nessuno a cui rivolgersi, si spara.

In entrambe le storie, l’opinione generale, rappresentata dal corpo docente, solleva i due rispettivi padri dalle loro colpe, quando, invece, purtroppo, è innegabile il loro contributo a queste tristi vicende. Sarà anche complice il fatto che noi, dal pubblico, osserviamo la trama dal punto di vista di Neil e Moritz, quindi raramente (se non mai) abbiamo uno spiraglio sul conflitto interiore dei signori Perry e Stiefel.

Inoltre, nella conclusione del film, il professor Keating viene accusato di aver obbligato Neil ad andare contro il padre e, di conseguenza, di averlo incitato ad uccidersi per il fallimento; i membri della setta dei poeti estinti vengono scoperti e costretti a firmare un documento in cui dichiarano che gli insegnamenti del professore hanno indirettamente provocato il suicidio di Neil. Charlie, il suo migliore amico, è l’unico a rifiutarsi di firmare il documento, pertanto viene espulso, mentre Keating viene trasferito e la cattedra di Lettere viene affidata provvisoriamente al preside.

In maniera simile, nel musical, Melchior condanna il signor Stiefel per essere stato così crudele con suo figlio costretto a suicidarsi. Ritornati a scuola, il preside e gli insegnanti pensano sia meglio sviare l’attenzione dalla morte di Moritz, che è stata una conseguenza diretta delle loro azioni: cercando tra gli effetti personali del ragazzo, trovano il tema sul sesso che Melchior gli aveva scritto, per cui lo incolpano per la morte dell’amico.

Come si giunge a una simile fine? Nell’infanzia, il rapporto padre-figlio è di tipo imitativo, ovvero il figlio tenta di assumere l’atteggiamento paterno nella totale fiducia. Questo rapporto, però, cambia con l’età adolescenziale: il teenager contesta le regole imposte dall’adulto, mettendo in dubbio la sua autorità. In questa fase, soprattutto nel figlio maschio, si osserva un notevole distacco dal padre, poiché il primo vuole diventare lui stesso “un uomo” e sa che, per farlo, deve contestare l’esempio che il secondo gli ha sempre posto, sfidandolo.

Roland C. Warren, membro della National Fatherhood Initiative Americana, ha approfondito questo rapporto sull’Huffington Post. Warren, infatti, sostiene che i padri devono dimostrare giorno dopo giorno l’importanza dei figli ai loro occhi, esplicitando che essi hanno più valore di tutto ciò che è materiale nelle loro vite. È naturale che il rapporto cambi con la crescita, ma è necessario che sia il genitore a lavorare più duro per mantenere una relazione sana tra i due, perché per ogni figlio arriva il momento di questionare l’autorità genitoriale: fa parte del processo di sviluppo dell’individualità. Quando si raggiunge questa fase, può essere un’opportunità per affrontare insieme una crisi e stringere ulteriormente il rapporto.

Tuttavia, non abbiamo ancora considerato una figura altrettanto fondamentale nello svolgimento delle due vicende: l’insegnante. Nel caso del prof. Keating, egli è una figura incoraggiante, contrapposta, invece, a quella impositiva di Tom Perry; al contrario, per Moritz è il corpo docente che contribuisce al suo tracollo. Per approfondire il diverso contributo di questi insegnanti ai due protagonisti, vorrei menzionare lo psicologo e psicoterapeuta Gabriele Terziani e il suo saggio Padre e insegnante: la funzione educativa e il concetto di identificazione1. Egli afferma che un educatore è chiamato in un certo modo ad essere anche padre, attraverso una funzione detta “paterna”, una dinamica psichica indipendente dal contesto storico, geografico e culturale. Tale funzione è suddivisibile in una funzione antinostalgica, ovvero “porsi come oggetto terzo alternativo al rapporto con la madre”2, e una che definirei limitativa, ovvero porre dei confini che promuovano la maturazione e l’individuazione del sè.

Il punto di partenza, però, rimane sempre il genitore maschile, che “si pone, infatti, come modello di identificazione per il figlio maschio […] fungendo da trampolino verso l’esterno“2. Attraverso questo processo, il figlio si confronta con l’estraneo da sé e acquisisce la capacità di confronto con l’altro, fondamentale per lo sviluppo cognitivo. Passando all’età adolescenziale, i giovani diventano i soggetti sociali più esposti e più sensibili ai cambiamenti in atto nella struttura famigliare3 e alle situazioni di disagio rinvenibili anche in ambiente scolastico. Proprio in questo momento, è cruciale la funzione limitativa: se eserciata correttamente, aiuterà il figlio e l’allievo a contrastare le pulsioni aggressive che, altrimenti, lo ostacolerebbero nel raggiungimento dei suoi obiettivi. Questo, però, non significa arrivare ad un livello di repressione tale che il ragazzo percepisca i suoi desideri come proibiti da parte dei genitori.

“L’assenza di limiti può precipitare l’adolescente in una parodia degli atteggiamenti adulti, nel far finta, nel simulare, e allora corre il rischio di confrontarsi con un sentimento di falsità, di vuoto interno, e con la drammatica ignoranza, da parte dell’ambiente, della sua realtà profonda”. 4

Dunque, il processo di insegnamento deve considerare tutto questo per poter formare una persona serena e in collaborazione con il padre.

“[…] insegnare non si riduce ad una mera trasmissione di saperi, ma ad una formazione globale della persona”.5

Gli insegnanti entrano nelle nostre vite e ci seguono quasi al pari di un genitore, perciò, in quanto tali, devono farsi carico di simili funzioni, che siano genitoriali o educative. Keating può rientrare in questa categoria: il suo atteggiamento, decisamente paterno verso tutti i suoi studenti e in maniera particolare verso Neil, mira quasi a sostituire l’approvazione paterna quando, ad esempio, sostiene vivamente la passione per il teatro del ragazzo. Al contrario, Moritz non ha mai ricevuto alcun supporto nello studio e nemmeno gli strumenti o la conoscenza adatti all’esplorazione di se stesso, perciò ha introiettato le inquietudini dei suoi genitori e la severità, spesso gratuita, dei suoi insegnanti, prendendo coscienza della sua tragica situazione in maniera brutale.

Eppure, nonostante le sostanziali differenze tra i due giovani, si arriva allo stesso esito. Perchè? Si potrebbe additare la personalità dei singoli: “[…] il fatto che la personalità, il mondo interno, ciò che costituisce la persona si formi e organizzi attraverso identificazioni. Le identificazioni originano da un’introiezione delle qualità e degli aspetti delle persone significative per il bambino, inizialmente dei propri genitori, e in seguito di tutte le figure importanti nella sua vita e quindi anche i suoi insegnanti.” 6. Quindi, se il padre o gli insegnanti non si costituiscono come validi modelli, il figlio ne uscirà comunque formato, qualunque siano le qualità o difetti che erediterà. Il mio vuole essere un monito, più che un rimprovero. Non sono qui per giudicare chi sta ancora attraversando il trauma della perdita di un figlio o per criticare il difficilissimo lavoro di genitori e insegnanti. Siate John Keating per i vostri Neil o i vostri Moritz. Vi lascio con una citazione di Freud che Terziani stesso ha inserito in Padre e insegnante:

“L’emozione che provavo incontrando i miei vecchi professori del ginnasio mi induce a fare una prima ammissione: è difficile stabilire che cosa ci importasse di più, se avessimo più interesse per le scienze che ci venivano insegnate o per la persona dei nostri insegnanti. In ogni caso questi ultimi erano oggetto per tutti noi di un interesse sotterraneo continuo, e per molti la via delle scienze passava necessariamente per le persone dei professori […]. Questi uomini, che pure non furono tutti dei padri, diventarono per noi i sostituti del padre”. 7

Note

- Dal periodico International Journal of Psychoanalysis and Education, 2010 vol. II n°1 (pubblicato su www.psychoedu.org)

- Nucara G. (2010). Mancanza, perdita e ricerca del padre. Riflessioni psicoanalitiche sulla funzione paterna, in F. Pergola (2010a).

- Casoni Arturo, Laio ripensato da Edipo. Il romanzo paterno in adolescenza, Roma Edup, 2010b

- Jeammet Philippe, Psicopatologia dell’adolescenza, Roma Borla, 1999

- TERZIANI, Gabriele. Padre e insegnante: la funzione educativa e il concetto di identificazione. International Journal of Psychoanalysis and Education, [S.l.], v. 2, n. 1, p. 22, giu. 2010

- Ibidem.

- Freud S. (1914). Psicologia del ginnasiale, in OSF (1886-1938), Vol. VII, Torino Boringhieri, 1989.

p. 8 →

← p. 6