Daddy issues tra Euphoria e Lacan

Il mese scorso si è conclusa la seconda stagione di Euphoria, serie televisiva trasmessa da HBO, creata e scritta da Sam Levinson. Già dalle prime puntate, uscite nel 2019, il programma aveva attirato un enorme interesse, fino ad arrivare al traguardo di seconda serie più vista su HBO dopo Il Trono di Spade.

Euphoria ci parla direttamente, affrontando le tematiche più disparate: droghe, sesso, relazioni familiari e amorose (per tutti gli orientamenti sessuali), violente e non. Tutto ciò attraverso un’estetica che riesce a essere tanto delicata quanto forte, raccontando i personaggi nelle loro sfumature più profonde e scabrose, senza mai arrivare a giudicarli.

Forse non tutti noi siamo riusciti a immedesimarci nella situazione della protagonista Rue, che soffre di tossicodipendenza fin da quando aveva 14 anni, arrivando più volte durante la serie al limite dell’overdose, oppure in quella di Fezco, migliore amico e spacciatore di Rue, coinvolto in traffici che lo portano a dover uccidere.

Le dinamiche che si instaurano tra i vari personaggi, invece, sono quelle che chiunque potrebbe vivere o aver vissuto.

È stata la descrizione dei rapporti familiari, in particolare, a farmi pensare che la serie sia un vero capolavoro. Le dinamiche problematiche che si instaurano a livello della famiglia si riflettono inevitabilmente sui comportamenti dei personaggi e sul loro modo di vivere la realtà al di fuori dei confini ristretti della casa. A partire da Rue, che, costretta ad affrontare la morte prematura del padre con un uso pesantissimo di droghe (ciò che in psicologia viene chiamato coping mechanism), continua a ricadere nella dipendenza nonostante i disperati tentativi della madre di farla uscire da questa malattia.

Anche Cassie e la sorella Lexi, migliore amica di Rue, si trovano ad affrontare l’assenza di un padre tossicodipendente. Il bisogno di attenzioni di Cassie da parte del padre rimane disatteso e lei riflette questa mancanza cercando continuamente di attirare su di sé lo sguardo degli uomini che la circondano, una dipendenza tossica dalla validazione maschile. Mentre la sorella Lexi non può che guardarla da lontano, con quello che a prima impressione sembra essere uno sguardo invidioso ma che si rivela alla fine riflessivo e attento, capace di trasformare in arte, esorcizzandolo, il profondo disagio della vita quotidiana.

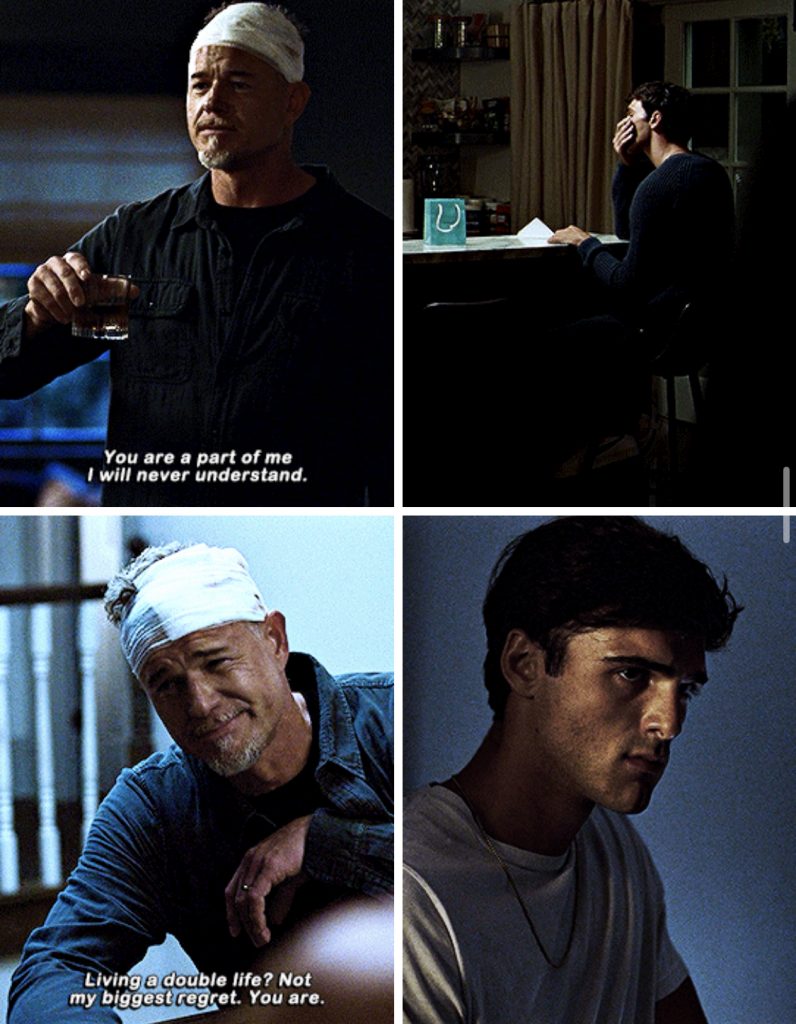

Il personaggio più problematico e intrigante della serie, su cui si concentra per la maggior parte la seconda stagione, è però quello di Nate. Meraviglioso di aspetto (confesso di aver pianto di fronte alla sua bellezza guardando le ultime puntate) e dal carattere controverso e profondamente disturbato, incarna a meraviglia l’ideale di “bello e dannato”. Levinson ci rivela presto i motivi della sua determinazione nell’ottenere un fisico statuario, che lo porta ad allenarsi ai limiti dell’ossessione, o della sua relazione tossica con Maddy, che lui arriva quasi a strangolare dopo un litigio nella prima stagione e a minacciare di morte puntandole una pistola nella seconda.

Da bambino, Nate scopre una collezione di video porno del padre Cal, il quale prova piacere nel filmarsi mentre ha rapporti con altri uomini, spesso ragazzi più giovani. Nonostante questa perversione, Cal ha cresciuto Nate nell’ideale dell’uomo, bianco, etero: un pater familias che non si deve far mettere i piedi in testa da nessuno ma deve continuamente allenarsi per riuscire ad essere sempre il migliore. Una mascolinità tossica che si rivolge contro tutta la famiglia, la quale si disgrega poco a poco rivelando tutte le sue contraddizioni: nell’ultima puntata, Nate arriva addirittura a confessare a Cal del suo sogno ricorrente di essere lui stesso oggetto della dominazione sessuale del padre, sovrapponendosi agli amanti che ha visto nella collezione di video.

Euphoria ci mostra emblematicamente come sia venuto meno l’ideale del padre come ci è stato trasmesso dalla cultura patriarcale e la conseguente evaporazione della famiglia tradizionale.

In merito a questo discorso, si è espresso Massimo Recalcati nel suo saggio Cosa resta del padre? La paternità nell’epoca ipermoderna (stampato per la prima volta nel 2011). Nella prefazione al saggio, l’autore scrive:

“È questa la versione del padre del patriarcato. Ebbene, come sappiamo, questo padre è evaporato. Ma questo padre – il padre dello “sguardo severo” della tradizione patriarcale – esaurisce l’essere del padre in quanto tale? Il suo tramonto non ci conduce invece a cogliere, proprio nel tempo della sua fine, della sua estinzione, il vero statuto del padre e della sua funzione? Il padre che resta al tramonto del padre del patriarcato è il padre del dono della parola piuttosto che del suo sequestro, è il simbolo di una Legge che non si realizza tanto nella proibizione e nell’interdizione, ma che sa aprire la vita alla forza del desiderio; è quella figura che sa generare un rispetto che non passa dal timore ma che si genera dalla testimonianza.”1

Recalcati è uno psicoanalista che prende come riferimento essenziale il pensiero di Jacques Lacan, anch’egli psicoanalista, psichiatra e filosofo francese, fondamentale nei primi decenni del ‘900 e per tutto il pensiero al lui successivo. È proprio Lacan il primo ad aver parlato di “evaporazione del padre” in merito ai due concetti di Legge e Desiderio: perché ci sia facoltà di desiderare, è necessario che vi sia Legge, nel momento in cui viene a mancare il legame produttivo tra Legge e Desiderio, si parla di evaporazione della figura paterna.

Per capire tutto ciò, bisogna fare un passo indietro fino agli inizi della psicoanalisi, al pensiero freudiano e alla sua definizione del complesso edipico, ovvero dell’idea che il bambino, legato intrinsecamente alla madre, desidera di unirsi a lei e di uccidere il padre, così come avviene nella tragedia greca al personaggio di Edipo. È compito del padre imporre il divieto a questo godimento: affinché il bambino arrivi un desiderio proprio, che non sia più quello legato alla madre, è necessaria la Legge del padre.

Recalcati scrive, poche pagine dopo “Il desiderio senza Legge tende alla dissipazione, all’eccitazione senza sponde, alla dispersione sregolata del godimento pulsionale. Quando il desiderio si sgancia dalla Legge, precipita verso una deriva mortifera, diviene godimento dissipativo, schiacciato sul soddisfacimento immediato privo della mediazione del fantasma inconscio.”

Non sembra forse di leggere quanto accade a Nate? Il padre ha imposto una propria Legge che risulta vana nel momento in cui il figlio scopre i video, i quali gli mostrano un’immagine insopportabile del padre, portando il suo desiderio a divenire sregolato e dissipativo. Tutto ciò si riflette palesemente nella violenza con cui vive la relazione con Maddy e poi quella con Cassie. Nate non è più in grado di vivere un desiderio sano per l’insufficienza della figura paterna: è il divorzio definitivo tra desiderio e Legge.

Note

- M. Recalcati, “Cosa resta del padre? La paternità nell’epoca ipermoderna”, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2017, p. IX

p. 6 →

← p. 4