Il titolo di questo articolo si riferisce ad un testo del 1979 di Sandra Gilbert e Susan Gubar, due scrittrici e critiche letterarie americane. Partendo dal personaggio letterario della “pazza nella soffitta” per eccellenza, la creola selvaggia ed isolata Bertha Mason, appartenente al celebre Jane Eyre di Charlotte Bronte, le autrici sviluppano una riflessione riguardante le scrittrici appartenenti all’epoca vittoriana, portando alla luce le loro difficoltà nel creare un personaggio femminile che potesse andare oltre i limiti concessi dello stereotipo di donna angelicata o, all’opposto, squilibrata, della quale Bertha è un esempio.

In Jane Eyre, Bertha Mason non è altro che il doppio della protagonista: una ragazza piena di risorse, pragmatica e risoluta, impossibilitata a dare spazio alla sua natura impulsiva ed istintiva (incarnata da Bertha), e quindi costretta a guardarla da lontano con timore e diffidenza, ad aver paura di poter diventare pazza quanto lei nel dare spazio alla sua vera natura. Ma Bertha non è pazza, e ce lo dimostra una scrittrice britannica di origini caraibiche, Jean Rhys, che nel 1966 pubblica il romanzo postcoloniale Wide Sargasso Sea, prequel di Jane Eyre stesso. Questo romanzo rivela il retroscena del rapporto tra Bertha Mason (il cui vero nome, nel libro, è Antoinette Cosway) ed il marito, narrando l’infelicità di una relazione opprimente per Antoinette, che non possiede neanche più il suo nome originale, diventando Bertha; etichettata come pazza, prima di essere trasportata definitivamente dalla Giamaica all’Inghilterra, facendo emergere anche il tema dell’oppressione razziale e della deportazione.

Eppure, le difficoltà affrontate dalle donne scrittrici (e non solo) non terminano nell’epoca vittoriana, e ce lo dice Virginia Woolf, che nel saggio Professions For Women (1931) racconta di aver dovuto uccidere un certo “fantasma” che le impediva di scrivere, ponendosi tra l’autrice ed il foglio sul quale avrebbe dovuto trascrivere le sue recensioni. Era il cosiddetto “angelo del focolare”, l’incarnazione della condizione femminile dell’epoca, in cui le donne, pudiche e pronte a sacrificarsi per il bene del nucleo famigliare, non potevano scrivere apertamente ciò che pensavano. Citando direttamente dal saggio: “Sii comprensiva; sii tenera; lusinga (…) Non far mai capire che sai pensare con la tua testa. E soprattutto, sii pudica”. Alla fine, Woolf riesce a strangolare questo fantasma, e definisce quest’atto come “parte del mestiere di scrittrice”.

Ma forse un modo per liberarsi dagli stereotipi femminili, letterari e non, esiste, ed è costruendo personaggi come Donna-Cane, che compare in Sexing the Cherry, romanzo del 1989 di Jeanette Winterson. Donna-Cane non ha nome, è definita da due attributi: la femminilità e la sua professione, allenare cani per combattimenti. Questo romanzo è intricato e complesso, costantemente in bilico tra realtà ed immaginazione, favole e vita reale. Tra questi estremi si sviluppa quindi la storia di Donna-Cane e del figlio adottivo Jordan, due personaggi che ribaltano le associazioni stereotipiche femminili e maschili, delineando due personalità originali ed indimenticabili.

Donna-Cane è grottesca, enorme, puzzolente, si autodefinisce un cumulo di sterco, non ha un compagno né una compagna perché lei stessa racconta di essere “troppo enorme per l’amore”, e prosegue aggiungendo: “Nessuno, né maschio né femmina s’è mai azzardato a farmi una dichiarazione. Hanno paura di scalare le montagne”. È una donna invincibile, che riesce ad abbattere qualsiasi ostacolo grazie alla sua forma fisica gigantesca. La sua forza risiede anche nel non possedere un corpo desiderabile, che la rende immune al “male gaze” ed indipendente.

Jordan è esattamente il contrario: evanescente e sempre mentalmente altrove, mette in discussione l’eroismo spesso attribuito agli uomini e collegato alla vittoria di grandi battaglie, ad una forma fisica ben piantata e possente. Jordan non sente di appartenere allo stesso mondo della madre, si sente minuscolo in confronto a lei, volatile. Non è un eroe convenzionale, ma sogna di diventare un esploratore come il suo eroe personale, Tradescant, che lo farà appassionare ai viaggi perlustrativi e alle meraviglie inesplorate e sconosciute del mondo.

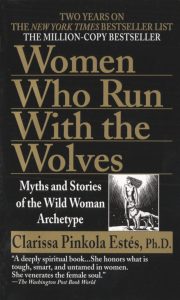

In conclusione, non si può evitare di citare Clarissa Pinkola Estés, analista di scuola junghiana, che nel 1992 pubblica Women Who Run With the Wolves, un libro che ha come obiettivo la riscoperta della natura istintuale, intraprendente e selvaggia delle donne, legittimando ancora una volta personaggi come Bertha Mason. Estés fa un discorso molto affine al pensiero di Virginia Woolf: le donne non hanno abbastanza spazio e tempo per riscoprire la loro vera natura, perché sono state messe a tacere dagli stereotipi di genere e dalle insicurezze. È a questo punto che giunge in aiuto la figura del lupo, che viene associata ad una donna sana, quindi “robusta, piena di energia, di grande forza vitale, (…) inventiva, leale, errante”. L’autrice descrive la situazione attuale in cui si trovano le donne: etichettate come prive d’ispirazione o vivacità quando rimangono silenziose, ma anche falsamente accusate di essere voraci o aggressive quando si affidano ai loro istinti. Come fare per liberarsi del peso di questi luoghi comuni opprimenti? Attraverso la narrazione di storie e di miti legati all’archetipo della donna selvaggia, che possano indirizzare verso la riscoperta di quella creatività ed iniziativa femminile, sacrificate per la paura di non essere conformi alla società. Ci si può quindi affidare ai lupi, premurosi, liberi, leali e coraggiosi per farsi strada nel mondo e reclamare lo spazio necessario per crescere in infinite direzioni diverse.

Arrivati a questo punto si può quindi tirare un leggero sospiro di sollievo: a partire dalla scrittura femminile vittoriana, passando per quella modernista, post-coloniale e post-moderna, l’ingarbugliato percorso di liberazione dagli stereotipi di genere si rivela essere fieramente in marcia. Il cammino è ancora piuttosto lungo e faticoso, ma di una cosa si può essere certi: non sarà mai possibile frenarlo.

di Clara Femia

Mi chiamo Clara Femia, sono nata nel 2002 e studio Scienze Umanistiche per la Comunicazione all’Università Statale di Milano. Scrivo sempre ma non lascio leggere spesso, solo quando sento l’urgenza dirompente di trasmettere un’emozione. Nel tempo libero dormo male, trinco latte e caffè e mi struggo d’amore per Holden Caulfield.