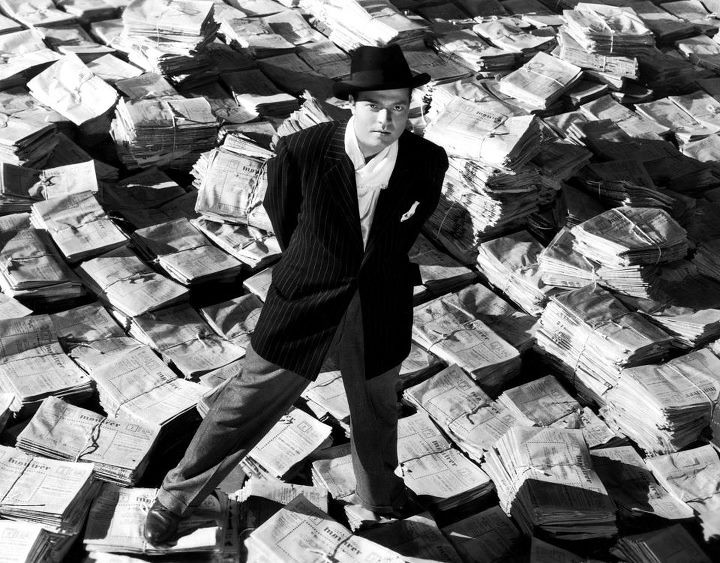

È il primo maggio 1941 e, dal cinema RKO Palace di Broadway, a New York, escono, alquanto confusi, i primi spettatori di Quarto Potere (Citizen Kane), film co-scritto, diretto, interpretato e prodotto dall’enfant prodige sulla bocca di tutti, il ventiseienne Orson Welles.

Già attore e regista teatrale, Welles si era guadagnato un contratto con una delle maggiori case di produzione cinematografica di allora, la RKO, quando, pochi anni prima, era riuscito a mandare nel panico gli americani, facendo loro credere ad un attacco alieno, mentre interpretava La guerra dei mondi di H.G. Wells alla radio. Non soltanto la RKO aveva insistito moltissimo per ingaggiarlo, ma aveva anche messo a sua disposizione delle condizioni che mai nessun altro (e soprattutto mai nessuno di così giovane) aveva ottenuto o riuscirà ad ottenere in seguito. Welles ebbe totale libertà nella scelta del soggetto da girare, degli interpreti e anche delle scelte registiche. È importante tenere presente come, nella cosiddetta Hollywood “classica”, ovvero il periodo tra gli anni ’30 e gli anni ’50, il pilastro della produzione cinematografica fosse l’integrazione verticale, cioè il totale controllo degli studios sull’intero processo di realizzazione e distribuzione, e i registi fossero visti come poco più che mestieranti al servizio completo del produttore.

Welles approda ad Hollywood nel 1939 con la sua compagnia teatrale, il Mercury Theatre, che insisterà per coinvolgere nei suoi film. Dopo due progetti naufragati, entra in contatto con lo sceneggiatore Herman J. Mankiewitz, che gli propone la sceneggiatura del futuro Citizen Kane, originariamente intitolata American, a cui meditava da una decina d’anni.

A differenza di quanto sostengono il celebre articolo in due parti Raising Kane, pubblicato sul The New Yorker nel 1971 da Pauline Kael, e l’ultimo film di David Fincher, Mank, l’apporto di Welles alla sceneggiatura è evidente nelle somiglianze biografiche tra la sua infanzia e quella del suo protagonista e nel rapporto che Kane ha con la madre, che sembra riflettere, a quanto emerge dalle interviste, alcune delle esperienze che il piccolo Orson ha vissuto in prima persona.

L’altro nodo gordiano su cui si è concentrata gran parte della critica è la questione di chi abbia ispirato il protagonista del film, Charles Foster Kane, quel personaggio, descritto da Welles stesso come «prismatico», attorno al quale ruota tutta la vicenda.

Sicuramente, ci sono punti in comune con il reale magnate dell’editoria William Randolph Hearst III. Lo stesso era convinto che il film parlasse di lui, tanto che cercò di ostacolarne l’uscita con una crociata portata avanti sui propri giornali. La seconda moglie di Kane, la cantante lirica Susan Alexander (interpretata da Dorothy Comingore), ricorda effettivamente l’attrice Marion Davies, amante di Hearst – e pare che «Rosebud», in italiano «Rosabella», la parola-enigma che dà il la alla trama, fosse un soprannome che il tycoon dava nell’intimità a una certa parte del corpo di Marion. Anche Xanadu, l’enorme casa-palazzo «non ancora compiuta e già in decadenza» di Kane, si ispira sicuramente al Castello Hearst.

Sarebbe però errato vedere in Quarto potere una biografia non autorizzata del solo Hearst: Welles stesso dichiarò di essersi ispirato anche ad altri, come l’eccentrico produttore Howard Hughes o Jules Brulatour, proprietario della Kodak a cavallo tra XIX e XX secolo.

In ogni caso, è innegabile che Charles Foster Kane sia anche (forse soprattutto) Orson Welles. L’attore dà una delle sue migliori prove in Quarto potere e la sua ubiquità nelle fasi della realizzazione del film ben si sposa con la personalità magnetica del personaggio.

“Ma perché vedere un film che ha ottant’anni?”, vi chiederete. La risposta è semplice: non solo Quarto potere è una pietra miliare del cinema (grazie alla creatività tecnica di Welles e del direttore della fotografia Gregg Toland), ma è, ancora oggi, un film ricco di temi, tra cui due, a mio parere, incredibilmente rilevanti: l’inaffidabilità dei mezzi di informazione e l’impossibilità di conoscere nel profondo una persona.

Riguardo al primo nucleo focale, non è difficile capire come mai risulti moderno, in un’epoca in cui i titoli sensazionalistici su avvenimenti tutt’altro che accertati si sprecano: «Signor Carter, se il titolo è grande, la notizia diventa subito importante», dice Kane al suo direttore editoriale. William Randolph Hearst ha sostanzialmente inventato le fake news per vendere più giornali e la sua controparte cinematografica non è da meno. Quasi un secolo dopo, ogni giorno ci troviamo davanti delle bufale, non solo sui social, ma a volte anche su quotidiani o telegiornali rispettabili: basti pensare alle “prove” a sostegno delle tesi negazioniste del coronavirus, terrapiattiste, oppositrici del 5G, eccetera.

È innegabile che il fenomeno si stia radicando e diventi sempre più pericoloso, tanto che su internet sono nati vari siti dediti a smontare le bufale, grandi e piccole, e addirittura il Ministero della Salute ha dovuto inserire una sezione nel suo sito in cui smentisce quelle più clamorose sul virus e sui vaccini.

Il secondo leitmotif che ho citato è indubbiamente di matrice più esistenziale, ma è anche la questione principale del film: quanto possiamo davvero conoscere una persona?

Chi è Kane? Che cosa pensava, provava questa figura polarizzante, capace di pronunciare discorsi in favore dei proletari e di stringere la mano ai dittatori europei? Di giurare di portare ai lettori del suo giornale solo la verità e di «creare la guerra» sulla carta stampata? Di essere amato e odiato, di essere definito “comunista” da alcuni e “fascista” da altri, di mostrarsi come santo martire e come peccatore dantesco?

Queste le domande che il giornalista Thompson (incarnato da William Alland) si pone all’inizio del film e a cui cerca di rispondere interrogando le persone che sono state vicine a Kane in vita. Ognuna dà una risposta frammentaria, soggettiva. Lo stesso Kane dice la propria: «Io sono un americano», afferma in un’intervista del “cinegiornale” all’inizio del film, e in uno dei flashback che puntellano la pellicola aggiunge: «Se non fossi stato molto ricco, forse sarei potuto diventare un grand’uomo […] Credo di essermela cavata, data la situazione».

Nessuno, però, riesce a svelare cosa sia «Rosebud», l’ultima parola pronunciata dal magnate prima di morire. Il direttore del cinegiornale per cui lavora Thompson è convinto che questa sia la chiave per comprendere fino in fondo chi sia stato Kane, ma, in una delle battute finali, è proprio il giornalista a dichiarare: «Non basta una parola sola per spiegare la vita di un uomo. No, secondo me “Rosabella” non è che un pezzo del rompicapo. Un pezzo che manca.»

Welles e Mankiewitz, con questa frase, ci ricordano che non ci possiamo mai limitare ad una sola visione del mondo e delle persone che lo abitano. Dobbiamo sempre cercare di cogliere le sfumature di ogni situazione, vedere i lati del “prisma”. Alla fine, Kane è solo Kane. Un uomo, un cittadino come tutti, con luci ed ombre, e non è possibile sintetizzarlo in una parola, costringerlo dentro una sola nostra impressione.

In una società che tende a vedere le cose sempre più in bianco e nero, mi pare adatto che sia un film in bianco e nero a ricordarci un insegnamento che rischia di andare perduto.

Potete trovare Quarto Potere su Prime Video (incluso nell’abbonamento), nella vostra biblioteca di fiducia,

su Google Play Film, Film su Youtube e CHILI (a 9.99€) o nei negozi dedicati.

di Valentina Oger

Nata a Bologna nel lontano 2002, ha girato l’Italia (e, per dieci mesi, la Corea del Sud) prima di approdare al DAMS dell’Università di Torino. La sua ossessione principale è il cinema (per farla apparire basta dire davanti allo specchio “Martin Scorsese” otto volte e mezzo), ma è abbastanza eclettica: le sue ultime celebrity crushes includono Magnus Carlsen, Farinata degli Uberti e Paul McCartney nel ’66. Ha due gatte e molti dubbi.