Nebulat ergo cogito

Nel novembre del silenzio e della quiete foglie, secche, vagan per gli orti santi; in gocce di nebbia placano la sete.

Ben ritrovatə. Qualche giorno fa mi sono svegliata nuovamente pensando a come il tempo, spesso, sia un soffio, soprattutto quando, in 24 ore, si hanno mille impegni. È curioso come la filosofia virgiliana del tempus fugit mi accompagni costantemente ogni volta che torno a filosofeggiare in questo almanacco. A pensarci bene sono già tre mesi che ci teniamo compagnia. Diciamocelo, la frenesia e i gozzovigliamenti su cui abbiamo riflettuto il mese scorso ci hanno rasserenato e fatto riassaporare odori e atmosfere delle tanto amate fiere di paese, che segnavano inevitabilmente il passaggio da un mese ad un altro, tra una stagione e l’altra, ma soprattutto un momento di condivisione, diverso dalla cena in pizzeria o dalla semplice passeggiata in centro. Ci auguriamo, un giorno, di poter tornare, in sicurezza e tranquillità, «[…]l’animo a rallegrar», come direbbe Carducci, e a perderci (sempre responsabilmente) «tra il ribollir dei tini» e quei fumi di vino che fanno parte dell’immaginario collettivo delle scuole elementari. Ma ora… torniamo veramente a noi, perché siamo entrati nell’«estate, fredda, dei morti», e credo che definizione migliore di questa Pascoli non potesse darla.

Se è vero che ogni mese ha un’anima, quella di novembre è un’atmosfera fredda, quieta e al contempo inquieta (continuate a leggere e capirete meglio questo ossimoro), silente e raccolta. È un mese ripiegato su sé stesso, con poco da dire ma tanto da pensare. Tralasciando Carducci e la sua San Martino che tutti, più o meno, ricordiamo a memoria dalla scuola, a novembre è decisamente Pascoli a laurearsi poeta del mese. Dei poeti della nostra tradizione lirica è forse quello che meglio condensa, nei suoi versi, le atmosfere fredde e al contempo ambigue di questo mese che saluta l’autunno per avviarsi all’inverno. Se ci soffermiamo attentamente su Novembre, originariamente intitolata anch’essa San Martino, come omaggio al lavoro di Carducci, suo maestro, capiamo subito dove si trovi l’ambiguità. Novembre è infatti, per Pascoli, una sorta di illusione, soprattutto nei suoi primi giorni, dove

Gemmea l’aria, il sole così chiaro che tu ricerchi gli albicocchi in fiore, e del prunalbo l’odorino amaro senti nel cuore...

Con un’attitudine quasi impressionista, Pascoli ci fa sognare per qualche minuto ancora il bel tempo, l’aria limpida, gli alberi in fiore e gli odori annessi. Ma ecco che così, all’improvviso, le parole stesse rompono questa idilliaca illusione, riportandoci alla cruda realtà:

Ma secco è il pruno, e le stecchite piante 5 di nere trame segnano il sereno, e vuoto il cielo, e cavo al piè sonante sembra il terreno.1

Alberi spogli, “stecchiti”, tempi bui che squarciano il cielo limpido della primavera, e soprattutto il terreno, vuoto e reboante ad ogni passo, a causa dell’assenza dei fiori. Il quadro perfetto di un inverno incipiente. Nella poetica di Pascoli i suoni giocano un ruolo fondamentale, e qui il suono che ricorre è il silenzio, un silenzio che sa di vento, unico elemento in grado di far pervenire alle nostre orecchie «di foglie un cader fragile» (v. 11). È singolare, a mio parere, come il silenzio, che sembra imporsi solo nell’ultima strofa, in realtà sia un sentimento che accompagna l’atmosfera di tutto il componimento. Una natura silenziosa porta con sé un’idea di raccoglimento, e il raccoglimento, a novembre, richiama alla mente la commemorazione dei defunti del due, una ricorrenza che ci coinvolge tutti, a prescindere dal credo. Per quanto questa ultima affermazione possa far pensare che io voglia dedicarmi ad un bel discorso sul tema della morte, vi stupirò. Torniamo sempre a lui, a Guccini che, cantando di novembre, racconta che ad accompagnare le lacrime negli orti santi, e quindi i defunti, c’è un’entità che da sempre, in tutte le rappresentazioni artistiche, dalla letteratura al cinema al teatro, genera inquietudine: la nebbia. E della nebbia vi parlerò.

Ho sempre amato la nebbia. Qui dalle mie parti non è un fenomeno molto diffuso. Le giornate che si aprono con un banco di nebbia sono davvero sporadiche, e forse Eco aveva ragione quando diceva che «non si può amare la nebbia se non si è nati nella nebbia»2. Eppure… ha sempre generato in me un certo qual fascino, un po’ per quel grado di indeterminatezza che porta con sé, e anche perché, come dicevo poco fa, qui la nebbia non si vede spesso, e quando arriva lascia sempre delle sensazioni particolari, addosso, difficili da descrivere. È come se fosse passata un’ombra e non avessi avuto il tempo di fermarla, magari per scambiarci quattro chiacchiere. Qualche detto antico diceva che la nebbia porta sempre con sé il sereno, ma finchè non si dirada abbastanza non se ne ha la certezza. Umberto Eco, più di altri critici letterari, ha avuto un rapporto particolare con la nebbia, tanto che nel 2009, in collaborazione con una mia vecchia conoscenza, Remo Ceserani, uno dei più importanti critici letterari che l’Italia abbia avuto (molti di noi che studiano materie umanistiche avranno sicuramente studiato sui suoi manuali), hanno intrapreso un lavoro di ricerca ambizioso, nato proprio dal reciproco interesse per questo fenomeno atmosferico. Ed è così che è nata Nebbia, un’antologia letterario-filosofica, inserita ne I Millenni di Einaudi, che cerca di raggruppare pagine di letteratura, italiana e non, dove la nebbia ha un ruolo preponderante. Da semplice citazione a vero e proprio argomento di riflessione, la nebbia ha sempre fatto parte dell’immaginario degli scrittori e delle scrittrici, in primis perché risulta essere il pretesto perfetto per filosofeggiare su quella indeterminatezza di cui parlavo in precedenza (e che affascina anche me). Ad esempio, come vedremo più avanti, la nebbia può diventare un perfetto interlocutore da rimproverare, in quanto, come le dice Pascoli, « Nascondi le cose lontane/ che vogliono ch’ami e che vada!»3. In seconda istanza perché, ovviamente, la nebbia riconduce subito a tutto il simbolismo legato alla sfera del del mistero, dell’oscuro, del celato. Già Lucrezio, nel III libro del De Rerum Natura, opera che si proponeva di spiegare anche fenomeni scientifici, usava la nebbia come metro di paragone con la mente, affermando che i componenti fondanti di entrambe erano delle particelle minuscole, fatte di acqua nella nebbia, sottilissime e di altra sostanza nella mente, e molto più mobili di quelle della nebbia (Lucr., De rerum, III, 425-30). Dante invece vede nella nebbia «’l vapor che l’aere stipa» (Inf, XXXI, 36), qualcosa che, diradandosi man mano, porta via il nascosto e instilla nell’animo la paura per ciò che appare; nel caso del Sommo, che si trova nel XXXI dell’Inferno, i giganti che si trovano alla bocca del pozzo che immette nel IX Cerchio.

Spostandoci oltreoceano, un altro avvistamento della nebbia lo abbiamo tra le parole delicate, ma al contempo prorompenti, di Emily Dickinson, che in una lettera inviata ai suoi cugini riferisce loro della sua malattia. In chiusura vi accenna nominandola come «memory’s fog»4, la nebbia della memoria, che trovo un’immagine forte per parlare della morte imminente, e che richiama l’atmosfera decadente di Nebbia di Pascoli. Ultimo ma non ultimo, la nebbia è quasi un personaggio nei molti lavori che l’esperienza resistenziale ha prodotto, ad esempio ne L’Agnese va a morire di Renato Viganò (di cui ho già avuto il piacere di parlare per l’Editoriale del 25 aprile), o l’ultimo capolavoro di Fenoglio, Una questione privata (1963). In Fenoglio, la nebbia si fa quasi antropomorfa e, rifacendosi ad una tendenza romantica, con la Natura empatica che tutto vede e tutto sente, sembra rispecchiare più e più volte l’umore di Milton, il partigiano protagonista impegnato nella risoluzione di un conflitto interiore, appunto “privato”, ovvero la passione tormentata per una ragazza, Fulvia. La microstoria di Milton è fumosa, proprio come la nebbia, e finisce per essere una piccola goccia d’acqua nella Macrostoria, quella con l’iniziale maiuscola, quella che ci racconta della lotta partigiana contro l’invasore, il fascismo:

C’era la nebbia, – rispose Milton, – e la nebbia non gli ha lasciato fare né una cosa né l’altra. Non gli ha lasciato il tempo nemmeno di capire […] Nella nebbia […] non poté dimostrarsi né un uomo né nient’altro. Solamente un corpo.5

Questa idea di confusione, della e nella nebbia, è ben resa nella versione cinematografica dei fratelli Taviani (2017), che ne accentuano il carattere personificato, soprattutto nei molti primi piani sui fitti boschi delle Langhe letteralmente sommersi dai banchi di nebbia, da cui all’improvviso spuntano proprio i vari partigiani, conferendo al tutto un sapore realistico e continuativo con quello che Fenoglio aveva vissuto in primis sulla sua pelle.

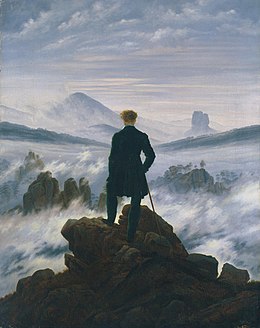

Per parlarvi di Nebbia, ora, chiudete gli occhi e immaginate un uomo, di spalle e ben abbigliato, che volge lo sguardo lontano, cercando di focalizzare l’attenzione su quello che vede, o meglio su quello che gli è permesso vedere, degli speroni rocciosi, pochi, e delle montagne distanti, poche anch’esse. La nebbia gli preclude la scoperta, e interloquendo con lei, l’uomo le sussurra poche e semplici parole «Nascondi le cose lontane». Lo scenario che con molta modestia ho provato a raccontare è l’opera che non solo è classificata ormai come il manifesto del Romanticismo, ma è anche l’immagine che giunge lampante alla mente se si pensa alla nebbia, ovvero il Viandante sul mare di nebbia (1818) di Caspar Friedrich.

Nebbia di Pascoli è, in sostanza, un dialogo sottotono con la nebbia, che poco si distanzia dalle atmosfere del quadro di Friedrich e che, come un cerchio, ci riporta all’inizio di questo nostro nebuloso discorso. Ho notato come tra i primi due versi della strofa dedicata a novembre di Guccini ci sia un parallelismo lampante con alcuni versi del componimento di Pascoli.

Questi sono quelli di Guccini:

Cala Novembre e le inquietanti nebbie gravi coprono gli orti Lungo i giardini consacrati al pianto si festeggiano i morti […]6

E questi sono quelli di Pascoli, che presentano, se vogliamo vederlo, uno schema chiasmatico rispetto ai versi del cantautore:

Nascondi le cose lontane, nascondi ciò che è morto! Che io veda soltanto la siepe dell’orto […] (vv. 5-7) Nascondi le cose lontane: le cose che son ebbre di pianto![…] (vv. 9-10)7

Voglio chiudere l’almanacco di questo mese ricordando due donne e un uomo, visto che di nebbia che cela e svela abbiamo parlato. Lo scorso 3 novembre una grande divina della nostra commedia, Monica Vitti, ha soffiato ben novanta candeline sulla sua torta. Grande attrice e mattatrice, come sentivo dire lo scorso sabato a Veronica Pivetti a “Le parole” su Rai 3, è stata un esempio per tutte le attrici di oggi, tanto nella lacrima quanto nella risata. E guarda caso la sua anima di mattatrice è legata anche a Proietti, che come solo i grandi sanno fare, ha rivoluzionato davvero il teatro e il modo di fare spettacolo, e ha lasciato un vuoto non solo nel cuore di chi ha avuto l’occasione di lavorare con lui o anche solo di conoscerlo, ma anche in quelli delle persone comuni, in quanto ognuno di noi qualcosa ha imparato, da Proietti, per la propria vita. Ultima ma non ultima, per chiudere davvero l’almanacco e darvi l’appuntamento al prossimo mese, il primo del mese oltre che Ognissanti ricordiamo lei, la più nota delle poetesse della nostra tradizione, Alda Merini, e anche lei ha prestato le sue parole alla narrazione della nebbia. Vi lascio integralmente i suoi versi:

Soffice ovatta colorata di vento scendi lenta quando l’orologio segna le ore dell’alba. Con i tuoi fantasmi di nuvole perse ti diverti a disegnare sui muri avanzi di baci fuggiti ai cuscini della notte.8

…parlo tanto, non mi dire,

tra versi e canzoni,

tra emozioni e riflessioni;

al prossimo mese, tutto da sentire.

Bibliografia

- vv. 1-8, Pascoli, G., Novembre, in Guglielmino, S., Guida al Novecento, Principato Editore, Milano, 1998.

- Eco, U., Perché amo la nebbia che ci protegge dal mondo, su Repubblica, anno MMIX, articolo del 25/11 in https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2009/11/25/perche-amo-la-nebbia-che-ci-protegge.html

- Pascoli, G., Nebbia, da I canti di Castelvecchio, Zanichelli, Bologna, 1907; rimando qui al testo completo: https://it.wikisource.org/wiki/Canti_di_Castelvecchio/Canti_di_Castelvecchio/Nebbia

- Non esistendo un’edizione cartacea dell’epistolario di Emily Dickinson, rimando qui al link di un’ottima raccolta online pressoché completa dei frammenti e delle poesie della poetessa americana a noi pervenuti: https://www.emilydickinson.it/l0901-0930.html#notal0907

- Fenoglio, B., Una questione privata, Einaudi, Torino, 1963, p.171.

- Francesco Guccini, Canzone dei dodici mesi, 1972

- Ivi, nota 3, sempre in Pascoli, Nebbia.

- Merini, A., Nebbia, da Folle, folle, folle di amore per te, Salani Editore, Milano, 2018