Un dialogo tra arte, verità e immaginazione; le contraddizioni sotto il costume dell’uccello supereroe di Iñárritu.

Tra tutte le dinamiche riconducibili al comportamento di uno spettatore dinanzi a una pellicola cinematografica, la cosiddetta “sospensione dell’incredulità” rappresenta, senz’altro, una delle più determinanti; la capacità di distinguere le vicende rappresentate da quelle che caratterizzano la nostra realtà, quella “esterna”, è un presupposto fondamentale per qualsiasi soggetto che decida di approcciarsi al cinema. Questo tipo di meccanismo mentale apre però le porte a un secondo atteggiamento, che ci porta a voler ricostruire una realtà solida da indagare ed esplorare; perso l’appiglio al mondo reale, non ci resta che proiettare tutte le nostre aspettative, le nostre sensazioni e i nostri pensieri all’interno del mondo al di là dello schermo. Ed ecco realizzarsi il paradosso: una volta immersi in questo universo parallelo, tutto pare essere “più vero del vero” (a patto che il film sia in grado di mantenere tale presa sulla nostra psiche), fin quasi a farci illudere della non esistenza di un’altra realtà.

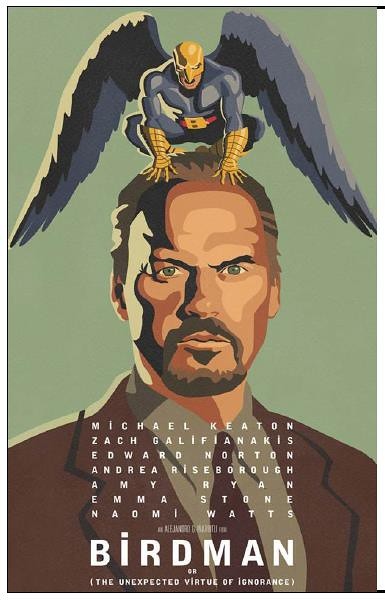

E’ con questo tipo di consapevolezza che occorre avvicinarsi ad un’opera come Birdman, film del 2014 diretto da Alejandro González Iñárritu. Dai primissimi fotogrammi allo spettatore sarà infatti richiesta una capacità non indifferente di sapersi abbandonare alle astruse e complesse logiche della narrazione, deviando totalmente da qualsiasi tipo di concezione razionale dell’esistenza.

Dopo una citazione di Raymond Carver (autore della pièce teatrale a cui Riggan, il protagonista, sta lavorando) appaiono infatti, in successione, le immagini di una spiaggia, costellata da meduse, e un asteroide in caduta libera; il tutto è accompagnato da un solenne crescendo musicale, che termina con l’apparizione dello stesso Riggan, mostrato seduto a gambe incrociate nel vuoto. E’ già in questa primissima scena che viene messo in chiaro un elemento cardine della narrazione: nello sconfinato teatro in cui i personaggi si muovono, non c’è spazio per i concetti tradizionali di verità e finzione.

Le vicende ruotano, infatti, attorno alla messa in scena di uno spettacolo teatrale ideato da un ex attore di cinecomics (Riggan, appunto, interpretato da uno straordinario Michael Keaton), alle prese, oltre che con un comprimario particolarmente intrattabile, Mike (magistralmente reso da Edward Norton), anche con una delle maggiori figure della critica teatrale. Ad aggiungersi alle spinose questioni con cui l’attore deve confrontarsi sono poi i problemi personali e familiari (la ex moglie Sylvia e la figlia Sam sono rispettivamente interpretate da Naomi Watts ed Emma Stone) e il complicato rapporto con Birdman, enigmatica figura di un supereroe alato, appartenente al passato hollywoodiano di Riggan.

Proprio la figura dell’uomo-uccello può essere utile per comprendere la profonda contraddizione che esiste non solo tra le logiche del reale e quelle della finzione cinematografica, ma anche all’interno degli stessi eventi della narrazione, a tratti caratterizzati da un carattere di assurdità; oltre alla già citata “sospensione” iniziale, a più riprese Riggan dimostra di possedere poteri soprannaturali. Probabilmente appartenuti al supereroe dei fumetti, questi poteri gli permettono di muovere oggetti e spegnere apparecchi elettronici con la sola forza del pensiero, o almeno così siamo portati a credere dal regista: con un’impeccabile gestione della macchina, infatti, abbandona il protagonista solo per brevi spezzoni, portandoci a credere alla sua versione dei fatti, nonostante le apparenti smentite che Iñárritu stesso ci suggerisce tramite varie scelte di regia. Ad esempio, decidendo di far entrare in scena Jake, l’aiutante di Riggan (interpretato da Zach Galifianakis), solo dopo la distruzione del camerino, demolito dall’attore con l’aiuto delle sue capacità “sovrumane”. Tale sovrapposizione tra l’uomo e il personaggio immaginario risulta, dunque, interessante per segnalarci la presenza di due livelli di lettura difficilmente riconciliabili, sebbene la pellicola faccia del suo meglio per convincerci ad abbandonare la razionalità e – con una buona dose di follia – ad andare oltre al semplice binomio “vero-falso”.

La divergenza è ribadita – se non ampliata – da un secondo elemento fondante della vicenda della compagnia teatrale, ovvero l’eterna coesistenza di una verità “reale” e di una “teatrale”. In un’infinita compenetrazione di piani, assistiamo dunque alla presenza, all’interno di una finzione cinematografica, di una seconda finzione, riguardante però non solo gli spazi del teatro (all’interno del quale la gran parte delle scene è ambientata) e che anzi è estesa fino a comprendere l’intera esperienza di vita degli attori. Il palco è, dunque, un ulteriore restringimento di tale contesto e non se ne distacca mai completamente. Questa continuità di ruolo di attore, nella vita vissuta dei singoli e nei loro rapporti interpersonali, è ben esemplificata dal personaggio di Mike, che in un frangente arriva ad ammettere di fingere in ogni circostanza, tranne che sul palco. Superficialmente banale, questa affermazione permette di intuire una filosofia che permea l’intera pellicola e che denota un riconoscimento, da parte del regista (e poi da parte dei personaggi, che progrediscono in una crescita solo apparentemente nascosta), di un velo di finzione che ricopre l’intera realtà, delineando ognuno come un eterno e riconoscibile personaggio nascosto dietro una maschera (impossibile che non ritorni alla mente la trattazione pirandelliana). Quel che è perfettamente riconoscibile, poi, è il momento in cui ognuno dei personaggi abbandona definitivamente il proprio metaforico ruolo: spiccano gli esempi di Mike, che si ritrova nudo – prima fisicamente e poi emotivamente – di fronte a Sam, e di Riggan, che si apre nei confronti di Sylvia e libera definitivamente la verità abbandonando (in parte) i precedenti tormenti che caratterizzano l’ultima parte della vicenda.

Oltre che per gli stravolgimenti narrativi, l’ultima frazione della trama è probabilmente la più significativa in relazione al rapporto che viene a crearsi tra il reale e l’immaginario. Dopo essersi ubriacato e successivamente risvegliato su un marciapiede infatti Riggan pare cambiare completamente il proprio atteggiamento e il suo rapporto con la realtà circostante, che in questa ultima parte è invasa da elementi paradossali molto significativi, a partire dal senzatetto che recita versi del Macbeth fino ad arrivare alla comparsa di un uccello meccanico che scatena il caos in città. Emblematica è anche la materializzazione di Birdman, che ora appare mentre cammina al fianco dell’attore prima del suo iconico volo verso il teatro, probabilmente frutto della fantasia e dell’influenza dell’alcool. Ciò che è interessante notare, in questo caso, è come le persone reagiscano alla paradossale planata, come se fosse reale, determinando non tanto una piena realtà del gesto, quanto forse l’ennesimo esempio di una finzione teatrale che coinvolge anche lo spazio e il tempo che vanno oltre quelli del palco o della semplice immaginazione (un po’ come succede a Ben Stiller ne I sogni segreti di Walter Mitty). E’ forse con l’arte che si può e si deve ricongiungere quella scissione che separa il vero dall’immaginario.

Il valore artistico è, infatti, ciò che pare prendere il sopravvento in modo incontrovertibile nella progressione verso il finale, dando un senso a quello che ha tutta l’aria di essere un “doppio suicidio” del protagonista, non a caso messo in scena prima sulle tavole del palco e poi in un ospedale, in quel mondo esterno che ormai è una semplice “scena aggiunta”, in cui a cambiare sono solo i fondali. Concludendo la sua vicenda con l’enigmatico ultimo volo dalla finestra della stanza in cui è ricoverato dopo essersi (inconsapevolmente?) sparato un colpo di pistola al naso durante la prima, Riggan non solo pare sfuggire a una tradizionale conclusione della vicenda – lasciando la porta aperta a qualsiasi interpretazione – ma è anche capace, con la potenza dell’arte del recitare, di unire e ricucire quello squarcio apertosi nella mente dello spettatore dopo la visione della sua “seduta volante”. Chiudendo la narrazione della pellicola senza darle un chiaro termine, Iñárritu riesce – in modo geniale – a unire in una sola figura non solo il piano umano e quello artistico: Birdman, infatti, non è solo sintesi delle due nature del protagonista, ma diviene simbolo di una realtà sfaccettata e molteplice, che riassume in sé quel doppio valore di “verità reale” e “verità artistica”, annullando qualsiasi contraddizione.

Non si tratta dunque di una sterile lotta che oppone il vero e il falso, dato che l’arte (intesa in ogni sua forma) riesce a superare le distinzioni razionali e creare una coesistenza che amplifica e risignifica la compresenza del fatto materiale e della rielaborazione personale, intesa non come semplice finzione e costruzione ma come compartecipazione dell’elemento oggettivo e di quello soggettivo. Se non basta il teatro sarà dunque il fuoco della pistola, reale o metaforico (a seconda di come la si voglia intendere), a scioccare lo spettatore e a costringerlo, inevitabilmente, a ritornare sui suoi passi, per tentare di comprendere ciò che davvero il film intende comunicare; non tanto la presenza di una enigmatica verità, nascosta ed innegabile, quanto un sottile ma importante suggerimento: è nella mente che risiede l’origine della nostra verità, ed è nelle nostre mani che si gioca la possibilità di creare una nuova realtà.