Riflessioni dalla mostra “Sunshine State” di Steve McQueen ad Hangar Bicocca

Il dialogo tra cinema e arti visive rappresenta nel panorama estetico e culturale del XXI secolo una questione fondante dell’elaborazione artistica della nostra epoca. In un mondo in cui la cinematografia è ormai divenuta parte integrante del patrimonio culturale popolare, è facile ignorare il rapporto – eppure così evidente – che lega un film a un’opera d’arte figurativa. Catturati dalla narrazione e spesso inconsci della fondamentale importanza che l’immagine assume non solo come simulacro e rappresentazione del reale, ma anche come elemento di creazione, finiamo per dimenticare il reale significato di ciò che vediamo proiettato sul grande schermo. La componente visiva finisce dunque per essere relegata a un ruolo secondario, che la abbassa a semplice “accompagnamento” al racconto di una storia che pare monopolizzare le intenzioni e le ricerche del regista.

Ecco allora che “Sunshine State” può aiutarci a ritornare all’osservazione delle dinamiche che legano e al tempo stesso distanziano il cinema e l’arte visiva strettamente intesa; in proficuo scambio di ispirazioni e riferimenti, l’esposizione – attentamente curata dalla fondazione di Pirelli Hangar Bicocca – alterna in maniera magistrale immagine e narrazione, permettendo allo spettatore di individuare in maniera autonoma elementi di incontro e differenza tra le due discipline artistiche. L’artista stesso, nell’interessante dialogo con Cora Gilroy War (artista e critica britannica) organizzato a margine dell’evento, ha parlato della propria produzione come di una “scultura”, vista come intento di fissare sulla pellicola un qualcosa di definito nel tempo e nello spazio, dando nuovo significato a elementi e soggetti diversamente dimenticati o insignificanti.

McQueen si presenta, del resto, come il perfetto ibrido tra la figura dell’artista strettamente inteso e quella del regista, a seguito di una straordinaria carriera che lo ha visto esordire nel campo della video art ancora molto giovane, fino ad arrivare al successo globale con i lungometraggi Hunger (id., 2008), Shame (id., 2011) e infine con il celebre 12 anni schiavo (12 Years a Slave, 2013), che gli è valso l’Oscar al miglior film.

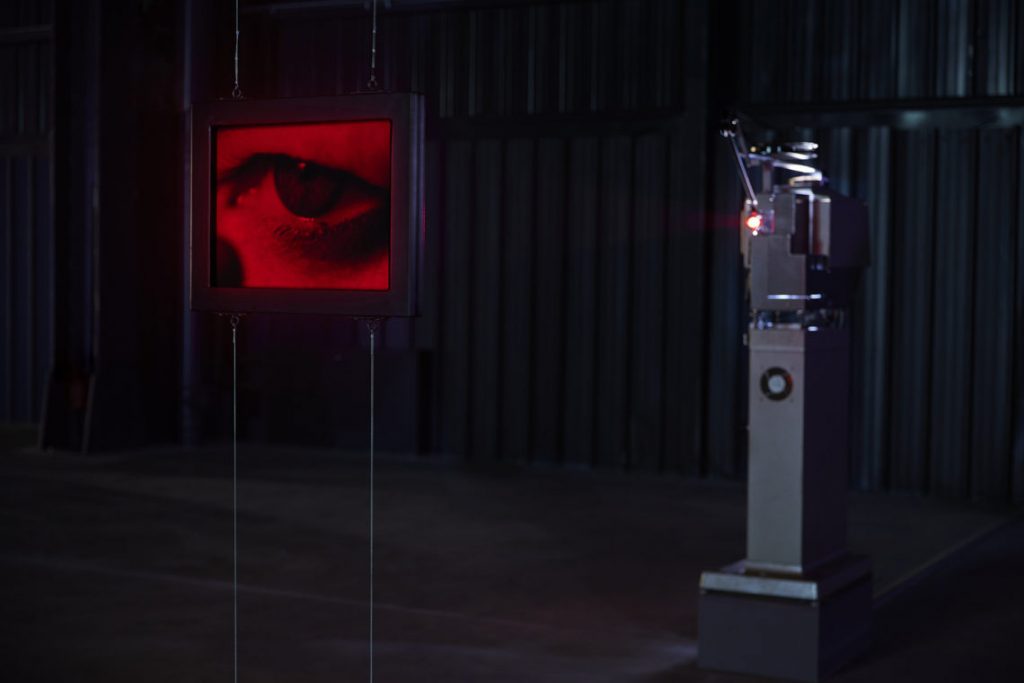

Quel che colpisce sin dall’ingresso nello spazio espositivo è la peculiarità dell’organizzazione del percorso. Occupando per intero l’ampio ambiente delle Navate dell’Hangar, un tempo destinato ai macchinari industriali, esso si articola attraverso varie installazioni video su schermi di dimensioni del tutto dissimili, separate da vaste porzioni di spazio completamente vuoto. Lo spettatore si trova quindi a confrontarsi non solo con una serie di filmati realizzati con diverse tecniche e di argomento vario, ma anche con una differenziazione dell’esperienza concreta delle opere; le due opere Cold Breath (1999) e Charlotte (2004), ad esempio, dedicate al rapporto con il corpo, sono incorniciate da piccolissimi riquadri quadrangolari. Tale scelta privilegia un rapporto diretto tra l’osservatore e i soggetti delle proiezioni; la totale assenza di illuminazione permette inoltre una totale alienazione dell’individuo.

Diverso è il criterio espositivo utilizzato per Static (2009), dove la distanza della macchina da presa dal soggetto è ribadita dalle mastodontiche dimensioni dello schermo, il quale pone lo spettatore in una condizione di inferiorità e distacco che può però essere spezzata attraverso il rapporto di quest’ultimo con gli altri visitatori della mostra, in una sublimazione dell’esperienza collettiva che molto ha a che fare con la visione di un film in una comune sala cinematografica. Sono invece le proiezioni citate in precedenza a divenire via d’accesso verso la considerazione di una realtà ulteriore a quella del grande schermo; due macchine da presa in funzione sono infatti poste di fronte alle due installazioni video, emblemi di una fase realizzativa troppo spesso dimenticata dallo spettatore. Nel confronto con la realtà materiale della registrazione e della proiezione del video lo spettatore è portato a considerare il regista come un vero e proprio artista, e non come un semplice “medium” di una realtà veritiera da trasporre su pellicola tramite l’artificio e la finzione drammatica; ecco allora ripresentarsi il tema del cinema come vera e propria arte, non determinato dalla riproduzione del reale ma come creazione ispirata da un principio intimo e personale.

Una grande importanza è poi attribuita alle sensazioni e alle percezioni, che si ritrovano non solo all’interno della gamma di temi che McQueen ha scelto per le proprie opere, ma anche nella stessa esperienza estetica alla quale il visitatore è soggetto. Emblematica è, in questo senso, la proiezione di Western Deep (2002), che si tiene in una stanza separata all’interno dello spazio del Cubo e riadattata nelle vesti di una piccola sala cinematografica, con vari posti a sedere; qui lo spettatore è posto dinanzi a una parete quasi interamente occupata dal video, di soggetto pseudo-documentaristico, ed è inoltre abbandonato in balia di un’oscurità ancora più profonda, che pare quasi annullare la presenza degli altri individui in sala in un continuo ritorno alla dialettica tra solitudine e collettività. Al di là della pregnanza di significato delle riprese, testimonianza della cruda realtà del lavoro in miniera, un ruolo di forte importanza è affidato al suono, che giunge dirompente a più riprese interrompendo lunghe pause di apparente quiete. A lasciare continuamente sorpreso colui che osserva è inoltre il forte tremore causato dal propagarsi del suono; insieme alle luci intermittenti, gli stimoli sonori permettono di elaborare una perfetta metafora della costante sensazione di insicurezza provata dai minatori, perennemente soggetti a enormi rischi. Sebbene Western Deep testimoni un intento narrativo e di rappresentazione del reale all’interno della produzione di McQueen è indubbio come l’espressionismo e l’attenzione alle sensazioni facciano di quest’opera un evidente esperimento a cavallo tra narrazione e creazione, sottolineando ulteriormente il continuo e prolifico alternarsi tra interesse cinematografico e interesse artistico-estetico.

L’opera che rappresenta maggiormente l’ibridazione tra arte figurativa e cinematografia all’interno della mostra è, però, Sunshine State (2022), presentata in anteprima mondiale e descrivibile come un perfetto connubio tra intento comunicativo e rappresentazione visiva; grazie a questa sintesi l’installazione risulta essere la migliore rappresentazione dell’intera carriera dell’artista britannico, che unisce in questo frangente ricerche artistiche di ispirazione storica e contemporanea a una narrazione autobiografica di pregnanza non indifferente. Il filmato è presentato in una veste criptica: due coppie di schermi situati sui due lati di una parete sono posti dinanzi a due panche sulle quali il pubblico è invitato a sedersi per osservare due filmati che scorrono in senso opposto, lasciando lo spettatore disorientato e confuso. La sintesi che McQueen ricerca all’interno del connubio tra video art e cinema si materializza tramite il ricorso a due soggetti diametralmente opposti e a un’elaborazione teorica profondamente legata alla stessa figura dell’artista. Alle straordinarie immagini del sole, proposte alternativamente in avvicinamento e in allontanamento, si alternano spezzoni del film Il cantante di jazz (The Jazz Singer, 1927) di Alan Crosland, il cui protagonista diviene un importante elemento utile alla lettura dell’opera. Ispirato dal rapporto con proprie origini afrobritanniche e con le problematiche sociali tipiche della modernità, tra le quali il razzismo e la discriminazione, infatti, il regista ha voluto trasformare la pellicola in un forte messaggio sociale, senza però trascurare la componente espressiva e visiva dell’opera.

Il frammento più utile alla comprensione di questa duplice intenzione è indubbiamente quello che vede il personaggio principale del film truccarsi in modo tale da divenire simile a un individuo di carnagione nera. Questo episodio di blackface è, inoltre, messo a confronto con un drammatico racconto di vita del padre dell’artista, soggetto a violenza in un tremendo episodio di razzismo. Tramite l’inserimento di una voice-over, dunque, l’autore introduce un ulteriore elemento narrativo che supera quello che è presente nella pellicola, saggiamente manipolata per evidenziarne alcuni tratti visivamente interessanti e di forte impatto; tale sostituzione potrebbe dunque portare lo spettatore a pensare che anche in questo caso le immagini si limitino a fare da “contorno” a un racconto autobiografico in cui risiede l’intero significato dell’operazione artistica. È sempre lo stesso McQueen, però, a ribaltare ulteriormente la prospettiva, parlando del filmato come una continuazione della ricerca sul tema delle alternanze tra luce ed ombra, tra presenza e assenza, tra vedere e non vedere. La magistrale manipolazione del materiale tratto dalla pellicola di Crosland rende infatti possibile la sparizione, all’interno di alcuni spezzoni, del volto dell’attore protagonista Al Jonson, non semplicemente criticato poiché nascosto dietro una maschera sociale che non gli appartiene, ma colto nella propria (forse apparente) libertà di assumere una nuova identità tramite la sua letterale assenza nelle inquadrature. Il tema delle continue opposizioni è anche ribadito nel riferimento al sole, entità la cui presenza è colta in maniera indiretta, tramite la propagazione della luce e il suo contrasto con la totale oscurità (e quindi assenza), nonché dal raddoppio della proiezione, a più riprese separata in sequenze che scorrono in un verso e nell’altro o con il bianco e il nero scambiati tra loro.

Quel che è certo, dunque, è che la mostra lascia nello spettatore un senso di incompiutezza dovuto al continuo interrogarsi sull’entità e sul carattere della produzione dell’autore. Facendo esperienza di varie tipologie di opere in contesti differenti, l’individuo passa dal confronto con una realtà – per certi versi – quotidiana e familiare come quella del cinema fino all’esasperazione della componente visiva dell’arte figurativa, dominata dai dettagli e dall’espressività dell’immagine. McQueen da parte sua non fa che rendere il compito di scindere le due discipline ancor più difficile, dilettandosi nel conferire alle proprie pellicole caratteri fluidi e non reciprocamente autoescludenti che si ripresentano nella sua intera produzione, senz’altro maggiormente contraddistinta da una continua ricerca che da una precisa elaborazione.

Ecco, allora, rivelarsi una possibile chiave di lettura non solo dell’intero percorso espositivo, ma della totalità dell’esperienza artistica che caratterizza l’epoca contemporanea: solo rinunciando a una sistematica e sterile categorizzazione delle varie discipline artistiche il soggetto può fare dell’incontro con l’arte un’esperienza costruttiva, capace di formare un individuo conscio dell’eterno e immutabile rapporto tra arte e realtà. È dunque necessario prendere consapevolezza dei rapporti che uniscono produzioni specifiche quali cinema e la video arte, ma anche delle importanti correlazioni che è possibile evidenziare tra discipline artistiche e campi solo apparentemente secondari quali la moda e il design industriale. In un contesto socio-politico caratterizzato da influenze reciproche sempre più rilevanti e connessioni un tempo inimmaginabili, anche per l’estetica e l’elaborazione teorica dell’arte si avverte il bisogno di uno sguardo più ampio, che allarghi la prospettiva su una realtà che si muove sempre più velocemente, tra continui cambiamenti e contraddizioni irrisolvibili.

di Matteo Capra

Nato a Concorezzo (andate pure a cercare su Google, vi giuro che esiste) nel 2002 e mai davvero cresciuto, mi divido tra mille interessi diversi senza mai saper scegliere. 24 ore al giorno con le cuffie nelle orecchie, salgo e scendo dal mio skateboard mentre scrivo poesie e cerco l’opera cinematografica definitiva. Mi diverto a fare l’esteta; colleziono qualsiasi oggetto o ricordo in cui io possa riconoscermi, vantandomi di possedere qualsiasi disco o libro che si possa ritenere “vecchio”. Emotivo al 200%, con la mia scrittura cerco di fissare la bellezza che trovo intorno a me. Ah, nel tempo libero studio Scienze Umanistiche per la comunicazione alla Statale di Milano..