Era il 2015 quando provai per la prima volta l’emozione di assistere alla Biennale di Venezia. La fascinazione per opere spesso dalle dimensioni monumentali per me incomprensibili e forse proprio per il mistero da cui erano avvolte ancor più attraenti, ebbe un impatto talmente forte da portarmi a ripensare il mio intero futuro. Il desiderio di comprendere ciò che avevo davanti mi spinse a fare dell’arte il centro dei miei studi e a non mancare mai l’appuntamento con Venezia. Sicuramente, in questo processo ha giocato un ruolo altrettanto importante il secondo motivo che mi spinge a definire Venezia come la mia città: lo Spritz, per me rigorosamente Campari. Ma se per quest’ultimo, che lo scegliate Aperol o Select, siete sempre in tempo, invece avete solo fino al 27 novembre per correre a visitare la Biennale Arte 2022, possibilmente con un bicchiere in mano.

La mostra, articolata tra il Padiglione Centrale ai Giardini e l’Arsenale, con la partecipazione di ottanta nazioni, si concentra su tre aree tematiche, tutte comprese nel titolo Il latte dei sogni: la rappresentazione dei corpi e le loro metamorfosi, la relazione tra gli individui e le tecnologie, i legami che si intrecciano tra i corpi e la Terra. Il latte dei sogni deriva dal libro di favole di Leonora Carrington (1917-2011), in cui viene descritto un mondo magico, «un universo libero e pieno di infinite possibilità» che è «anche l’allegoria di un secolo che impone una pressione intollerabile sull’identità», tanto da forzare l’autrice a «vivere come un’esiliata, rinchiusa in ospedali psichiatrici, perenne oggetto di fascinazione e desiderio ma anche figura di rara forza e mistero, sempre in fuga dalle costrizioni di un’identità fissa e coerente». Carrington, convenzionalmente definita come “surrealista”, ha sempre rivendicato un modo personale di fare arte, strettamente legato agli ideali femministi.

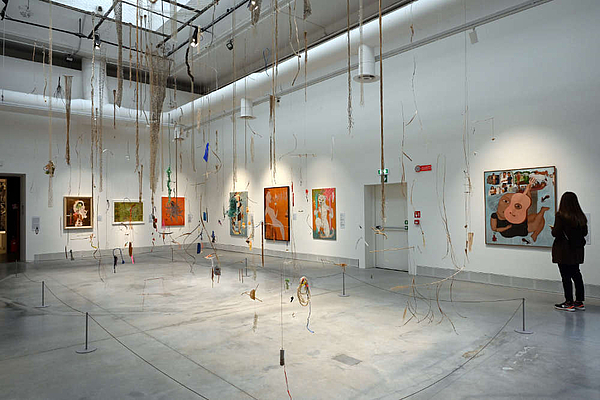

Il femminismo, così come l’impronta surrealista, è sicuramente un elemento centrale nell’esposizione e la scelta di includere 180 artiste su un totale di circa 200 è simbolo di «un deliberato ridimensionamento della centralità del ruolo maschile nella storia dell’arte e della cultura attuali». Questo filone si può osservare nelle prime opere che hanno catturato la mia attenzione: quelle di Cecilia Vicuña, vincitrice del Leone d’Oro alla carriera. L’artista è anche poetessa e le descrizioni dei quadri caricano di significati profondi e di ulteriore magia le figure surreali rappresentate.

Per esempio, riguardo a Llaverito, l’artista cilena dichiara che «all’epoca, gli uomini in Colombia si riferivano alle proprie donne come “llaverito”, ossia ‘colei che detiene la chiave del piacere e della gioia’. Ma ricordavo bene che in Cile gli uomini chiamavano le donne anche “ladilla”, ossia ‘la seccante piattola che arreca prurito e fastidio’. Così, ho deciso di dipingere la Blue Lady, libera nella sua duplice veste di detentrice delle chiavi e di piattola».

Il mio sguardo, rapito dalle immagini oniriche appese alle pareti, si è poi spostato sulla curiosa installazione al centro della sala: un insieme di corde da pesca e detriti apparentemente abbandonati, che pendono dal soffitto. Se la prima impressione è stata di spaesamento, in un secondo momento, di fronte a questa realtà sconosciuta, mano a mano che ci si avvicina, non si può non percepire il rimando alla laguna che ospita la mostra. L’artista stessa ha richiesto agli organizzatori della biennale di procurarle i detriti lasciati nelle acque della città per costruire l’opera: lo spettatore è chiamato a percepire una realtà più profonda, facendo uso dei suoi sensi nascosti per sentire in prima persona il legame intimo con una natura dalla quale è sempre più lontano. Vicuña la definisce “un’arte precaria”, basata sulla consapevolezza dell’instabilità della vita e della bellezza dell’essere, in quanto, nel momento stesso in cui viviamo e ci troviamo ad osservare l’opera, stiamo morendo e, poiché noi stessi siamo natura, la natura si fa ammirare in tutta la sua fragilità.

Camminare lungo gli spazi dell’esposizione significa perdersi in una serie di suggestioni che conducono in una dimensione unica: in questo flusso, sono state le opere di Paula Rego (1935-2022) a costringermi a fermarmi per riflettere sulle dinamiche di potere tra uomini e donne, rappresentate attraverso il crudo realismo dell’artista portoghese. I suoi quadri presentano figure che compiono azioni in apparenza normali, eppure i colori intensamente cupi, le linee nere di contorno che tracciano lineamenti duri costituiscono degli elementi di disturbo. Il risultato sono donne statuarie in tutta la loro fragilità, come la protagonista di The sleeper (1994), abbandonata su una giacca maschile, che ci spinge a chiederci se la sua posa riversa sia quella di una accudita o di una castigata.

L’impatto dei quadri di Rego è stato ancora più forte per il legame che instaurano con le impressionanti opere della sala precedente: Jana Euler (1982) realizza una serie di dipinti grotteschi tra i quali Venice Void, un corpo iperbolico dai caratteri surrealisti che avvolge in un vortice carnale e straniante.

Il corpo è al centro della ricerca artistica di Miriam Cahn (1949), artista svizzera i cui quadri ci trasportano in un’atmosfera onirica e, allo stesso tempo, perturbante. L’osservatore è spinto a riflettere sulla relazione tra individui, sul parto, sulla sessualità e il trauma che tutto ciò comporta: nudi violenti, i cui contorni sfumano quasi come in un sogno, più probabilmente un incubo. Il risultato sono quadri meravigliosi dal forte impatto visivo. Li ho fotografati tutti e ho passato molto tempo ad osservarli e, soprattutto, ad osservare la reazione delle persone di fronte ad essi. Mia madre, una volta uscite dall’esposizione, mi ha confessato che, al momento di fotografarli, si era sentita a disagio per quello che gli altri avrebbero potuto pensare. Questo mi ha fatto riflettere su quanto il corpo nella sua nudità più evidente sia ancora temuto, in quanto considerato oggetto di censura anche in un contesto come quello di una Biennale così connotata in senso femminista. «Art should be free. Art should be free from things. From political correctness» è quanto sostiene Cahn riguardo alla sua ricerca, eppure quanto effettivamente può essere considerata libera l’arte? E quanto possiamo sentirci liberi di fronte ad essa?

Il corpo è al centro della ricerca artistica di Miriam Cahn (1949), artista svizzera i cui quadri ci trasportano in un’atmosfera onirica e, allo stesso tempo, perturbante. L’osservatore è spinto a riflettere sulla relazione tra individui, sul parto, sulla sessualità e il trauma che tutto ciò comporta: nudi violenti, i cui contorni sfumano quasi come in un sogno, più probabilmente un incubo. Il risultato sono quadri meravigliosi dal forte impatto visivo. Li ho fotografati tutti e ho passato molto tempo ad osservarli e, soprattutto, ad osservare la reazione delle persone di fronte ad essi. Mia madre, una volta uscite dall’esposizione, mi ha confessato che, al momento di fotografarli, si era sentita a disagio per quello che gli altri avrebbero potuto pensare. Questo mi ha fatto riflettere su quanto il corpo nella sua nudità più evidente sia ancora temuto, in quanto considerato oggetto di censura anche in un contesto come quello di una Biennale così connotata in senso femminista. «Art should be free. Art should be free from things. From political correctness» è quanto sostiene Cahn riguardo alla sua ricerca, eppure quanto effettivamente può essere considerata libera l’arte? E quanto possiamo sentirci liberi di fronte ad essa?

Il tema delle relazioni tra individui è strettamente collegato lungo tutta l’esposizione a quello tra uomini e ambiente, tanto che ci si trova più volte a diretto contatto con la terra come nel percorso creato da Delcy Morelos (1967) in Earthly Paradise (2022). Un enorme spazio all’interno delle Corderie dell’arsenale è occupato da pareti di terreno che avvolgono l’uomo, il quale, nell’attraversarle, è chiamato a ricordarsi che “umano” deriva etimologicamente e intrinsecamente dall’humus di cui siamo fatti.

Lo stesso effetto viene generato dall’opera di Precious Okoyomon (1993) To see the Earth before the End of the World (2022). Tanto immersiva quanto la precedente, essa prende il titolo da una poesia di Ed Robertson e ci mette davanti agli occhi nel modo più immediato ed evidente la natura che stiamo distruggendo. Per chi, come me, avverte tutta la pressione della crisi climatica e si è trovato ad affrontare la pressione derivante dall’ecoansia, avere di fronte agli occhi spettacoli di questo tipo insinua la speranza di un cambiamento possibile, data la presa di coscienza di queste tematiche anche in campo artistico. Tuttavia, il problema si pone nel momento in cui le istanze urgenti di fronte a cui ci pongono gli artisti rimangono mute e mero oggetto di contemplazione da parte di uno spettatore passivo.

Il difficile, quando non impossibile, equilibrio tra Uomo e Natura è anche il tema centrale del padiglione Italia, intitolato Storia della Notte e Destino delle Comete ̧ opera di Gian Maria Tosatti, in cui si è costretti ad entrare in silenzio, una persona alla volta. La coda di quaranta minuti che ho dovuto subire all’esterno è valsa la pena: mi ha accolta una fabbrica vuota e abbandonata in un’atmosfera al limite dell’ansiogeno. Gli spazi quieti e alienanti non possono non richiamare alla mente la solitudine vissuta durante il periodo di pandemia. Un’opera che costringe ad un “faccia a faccia” con noi stessi e con l’alienazione che abbiamo dovuto subire negli anni scorsi, nonché a quella attuale, derivata dalla tecnologia e dall’industria che non lascia possibilità di uscita.

Il difficile, quando non impossibile, equilibrio tra Uomo e Natura è anche il tema centrale del padiglione Italia, intitolato Storia della Notte e Destino delle Comete ̧ opera di Gian Maria Tosatti, in cui si è costretti ad entrare in silenzio, una persona alla volta. La coda di quaranta minuti che ho dovuto subire all’esterno è valsa la pena: mi ha accolta una fabbrica vuota e abbandonata in un’atmosfera al limite dell’ansiogeno. Gli spazi quieti e alienanti non possono non richiamare alla mente la solitudine vissuta durante il periodo di pandemia. Un’opera che costringe ad un “faccia a faccia” con noi stessi e con l’alienazione che abbiamo dovuto subire negli anni scorsi, nonché a quella attuale, derivata dalla tecnologia e dall’industria che non lascia possibilità di uscita.

Il latte dei sogni è il titolo perfetto per questa Biennale, in grado di creare percorsi onirici, di far perdere in un universo surreale chi vi si immerge: l’osservatore è consapevole di uscirne frastornato con una serie di domande sul destino e sul senso di un’umanità, la quale si allontana sempre più dalla sua originaria naturalità.

Resta da capire se la risposta stia negli occhi vitrei e spenti dei centauri umanizzati, protagonisti del padiglione Danimarca ai Giardini intitolato We Walked the Earth.

di Greta Beluffi

Studentessa di lettere classiche a Milano, scrittrice di poesie a Pavia: mi chiamo Greta e ho 21 anni. Vivo di arte e di Spritz ma, si sa, “mens sana in corpore sano”, e lungo i moltissimi km di corsa giornalieri amo pensare al marxismo, alla psicanalisi lacaniana e alle letture post strutturaliste delle opere d’arte, di cui spero di poter scrivere senza far storcere il naso a chi, come me, non si intende di filosofia.

[…] Riguardo a Paula Rego https://rivistaeclisse.com/2022/11/23/biennale-arte-2022/ […]