Lo scorso anno esordii con una domanda, importante e complessa, ovvero cosa significhi essere donna, e provai a rispondere con le Beatrici di Stefano Benni. A distanza di un anno non lo riscriverei, o perlomeno non lo riscriverei così. Piuttosto, mi porrei una domanda diversa: ha ancora senso, oggi, parlare di otto marzo? È una questione che mi sono posta spesso in questi anni, la cui risposta è cambiata spesso. Oggi come oggi la mia risposta sarebbe più che affermativa. Non solo ha senso parlare di otto marzo, ma è necessario, anche e soprattutto, per consolidare e ribadire l’importanza della filosofia femminista attraverso i cortei e i dibattiti, affinché i tanti discorsi e approfondimenti articolati nelle aule accademiche, tra le file dei collettivi femministi e dei gruppi di autoscienza, non restino lì, ma diventino azioni, soprattutto al di fuori di quei contesti e soprattutto come lavoro costante di informazione per tutto l’anno. Mentre scrivo queste parole, osservo una sacca di tela appesa alla maniglia della porta della mia stanza, sulla quale è stampata una frase: Everyday is Woman’s Day. Me la regalarono a marzo 2020 in un negozio, a seguito dell’acquisto di un paio di jeans. “A pensarci bene, non è che la retorica populista abbia tutti i torti”, mi ritrovo a pensare. In un certo senso, ogni giorno è “la giornata della donna”.

Ovviamente, non è che ogni giorno sia la giornata della donna, ma ogni giorno, sicuramente, si parla di donne: l’uso dell’indefinito di al posto del determinativo delle non è casuale. Per rifarmi alle parole della scrittrice Alice Ceresa tratte dal Piccolo dizionario dell’inuguaglianza femminile (2007), ogni giorno parliamo – o sentiamo parlare, dal momento che non è così scontato che si parli di donne – di femmine, non di donne. Si tratta di una distinzione filologica sottile (come quella, spesso difficilmente compresa, tra sesso e genere), che, per come la pone lei tra le righe della sua opera, è chiara e ineccepibile: femmina «indica tutte le femmine di tutte le speci, […] donna definisce e distingue dalle altre la femmina umana». Stando però alla definizione stessa del termine, in realtà parliamo anche di donne in quanto, come dice ancora Ceresa,

[…] nel genere umano, e proprio per il fatto di essere assurta a donna invece di restare semplice femmina della specie, la donna non si identifica con i compiti biologici della femmina bensí con una serie di destinazioni sociali introdotte dalla suprema facoltà umana di non vivere secondo natura ma in base al libero arbitrio introdotto dalla facoltà di pensiero che appunto distingue l’uomo dalla bestia. Una donna non è quindi una femmina ma un prodotto culturale. Nessuno sa come e che cosa sarebbe la femmina umana se non avesse dovuto già in tempi lontani abbandonare la naturale identificazione biologica per l’innaturale assunzione di un vuoto involucro concettuale quale è appunto il termine di donna. (op. cit., pp. 36-38)

La donna, quindi, non sarebbe altro che un costrutto sociale. Dall’alba dei tempi, infatti, un genere, quello maschile, si è imposto sull’altro, quello femminile, giustificando tale presa di posizione con le scuse più improbabili, quali maggior forza, cervello di diverse dimensioni, troppa emotività da parte del genere subordinato e via dicendo. Lo diceva persino il buon Aristotele, affermando come la donna, con la procreazione, fornisse la materia, mentre l’uomo la razionalità. Siamo dovuti arrivare al 1969 perché il femminismo della seconda ondata riuscisse, se non ad imporsi sul patriarcato, almeno a scardinarne alcuni punti, come la subordinazione del genere discriminato e la rottura dello spazio e del ruolo “di natura” attraverso l’autodeterminazione femminile e la liberazione dei corpi. Quello che Ceresa tira in ballo, in sostanza, è la questione della rappresentazione e della narrazione delle donne. Politica, culturale, mediale, giornalistica: la narrazione del femminile che emerge ogni volta è quella che, sagacemente, Virginia Woolf definirebbe di tipo “scientifico”. In Una stanza tutta per sé, infatti, ci sono alcune pagine che rimangono in mente per sempre, una volta lette, dove l’autrice, alla ricerca di materiale per scrivere il proprio intervento a proposito del rapporto tra donne e romanzo, rimane profondamente delusa quando, in biblioteca, oltre a non trovare alcun libro scritto da donne, nota come, quelli scritti da uomini che parlano di donne, sembrino dei trattati scientifici nei quali le donne non vengano narrate e descritte come tali, ma come esemplari di “femmine” di cui studiare e teorizzare i comportamenti e il modo di sentire, un po’ come Darwin aveva fatto con i fringuelli delle Galapagos.

Vi faccio banalmente un esempio. Lo scorso 26 febbraio ha vinto le primarie del PD Elly Schlein. Non è un dato irrilevante, anzi: prima volta, per il principale partito di opposizione, di una segretaria. Le reazioni a questa vittoria non si sono fatte attendere. Tra complimenti vari e supposizioni sul suo programma e le sue competenze, non sono mancati commenti – anche social – a dir poco spiacevoli e sessisti. Pochi giorni fa, ad esempio, il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, ha pubblicato sui propri profili un post dove “ironizzava” pesantemente sull’aspetto fisico di Schlein, paragonandola ad un cavallo e commentando con la seguente affermazione: “per 2€ che cosa vi aspettavate, Belen?”. Neanche una settimana prima, alla prima puntata di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani, l’onorevole Ignazio La Russa dichiarava che la parità di genere in parlamento si otterrà quando «una donna brutta e scema rivestirà un ruolo importante». Vogliamo fare degli esempi più leggeri legati allo scorso Sanremo? Provate a fare un esperimento: fate due ricerche nella sezione notizie di Google, ovvero “Marco Mengoni Sanremo 2023”, e scorrete tra i titoli dei primi quattro, cinque risultati che escono. Fate lo stesso cambiando il soggetto, mettendo il nome di una qualsiasi delle cantanti presenti in gara. Se del cantante si trovano notizie in merito al numero di ascolti in radio o in merito all’imminente tour, non è lo stesso per le cantanti, delle quali sono contati di più le possibili gaffe commesse durante “il Festivàl”, i look o gli aspetti della loro vita privata.

Nell’articolo dello scorso anno, uno dei problemi lo riscontravo nel concetto di educazione infantile e su quanto gli stereotipi abbiano un impatto sociale enorme soprattutto nell’età adulta. La questione della rappresentazione del femminile, come possiamo capire attraverso i pochi ma significativi esempi da me riportati, è figlia della cultura degli stereotipi. Si descrive il femminile e si parla del femminile in un certo modo, perché, in un certo qual senso, ci si aspetta che il femminile sia proprio in un certo modo, che stia al suo posto, che non occupi quella frazione di spazio sociale conquistata con le tante lotte delle nostre madri e nonne. Una cattiva rappresentazione porta, inevitabilmente, a non sentirsi rappresentate. Come può, una donna, sentirsi rappresentata dall’autocelebrazione sanremese di Chiara Ferragni, che parla di una pseudo emancipazione alla quale ha avuto accesso per la sua condizione di privilegiata? Che parla di possibilità di gestire lavoro e maternità, sempre da privilegiata, quando ancora oggi una donna è costretta a scegliere tra il lavoro e la maternità, tra il rischio delle dimissioni in bianco e la vergognosa mancanza di asili nido?

Come può, sempre la stessa donna, sentirsi rappresentata da una Presidente del Consiglio che non ragiona da donna e non attua una politica a favore delle donne, dove le notizie civetta distolgono l’attenzione da saltuarie proposte di legge che attentano la legge 194 sull’interruzione volontaria di gravidanza? Sono questioni con cui il femminismo si scontra fin dalle sue origini, e Ada Negri lo aveva capito bene già nel 1917, quando l’editore Treves pubblicò una delle sue opere più celebri, Le Solitarie. È una piccolissima raccolta di racconti che fu tacciata dalla censura a causa delle sue tematiche esplicitamente femministe, come il lavoro, il corpo, la libertà sessuale e il desiderio, l’aborto, lo stupro, la disparità di genere anche salariale, la maternità, persino la separazione e il divorzio. Quelle raccontate da Ada Negri sono donne che hanno ben chiara la loro condizione di donne, che non riescono a trovare un loro posto nel mondo in quanto discriminate per il solo fatto di essere donne. Ecco quindi Feliciana che, ormai anziana, viene considerata un peso sociale perché non più in grado di produrre per la società e non più degna di accudimento da parte dei suoi figli, o Raimonda, sfregiata dalla nascita, che, non essendo socialmente considerata “bella”, riesce quasi a trovare una perversa gratificazione in una molestia avvenuta “nella nebbia”, o, ancora, una donna, di cui non sappiamo il nome, che tradisce il marito per ritrovare quel desiderio sessuale che un matrimonio, divenuto ormai sola abitudine e affetto, le aveva fatto dimenticare. Quelle di Ada Negri sono donne vere, in sostanza, alle prese con la realtà, con i problemi quotidiani che le donne devono affrontare. Per quanto la visione negriana appaia negativa e la femminilità – intesa come condizione d’essere e non come condizione estetica – una gabbia, l’unica personaggia che sembra scardinare questa condizione è Clara Walser, un’artista, che con il suo sguardo e il suo approccio alla vita e all’arte, ci dice:

Le donne il cui destino è di essere madri (il piú bello, il piú giusto destino, sia pur nel dolore) dànno al mondo creature che loro rassomigliano, e nelle quali continuano a vivere. Quelle che rimangono sole e sterili, debbono pur liberarsi in un’opera che sia la diretta espressione - e continuazione - della loro forza, della loro sensibilità. Credete che l’anima sia solo dell’essere umano? Credete che qualche molecola o irradiazione dell’anima non possa vivere in una trina, in una maiolica, in un legno scolpito, in un ricamo?... (p.79)

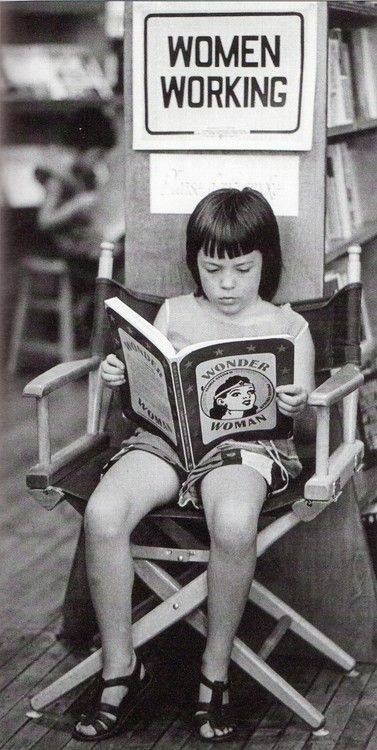

perché, come ho avuto modo di esprimere in più occasioni, l’arte, qualunque essa sia, da quella delle parole a quella dei pennelli a quella canora, nelle mani delle donne, permette e ha permesso alle donne di essere libere, di occupare uno spazio, ed è quello che dovrebbe essere l’8 marzo: non l’ennesima giornata di retorica populista, ma una giornata nella quale capire a che punto siamo e dove iniziare la battaglia di un anno.

Io, comunque, quella sacca, me la porto in giro ovunque, e sempre. È un po’ il mio pañuelo fucsia. È la mia protesta pacifica. Anche leggere Ada Negri.

Marta Urriani

Mi chiamo Marta Urriani, classe ’98, e studio Lettere Moderne all’Università La Sapienza di Roma. Ho una folta chioma di capelli ricci, tanto che tutti mi chiamano Mafalda, come la bambina dei fumetti di Quino, con la quale ho molto in comune (e non solo i capelli). Cercando di sopravvivere alla vita universitaria, con il caffè di giorno e la camomilla di sera, leggo e scrivo. Mi interesso soprattutto di letteratura italiana e temi femministi.