Premessa

Quello che inizia con questo articolo è un percorso importante, da tanti punti di vista; indagare il percorso storico dello skateboard incrociandolo con le dinamiche urbanistiche e architettoniche del contemporaneo vuol dire infatti scegliere un punto di vista privilegiato per parlare di sport in senso culturale. Come ho già scritto in passato, la disciplina dello skateboarding – come tante altre appartenenti agli sport estremi – è in primis una sottocultura giovanile attiva, radicata e radicale, e come tale deve essere trattata. In questi tre capitoli alle mie parole si uniscono decenni di passione, ricerca e attenzione a una gamma di sotto-tematiche impossibile da quantificare; il mio augurio è quello di poter contribuire, anche solo in parte, ad una visione rinnovata di uno sport che mi ha dato tanto e che tanto sarà sempre capace di dare.

La storia di questo articolo parte da una frase: “Don’t ever stop hopping fences”. Tradotta letteralmente, significa “non smettere mai di scavalcare le staccionate”; è stata usata in vari modi nel corso degli anni, tra pubblicità e canzoni, tanto che la sua origine si perde nei meandri di internet. Ciò che colpisce, però, è come una sola riga possa descrivere con precisione lo spirito che si cela dietro allo skateboard. Provate a dare ulteriore senso a queste parole e vi accorgerete di come la staccionata di cui si parla non sia altro che un limite, un impedimento: scavalcarlo allora vorrà dire ribaltare gli schemi, cambiare le regole, ma soprattutto mostrare la propria visione del mondo. Proprio a partire da questo concetto possiamo introdurre le vicende storiche che hanno portato dei ragazzini con delle tavole fai da te a cambiare per sempre il mondo sportivo (e non), fino ad arrivare a piazze e invase da skater professionistə lanciatə in evoluzioni che sfidano la comprensione logica.

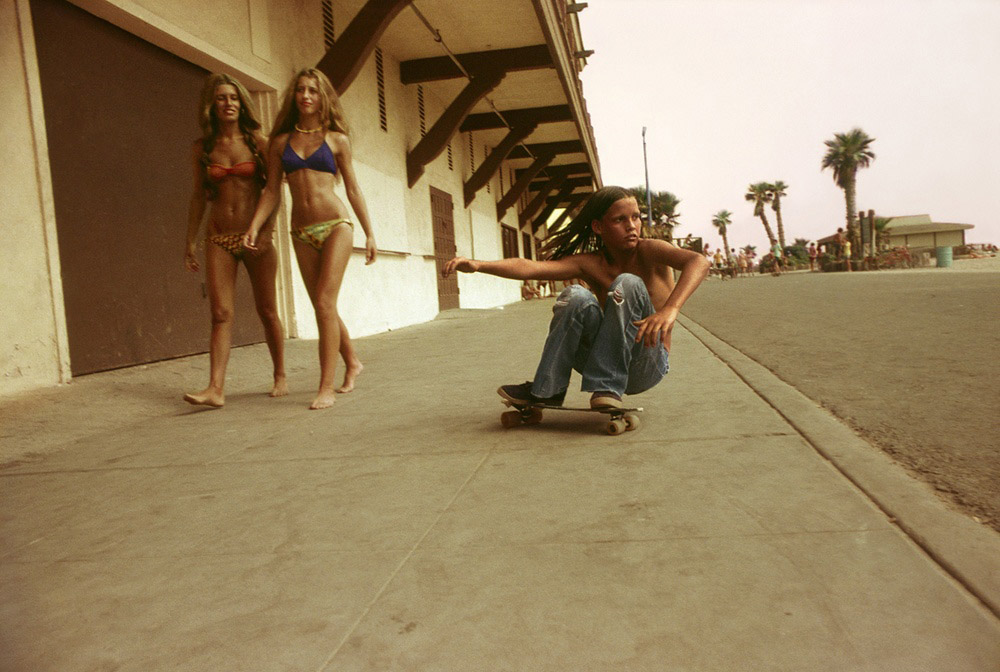

La storia dello skateboard ha inizio fra gli anni ’40 e ’50, quando nelle cittadine costiere della California, negli Stati Uniti, alcuni gruppi di ragazzi iniziano a cercare una valida alternativa al surf, sport tra i più popolari in quel momento. Basandosi sulle proprie rudimentali conoscenze, i teenager californiani iniziano quindi a mettere insieme delle tavole unendo frammenti di altri oggetti: da monopattini, carrelli e pezzi di legno nascono i primi skate della storia. Il successo di questo trend è immediato e permette ai tantissimi surfer di trovare un esercizio sostitutivo perfetto per i periodi privi di onde. Quel che è interessante notare, inoltre, è come i primissimi skater inizino la propria esperienza replicando i movimenti eseguiti in acqua; sui marciapiedi e nelle strade essi riportano infatti le movenze caratteristiche del surfing. Da qui hanno origine i movimenti base dello skateboarding, tra cui ad esempio il carving, che consiste nello spostare il peso del corpo da una parte all’altra della tavola per eseguire una curva a destra o a sinistra.

Già da subito, inoltre, la neonata disciplina inizia il suo serrato e prolifico confronto con l’architettura. Una volta superato il confine delle strade carrabili e degli spazi pedonali, l’esplorazione porta i pionieri dello skateboard a rapportarsi con nuovi spazi, come ad esempio i grandi bank inclinati, tipici delle porzioni cittadine dei fiumi e dei canali americani. Su queste superfici i movimenti vengono affinati e standardizzati, dando avvio a una vera e propria codifica dei trick: questo è il nome che viene dato alle evoluzioni e ai movimenti degli skater. Con l’andare del tempo, il perfezionamento della tecnica fa sì che gli skater giungano al pieno sfruttamento delle superfici urbane da loro utilizzate. È a questo punto che avviene un passaggio fondamentale, circoscrivibile alle prime incursioni (del tutto non autorizzate) nelle piscine, frequentemente lasciate vuote nei periodi di grande siccità. Questo step, arbitrariamente ascrivibile attorno ai primi anni ’70, apre le porte a una nuova fase, dominata da quel che è stato poi definito “pool skating”. Nelle vasche asciutte avviene il primo approccio alla dimensione della verticalità, grazie a movimenti sempre più audaci che portano gli skater ad avvicinarsi progressivamente al coping (il bordo della piscina). Un ultimo – e geniale –lampo di follia li porta all’invenzione di un altro componente fondamentale del codice di movenze della disciplina: il grind. Facendo scivolare i truck (i carrelli metallici che sorreggono le ruote dello skate) sull’estremità superiore della parete, i ragazzi anticipano tutta una serie di trick che saranno poi di fondamentale importanza nell’ulteriore innovazione che riguarderà lo sport pochi anni più tardi.

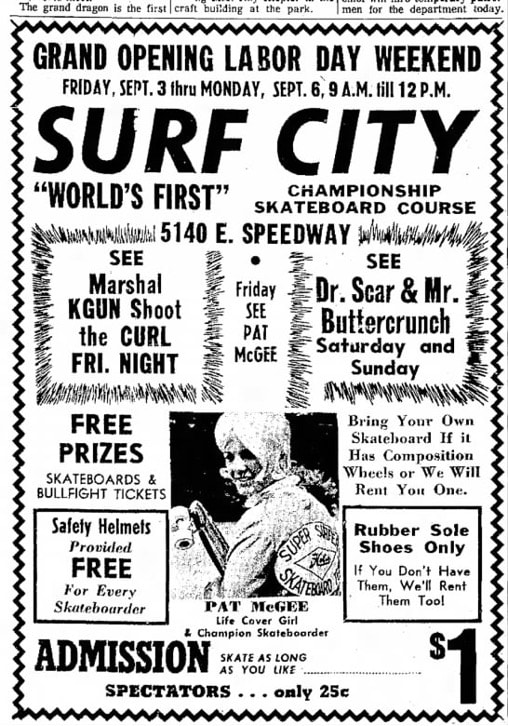

Un altro importante passaggio per quel che riguarda la dimensione “architettonica” dello skate è l’intervento dell’autorità politica, che inizia a vedere nell’esplosione dello sport un importante fattore sociale da assecondare; si decide dunque di iniziare ad investire nella costruzione di strutture adibite alla pratica dello skateboarding. Ha così origine l’idea dello skatepark, che permetterà poi in un secondo momento la cristallizzazione e la standardizzazione di una pratica sportiva fino a quel punto “anarchica” e autodeterminata. Il primo skatepark costruito e ufficialmente registrato è quello di Tucson, in Arizona, aperto in realtà fin dal 1965; è a cavallo fra anni ’70 e ’80, comunque, che si assiste ad un massiccio aumento nel numero dei park, prima negli Stati Uniti e poi in Europa. Non va comunque dimenticato l’apporto del resto del mondo, con simili progetti che prendono piede, tra gli altri, in stati come Cile e Australia.

Il cammino della disciplina, a questo punto, si separa: all’alba degli anni ’80 si iniziano infatti a definire varie specialità differenti, divise fra loro principalmente per il tipo di strutture a cui esse fanno riferimento. Tracciare dei confini e trovare delle corrispondenze temporali che indichino la nascita di tali diversificazioni è quasi impossibile, ma possiamo soffermarci innanzitutto sulla scissione fra freestyle skating e vert skating. Il primo termine indica una specialità che vede gli skater impegnati in trick e movimenti su una superficie pressoché piana; questo stile subisce l’influenza costante delle originarie movenze mutuate dal surf, ma introduce nuovi elementi come i grab (movimenti eseguiti con il corpo mentre si afferra la tavola con una mano) e i twist (rotazioni di tavola e corpo sull’asse verticale). Questo tipo di movimenti è ulteriormente codificato dall’influenza sempre maggiore dei contest, ovvero delle gare a premio; sono presenti in realtà già dai primi anni ’70, durante gli anni ‘80/’90, ma verso il passaggio del 2000 essi diventano importantissimi nella definizione di regolamenti e codici che, a loro modo, standardizzano un movimento giovanile rendendolo uno sport a tutti gli effetti. La stessa dinamica permette inoltre l’esplosione del vert, che domina la scena – ma anche l’immagine e la rappresentazione della disciplina – fino agli anni ’90. Diversamente dai freestyler, i vert skater eseguono movimenti e acrobazie su enormi rampe di cemento o legno; si sviluppa di conseguenza la struttura canonicamente indicata come half pipe (“mezzo tubo”), formata da due rampe quasi verticali che si fronteggiano. Grazie anche all’influenza di personalità ormai quasi mitologiche, come nel caso della figura di Tony Hawk, lo sport raggiunge un forte picco di popolarità grazie alla spettacolarità dei trick eseguiti durante le competizioni.

E la città dov’è rimasta?

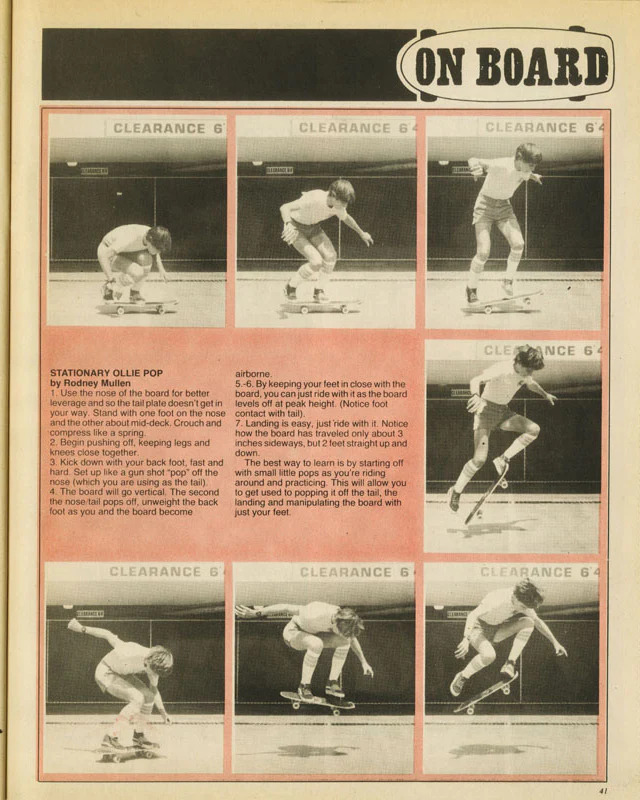

Negli anni ’80, a causa del dominio incontrastato del vert skating, essa perde in parte la sua centralità nelle dinamiche dello skateboard; subentrano inoltre gli interessi di aziende e compagnie e – soprattutto – dei media, che approfittano dell’ormai indubbia popolarità dello sport per arrivare alla fetta di popolazione dei teenager, sempre più importante nella narrazione culturale contemporanea. Lontano dalle telecamere e dalle attenzioni degli sponsor, però, si sta in realtà formando una nuova corrente culturale, che con l’avvento degli anni ’90 prenderà piede ribaltando tutti i precedenti schemi. L’epoca di passaggio che ha visto l’emergere di fenomeni musicali e culturali, come ad esempio il grunge, non rimane infatti solo uno sfondo, ma finisce per influenzare lo skateboarding e, con esso, tutta una serie di altre discipline. Nascono, ad esempio, lo sci freestyle e l’aggressive rollerblading;per quanto riguarda la tavola a 4 ruote, invece, si sta per affacciare la nuova visione dello street skating. Nel suo riferirsi alla strada, esso rivela l’importante componente urbana che lo caratterizza; è a questo punto, infatti, che la città riprende slancio come palcoscenico primario per una nuova generazione di skater. Anche in questo caso, singoli nomi di skater ci possono aiutare a fissare il clima di un’epoca di radicale trasformazione: tra gli altri, il nome di Rodney Mullen rappresenta un’icona e un’ispirazione per tanti adolescenti in cerca di una nuova visione. É lui a perfezionare e adattare all’architettura cittadina l’ollie, il trick che diventerà la base per un’ulteriore – e definitiva – evoluzione nel movimento. La semplicità di questa movenza coniuga l’eleganza della tecnica con uno scopo precedentemente ignorato: saltare verso l’alto partendo da una superficie piana, in uno spostamento fluido che sembra tenere la tavola magicamente attaccata ai piedi dello skater.

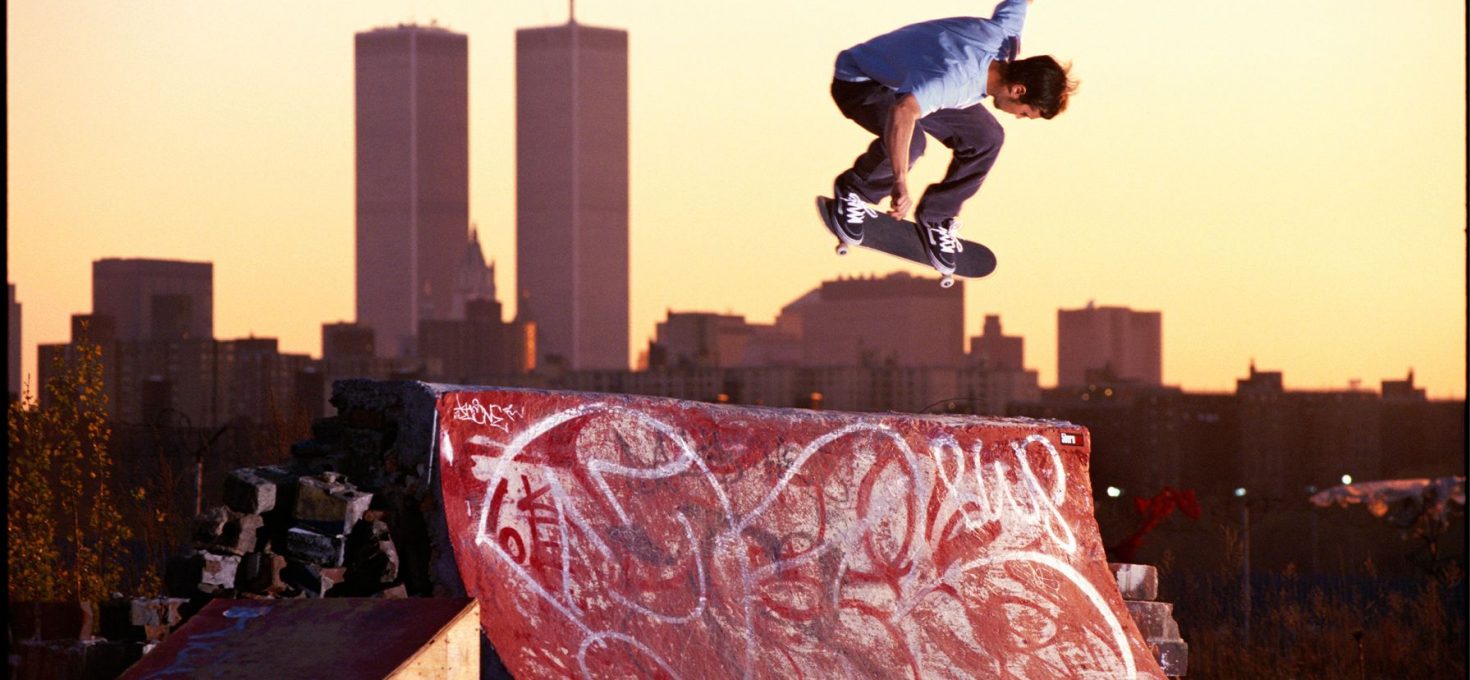

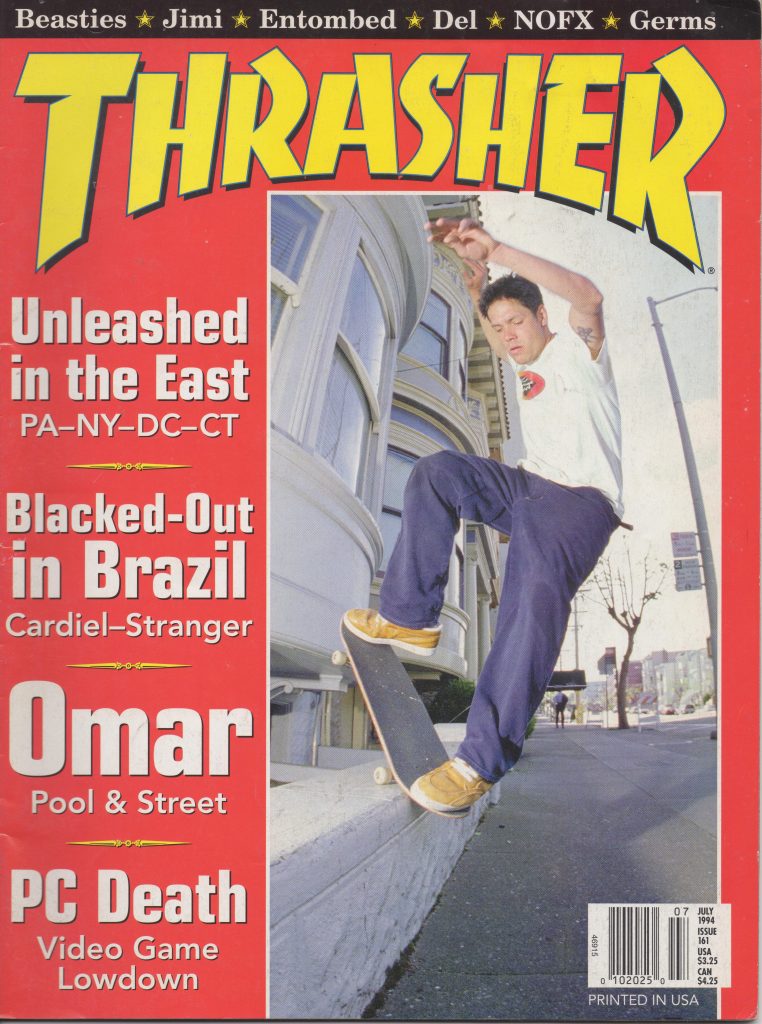

Si tratta, in tutto e per tutto, di uncultural shift. Non solo un nuovo tecnicismo, ma un vero e proprio “salto” culturale che apre le porte ad un nuovo modo di intendere uno sport che aveva già attraversato, a quel punto, una storia lunga 40 anni. Grazie all’ollie si abbatte ogni barriera, architettonica e ideale; tutto ciò che prima era visto solo come un ostacolo diventa una sorta di attrezzo temporaneo, uno strumento da utilizzare per gesti atletici sempre più creativi. Panchine, gradini, fioriere e corrimano diventano elementi di un vero e proprio parco giochi, aperto all’interpretazione e pronto a diventare il territorio natìo di una cultura che raggiunge in questo periodo la sua forma più radicale e underground. La forza espressiva della sottocultura street è inesauribile e finisce per esprimersi con una gamma di strumenti sconfinata: dalla fotografia con le prime riviste specializzate (come, ad esempio, Thrasher) al vestiario e all’estetica personale, gli skater divengono attori e contribuenti di un movimento giovanile sempre più importante e politicizzato. Va infatti detto di come essi inizino a farsi portabandiera di un’interpretazione (almeno in parte) antistituzionale, in primis motivata dalla forte avversione della cultura ufficiale all’utilizzo di strutture architettoniche pubbliche.

Al di là delle contestazioni, comunque, la fase che va dagli anni ’90 fino ai primi del 2000 dimostra incontrovertibilmente la forza e l’influenza dello skateboarding, rendendo ben evidente la componente sottoculturale che lo anima; ciò fa sì che nuove generazioni di ragazzi si approccino man mano alla pratica dello skate, in correlazione stretta con altri movimenti come l’hip hop e la graffiti art, sfociando anche in nuove discipline sportive come ad esempio il parkour. Ne risulta un successo globale, che assume – nuovamente – una rilevanza economica non indifferente; mentre il vert skating perde, la sua popolarità, lo street skating influenza i media, il cinema, la musica e la moda.

Si arriva quindi, senza ulteriori scossoni, alla situazione attuale, che indaghiamo brevemente. Quanta forza ha, ancora, il movimento dello skate? La risposta varia a seconda del punto di vista; da un lato, la cultura mainstream ha assorbito alcuni dei caratteri fondanti della disciplina, permettendo a un numero sempre più ampio di persone di conoscerla e avvicinarvisi. D’altra parte, però, questo genere di popolarità ha fatto sì che si assistesse a una de-radicalizzazione del movimento, che ha in parte portato a una perdita di rilevanza a livello sociale. Se è difficile stabilire se ad oggi i fenomeni giovanili e/o sottoculturali abbiano ancora la stessa influenza sulla società, è invece possibile constatare come lo skateboarding non rientri più allo stesso modo in quella gamma di trend che avevano contraddistinto la contemporaneità fino agli anni Duemila. Vi sono però anche dati in controtendenza rispetto a questa argomentazione: tra questi, ad esempio, vi sono l’aumento degli investimenti pubblici e privati in strutture adibite allo skateboard1, ma anche il riconoscimento dello status di sport olimpico2 (con l’inserimento nel programma dell’edizione del 2021 dei giochi olimpici estivi).

A ciò si aggiunge inoltre il forte aumento registrato nel numero di partecipanti3, soprattutto per quanto riguarda le donne4; inizialmente escluse da una narrazione culturale e sportiva che risentiva di dinamiche sessiste e poco inclusive, esse sono riuscite man mano ad imporsi, grazie anche alla creazione di competizioni a loro riservate.Una menzione va inoltre riservata al fenomeno che ha portato, grazie ad un’evoluzione tecnica dei materiali, allo sviluppo e alla creazione di nuovi tipi di tavole, i longboard. Marcatamente più lunghi dei normali skateboard, essi garantiscono una base d’appoggio più larga e, talvolta, un movimento più confortevole. Inizialmente destinati a nuove discipline come il longboard dancing (basato su passi di danza eseguiti sulla tavola) e il downhill (fondato invece su gare di velocità eseguite su percorsi in discesa), essi hanno poi trovato largo utilizzo come mezzo di trasporto quotidiano. Nell’epoca della (faticosissima) transizione ecologica e del trasporto pubblico sostenibile, lo skateboarding è quindi diventato una valida alternativa alla camminata e all’utilizzo della bicicletta anche per i lavoratori. Nonostante la permanente assenza di legislazioni e norme che ne regolino l’utilizzo su suolo pubblico, le tavole a quattro ruote hanno così saputo inserirsi – nuovamente – nel contesto urbano, cambiandone le regole e stravolgendone gli schemi prestabiliti.

Al netto di impedimenti legali e limiti pratici, dunque, lo skateboard rimane un attore centrale e un elemento da non sottovalutare in una realtà che cambia a ritmo sempre più serrato. Andando di là dei pregiudizi e degli sguardi scontrosi, non c’è dubbio che lə skater di tutto il mondo continueranno – sempre e comunque – a scavalcare ogni staccionata.

Bibliografia

- https://kidpass.it/skate-park-italia-bambini-ragazzi-migliori/

- https://olympics.com/it/notizie/uno-anno-dopo-debutto-olimpico-skateboard

- https://www.ilsole24ore.com/art/skateboarding-sport-generazione-z-preso-mira-grandi-sponsor-AEO9m6l?refresh_ce=1

- https://www.cosmopolitan.com/it/lifestyle/a26447976/ragazze-che-skateano-in-italia-bsg-bastarde-senza-gloria/

[…] primo articolo di questa serie (che trovate qui!) ho provato a riassumere la complessa storia dello skateboard, analizzandolo sia come sport, che […]

[…] si è detto nei precedenti capitoli di questo ideale racconto (Breve storia urbana dello skateboard e I luoghi urbani dello skateboard, n.d.r.), i contesti fisici occupati dalla tavola nel contesto […]