Massomafie, servizi deviati e sistemi criminali.

Le contiguità e le connivenze nella Cupola ‘ndranghetista della Lombardia

È facile oggigiorno, specie per i minimizzatori e gli apologisti del potere, indurre l’opinione pubblica a considerare il fenomeno mafioso come un problema sì persistente e attuale, ma in fondo “agevolmente circoscrivibile”, dunque secondario rispetto ai contesti emergenziali vissuti in questo o in quel determinato momento storico.

Peraltro, paradossalmente, questo tipo di atteggiamento è ancor più radicato proprio in quei contesti dai quali esce più rafforzato il welfare mafioso “cattura-consensi” delle estorsioni e dei prestiti a usura, dell’offerta di posti di lavoro in nero e dell’acquisizione mediante intestazioni a prestanome o soluzioni di continuità gestionale di esercizi commerciali sull’orlo del fallimento.

A scapito degli stereotipi, eventi simili si verificano anche – e soprattutto – in Lombardia. Del resto in questa regione, storicamente, l’elevato tasso di imprenditorialità e l’abituale inclinazione di ampi settori dell’amministrazione pubblica alla corruttela e al malaffare si combinano con la pervasività di una ‘Ndrangheta capillarmente strutturata sul territorio e con la conseguente operatività a tutti i livelli (regionale, locale, sublocale) di veri e propri comitati d’affari politico-mafiosi dediti in maniera sistematica all’eterodirezione e al condizionamento dei meccanismi regolatori della vita pubblica. Oltre che all’elargizione di favoritismi, alla gestione criminale di interi settori del bilancio regionale (la sanità, l’edilizia, le grandi opere, i rifiuti, …) e – ancor più grave – alla tessitura di trame occulte con pezzi dello Stato deviati e dell’anti-Stato massonico.

Eppure, su questioni quali le implicazioni di tali incestuose commistioni di interessi sul versante delle complicità istituzionali, si tende ad adagiare puntualmente il “velo di Maya” della più riprovevole sottovalutazione politica e del più assordante silenzio mediatico. Dopotutto, è nell’ordine delle cose. Non tanto che di mafia non si parli (e così ancora accade nei casi di patologica cecità al problema), ma che se ne parli come di un male necessariamente “estraneo” ai paludati ambienti istituzionali. Come di un tumore da estirpare, una piaga che affligge il “tessuto sano” della politica, dell’economia, della società. Che mina alla base il processo di autodeterminazione democratica, inibisce il progresso e lo sviluppo economico, ingenera un clima di omertà e insicurezza.

Come in ogni operazione di depistaggio e insabbiamento, anche dietro a questi proclami c’è un fondo di verità, ma, a ben vedere, altro non è che una verità “parziale”. Una stucchevole mistificazione che fa comodo alimentare ai promotori, ai gregari e ai fiancheggiatori di quel «sistema criminale integrato», da ritenersi tuttora attivo alla luce delle recenti inchieste calabresi (Gotha, Meta, ‘Ndrangheta stragista), al quale storicamente sono appartenuti i referenti della componente apicale, occulta, trasversale a tutte le principali organizzazioni criminali.

Queste, del resto, sono unite in quella che è stata definita – sulla scorta delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Antonino Fiume sul cosiddetto “Consorzio” – una vera e propria «confederazione intermafiosa», il cui obiettivo era ed è il perseguimento di un disegno comune di spartizione dei traffici illeciti e di instaurazione di fasi di dialogo, quando non di vera e propria “cogestione” di determinati assetti di potere, con operatori istituzionali, colletti bianchi, massoni, esponenti dei servizi segreti, terroristi di destra. Senza contare che gli addentellati al Nord di tale sistema criminale sono ormai un fatto notorio alla luce degli accertati incontri dei vertici dell’«alta mafia» nell’autoparco di via Salomone, a Milano, tra la fine degli anni ’80 e i primi anni ’90.

È questo il manovratore che da tempo immemore non va disturbato. Non siamo più nell’epoca in cui «la mafia al Nord non esiste».

È dagli anni ’50 che Milano funge da principale crocevia del traffico internazionale di droga tra il Sudamerica, l’Italia e il resto d’Europa. Negli anni ’60, mentre il mondo credeva ancora al mito di una mafia solo “coppola e lupara”, un giovane Franco Coco Trovato, boss di Marcedusa (Catanzaro) trapiantato nel comasco, stipulava alleanze con Pepè Flachi, detto il boss della Comasina (Milano), con i Barbaro-Papalia e con i Sergi-Morabito-Paviglianiti, estendendo i propri traffici illeciti – furti, rapine, estorsioni, sequestri di persona – all’hinterland milanese. Quel che viene taciuto, ma di cui si ha conferma dalle dichiarazioni di svariati pentiti di ‘Ndrangheta, è che una percentuale dei riscatti dei sequestri di persona veniva destinata ad ambienti riservati dei servizi segreti italiani.

Di questi tempi, bisogna smettere di pensare che la mafia (“una” mafia) abbia fatto tutto da sola, senza appoggi (para)istituzionali.

Infatti, interi settori della vita politica, istituzionale, economica e sociale lombarda sono cresciuti “in simbiosi”, non solo in deleteria collusione, con la criminalità mafiosa di stampo ‘ndranghetista, la quale, pur adottando per decenni una strategia di sommersione e di mimetizzazione, non ha mai esitato – ed anzi, ha sempre mirato – ad intrattenere relazioni con il Potere, espandendo il proprio controllo sul territorio. E spesso ci è pure riuscita grazie al prestigio e al potere negoziale derivanti dagli ingenti profitti illeciti del narcotraffico e dalla capacità di spostare interi pacchetti di voti alle tornate elettorali.

Del resto, “Lombardia” è il nome di una regione, ma anche quello del quarto mandamento, la cosiddetta “camera di controllo” – costituita nel 1984 quale struttura territoriale e zona d’influenza fondamentale di esercizio del potere visibile – della ‘Ndrangheta (dopo il Centro, il Tirrenico e lo Jonico). Basterebbe uno sguardo alla mappa dei beni e delle aziende confiscati alla criminalità organizzata (di cui la Lombardia è la quarta regione in Italia), per rendersi conto del grado di penetrazione delle locali di ‘Ndrangheta in uno dei territori a più elevata movimentazione di denaro in Italia – e non solo – e con un PIL assimilabile a quello di uno Stato sovrano.

Le tappe della progressiva conquista del territorio lombardo ad opera delle ‘ndrine sono state individuate dalle copiose inchieste antimafia succedutesi nel tempo. In primis, quelle sui sequestri a scopo estorsivo negli anni ’70 (a cominciare da quello dell’industriale Pietro Torielli) e quelle sull’eroina e sui giri di fatture false e intestazioni fittizie negli anni ’80 (Duomo Connection, Pizza Connection 2).

Quindi, è stata la volta delle inchieste sulla cocaina negli anni ’80-’90 contro i Di Giovine-Serraino (Belgio), contro i Sergi, i Papalia, i Flachi-Trovato (Nord-Sud) e contro i Mazzaferro (Notte dei fiori di San Vito); e di quelle sulle faide e sugli exploits di violenza, sul movimento terra e sugli affari della ‘Ndrangheta imprenditrice negli anni ’90 (Hoca Tuca, Wall Street, Hinterland, Count Down, Fine).

Nuove ondate di blitz, indagini e processi sono state poi quelle sul ciclo del cemento contro i Barbaro-Paparo-Nicoscia (Cerberus, Isola, Parco Sud), sulla droga contro i Bellocco-Pesce (‘Nduja, Nasca e Timpano), sul ciclo dei rifiuti contro gli Stillitano (Star Wars), su armi e riciclaggio contro i Farao-Marincola-Mancuso (Bad Boys) negli anni 2000.

Ma è solo nel 2010, con l’operazione Crimine-Infinito, che viene riconosciuta l’unitarietà della ‘Ndrangheta lombarda, organizzata in «locali» o in «’ndrine distaccate», ambedue dotate di un’ampia autonomia rispetto al Crimine di Polsi, la «Provincia», ma comunque collegate da un «cordone ombelicale» – per usare le parole del pentito Antonino Belnome (ex capo-locale di Seregno-Giussano) – con la casa madre calabrese, che, ad esempio, deve dare il proprio benestare prima della costituzione di qualsiasi locale.

Pertanto, alla sede di ciascuna famiglia corrisponde una zona d’insediamento in una data città (o in un dato gruppo di città) del Nord: così abbiamo i Barbaro-Papalia di Platì nella locale di Corsico-Buccinasco, i Muscatello-Morabito di Africo in quella di Mariano Comense, i Farao-Marincola di Cirò Marina nella locale di Legnano-Lonate Pozzolo, gli Iamonte-Moscato di Melito Porto Salvo nella potente locale di Desio, i Cristello-Stagno di Mileto in quella di Seregno e via discorrendo.

Da allora, la scure della magistratura e della polizia giudiziaria ha continuato imperterrita a decapitare clan che, tuttavia, presto o tardi – vuoi per il subitaneo subentro dei rampolli calabresi, vuoi per l’intervenuta scarcerazione per differimento o fine pena della “vecchia guardia” – si sono rigenerati.

Nell’arco dell’ultimo decennio, abbiamo assistito, sul fronte delle sempre più tangibili contiguità extra-mafiose, ad attività imprenditoriali fagocitate dalle cosche con metodi estorsivi o intimidatori (inchieste Tenacia, Ulisse, Redux-Caposaldo, Insubria, Blue Call); a vistosi fenomeni di compravendita di voti da cosche della ‘Ndrangheta tramite intermediari che assolvevano a funzioni di “cerniera” tra i due mondi (Grillo Parlante); nonché a sofisticate operazioni di riciclaggio, false fatturazioni e prestito a usura eseguite con l’apporto di “cabine di regia” di abili professionisti (Black Hawks, Tibet, Martingala, Pesci).

Per il resto, di questa ‘Ndrangheta “2.0” o ‘Ndrangheta “S.p.A.” non ha mai cessato di emergere la componente “militare” dei traffici di stupefacenti e di armi sempre più ramificati a livello internazionale (Sunrise, San Marco, Mar Ionio, Ignoto 23, Ossessione, Quadrato, Cavalli di razza), nonché quella “turbo-imprenditoriale” delle attività di smaltimento illecito di rifiuti pericolosi con gigantesche movimentazioni di contante (Rogo di via Chiasserini, Cardine-Metal Money) o degli appalti pubblici pilotati a mezzo di collaudate “reti di relazioni” che coinvolgono politici, imprenditori e funzionari corrotti o collusi (Miriade, Metastasi, Krimisa, Krimisa 2, Mensa dei Poveri).

Per non parlare del caso delle pericolose infiltrazioni mafiose nei subappalti di Expo 2015 (Quadrifoglio); dei servizi di sicurezza di locali e discoteche finiti nella sfera di controllo di affiliati alla ‘Ndrangheta (Platino, Disco Italia, Freccia); dei servizi di protezione di cantieri e attività produttive estorti con atti di intimidazione o di violenza tra clan “d’appoggio” rivali (Papa).

Resta ancora da capire quale ruolo abbiano giocato gli «invisibili» della mafia e delle istituzioni, i potentati occulti, i faccendieri corrotti, gli apparati di sicurezza dello Stato. In altri termini, si tratta di quel «terzo livello» del potere ufficiale che non solo con la mafia ha trattato1, sulla base di una non meglio precisata “ragion di Stato” (dalla strage di Portella della Ginestra in poi), ma ne è divenuto parte integrante in funzione del perseguimento di determinati “obiettivi comuni”.

Quali sono, dunque, i complici di questo sistema? Quali le connivenze, le contiguità, e quindi le coperture istituzionali di cui la ‘Ndrangheta ha beneficiato nel tempo?

Alcuni precedenti storici di grande rilievo suffragano la tesi delle ricorrenti convergenze tra interessi comuni alla ‘Ndrangheta e a componenti “qualificate” ad essa estranee, come quello dell’indiscusso concorso della “manovalanza” mafiosa calabrese nei molteplici atti di destabilizzazione delle istituzioni repubblicane concepiti e organizzati negli ambienti dell’eversione di destra e dei servizi segreti. Basti pensare alla strage di Gioia Tauro del luglio del ’70, al fallito golpe Borghese del dicembre del ’70 e alla strage dell’Italicus dell’agosto del ’74.

Inoltre, proprio in quel lontano 1974 fu data vita a quella “dote” della società maggiore – la «Santa» – che consente agli ‘ndranghetisti di fregiarsi, oltre che del loro “fiore” all’interno della cosca, anche dell’affiliazione alle logge massoniche deviate. Il che si traduce nella possibilità per i “Santisti” (in genere, eminenti capimafia) di intavolare trattative con le alte sfere del potere politico-istituzionale, dando quindi origine alle «massomafie».

È questo che va tenuto presente nel rievocare come il capobastone Natale Iamonte, classe ’27, arrivato a Desio già nell’88 per scontare il soggiorno obbligato nell’abitazione del nipote ed ex assessore comunale ai lavori pubblici Natale Moscato, avesse proprio dote di Santista, con tutte le conseguenze che ne derivavano in termini di capacità relazionale e di accreditamento presso gli ambienti “riservati” del terzo livello lombardo.

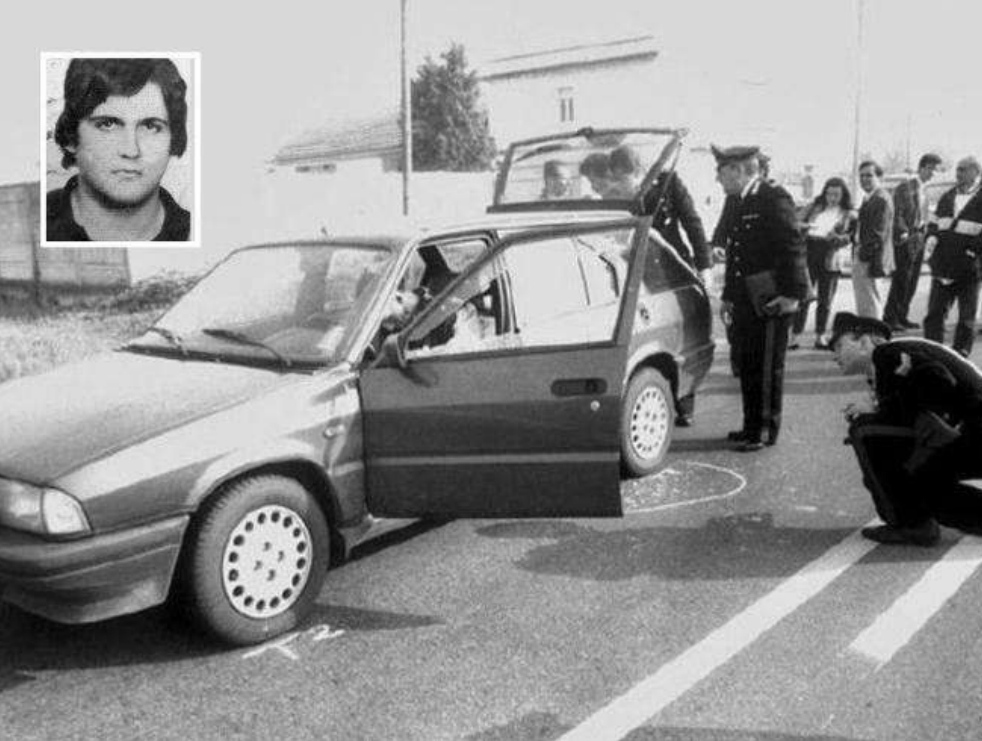

O nell’apprezzare come, tra la fine degli anni ’80 e i primi anni ’90, un boss del calibro di Domenico Papalia avesse avuto una serie di incontri illegali con uomini non identificati dei servizi segreti all’interno del carcere di Parma e di Milano-Opera, dov’era detenuto. Accessi assolutamente occulti e non autorizzati, che era interesse di tutte le parti coinvolte tenere nascosti. Per questo, nell’aprile 1990, l’educatore carcerario Umberto Mormile, che si era reso testimone di quegli incontri, fu eliminato per ordine dei fratelli Papalia.

D’altra parte, quel delitto reca la firma del sedicente gruppo terroristico “Falange Armata Carceraria”, una sigla che ritornerà in occasione degli attentati della Uno Bianca nei primi anni ’90, dell’omicidio del giudice Nino Scopelliti il 9 agosto 1991 e delle stragi continentali nel ’93, organizzate dai fratelli Graviano, benché concepite negli ambienti dei servizi segreti, per la precisione della VII divisione del Sismi.

Se lo scenario è questo, molti concetti invalsi nelle prassi antimafia andrebbero ripensati, tenendo sempre a mente che, anche al Nord, lo Stato non ha fatto abbastanza per scuotere le logiche che governano il “gioco grande” del potere.

Quella cui siamo di fronte è una Cupola ‘ndranghetista dalla quale è sempre più difficile distinguere la cosiddetta «area grigia» di politici, imprenditori, professionisti, pubblici funzionari collusi – anche solo per rapporti di reciproca convenienza – con la criminalità organizzata. Anzi, lo stesso concetto di “area grigia” è diventato tanto evanescente da essere forse inutile per inquadrare il tema.

Quello della tradizionale ‘Ndrangheta in cerca di appoggi nei gangli politico-amministrativi o di “teste di ponte” nel «mondo di mezzo» della mala imprenditoria è un fenomeno che, da solo, sarebbe insufficiente a garantire la perpetuazione del potere mafioso nel sistema criminale lombardo. Vale la pena ricordare, tra i nomi ricorrenti nelle carte delle inchieste milanesi e monzesi, quelli dei componenti del “cerchio magico” brianzolo, composto dal pluripregiudicato ex assessore regionale all’Ambiente Massimo Ponzoni, ritenuto il referente delle ‘ndrine – intercettazioni alla mano – per l’aggiudicazione di appalti o la dispensa di favori. Si aggiunga poi l’ex consigliere comunale di Carate Brianza ed ex vicepresidente della provincia di Monza e Brianza Antonino Brambilla, condannato per mazzette sul Pgt caratese (inchiesta Carate Nostra). Per non parlare dell’ex capo dell’Ufficio tecnico di Desio Rosario Perri, in parte prescritto e in parte assolto, che tuttavia il capo-società del locale di Desio, Candeloro Pio, definì come uno «appoggiato» (inchiesta Infinito).

Procedendo in questo solco, la vera sfida consiste nel puntare il radar delle inchieste giudiziarie sui mandanti istituzionali. Dunque, si devono individuare gli attori occulti – quelle sorta di Paolo Romeo del Nord – che tramano, sobillano, corrompono, impartiscono ordini al “braccio operativo” dell’organizzazione e tessono le fila di ogni affare.

Perché è fuor di dubbio, alla luce delle indagini e dei processi condotti, che esponenti di primo piano di quei compartimenti politico-istituzionali-imprenditoriali asserviti al (ed eterodiretti dal) potere mafioso abbiano concorso in maniera determinante, con il loro operato, al consolidamento in Lombardia di una ‘Ndrangheta a vocazione eminentemente affaristica, sempre più pervasiva sul versante delle relazioni col potere “politico” in senso lato. È il caso di Carlo Antonio Chiriaco, l’ex direttore dell’Asl di Pavia che tanto si adoperò, per conto del presunto capo-locale Pino Neri, per favorire il sodalizio mafioso nell’aggiudicazione di appalti e commesse pubbliche attraverso il procacciamento di affari immobiliari, appoggi elettorali, rapporti bancari privilegiati e favori di ogni genere agli “amici degli amici”2. E si potrebbe menzionare anche Andrea Pavone – il colletto bianco che consentì alla ‘ndrina Strangio di San Luca di infiltrarsi nella società lecchese Perego Strade acquisendone il controllo del cda3.

Meno scontato sarebbe stato ricostruire l’intreccio – che sicuramente v’è stato e v’è tuttora – tra i fenomeni di «bassa mafia», le interrelazioni del potere ‘ndranghetista con le frange «borderline» del mondo politico, imprenditoriale e delle professioni, e i conseguenti agganci di cui il gotha della criminalità mafiosa – la componente «masso-mafiosa» apicale, invisibile, occulta – gode in alcuni ambienti. Il riferimento è alla massoneria deviata, agli apparati di sicurezza dello Stato, all’eversione neofascista in virtù della sempre attuale convergenza di interessi tra mafia e componenti ad essa estranee per la realizzazione di un progetto comune. La qual cosa, per citare l’art. 1 della legge Anselmi, la n. 17/1982 (per l’«attuazione dell’articolo 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete e scioglimento della associazione denominata Loggia P2»), si sostanzia di fatto in un’«attività diretta ad interferire sull’esercizio delle funzioni di organi costituzionali, di amministrazioni pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, di enti pubblici anche economici, nonché di servizi pubblici essenziali di interesse nazionale».Non è altro che quanto le mafie fanno da sempre: tentare di condizionare, controllare, dirigere la vita pubblica. Nulla dovrebbe quindi ostare, attesa la piena integrazione delle loro propaggini occulte nell’ambito del succitato «sistema criminale», a qualificare le mafie come associazioni segrete e a sottrarre finalmente da ogni aura d’impunità i responsabili, che ancora oggi si annidano nelle istituzioni.

Note

- A parlare di “Trattativa Stato-Mafia”, attestando col suggello dell’incontrovertibilità i fatti che hanno condotto esponenti del Ros dei Carabinieri a veicolare all’indirizzo delle istituzioni il ricatto mafioso sotteso al ricorso alla strategia stragista del 1992-‘93, è la sentenza Bagarella e altri pronunciata nel 2000 dalla Corte d’Assise di Firenze e divenuta irrevocabile (par. 3, lett. A, p. 52).

- Così si legge, fra l’altro, nella Relazione annuale della Direzione nazionale antimafia del 2016.

- Così negli atti dell’inchiesta Tenacia del 2010, poi confluita nel procedimento Infinito.

di Alessandro Girardin

A cura di Francesco Vecchi