Cronache di Battaglia

Letizia Battaglia, tra mafia e femminismo

«La mia vita è stata una lotta senza saperlo»

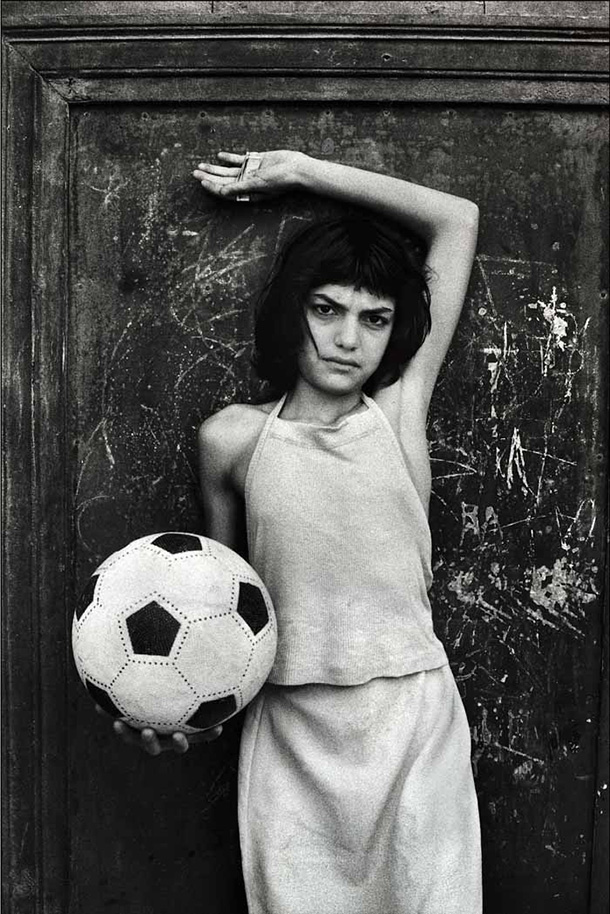

Palermo, 1980, La Cala. Una donna dal caschetto rosso si aggira per le strade del quartiere palermitano: ha l’aria stanca, ma comunque fiera, di chi sa dove sta andando e sa tutta la fatica che ha fatto per arrivare lì: occhiaie marcate, un’andatura lenta ma allo stesso tempo guardinga. Probabilmente si chiede se la stiano seguendo. Fortunatamente non è da sola: c’è la macchina fotografica ad accompagnarla, perché “lo spunto può coglierti quando meno te lo aspetti”. Passando accanto ad un portone, nota al suo interno una bambina che tira calci ad un pallone. La bambina la osserva con sguardo profondo, anche lei è guardinga: d’altronde chi non lo sarebbe, quando ti hanno sempre cresciuta insegnandoti a “non parlare con gli sconosciuti”. La signora le fa cenno di avvicinarsi e con gentilezza, ma piglio, le chiede se può scattarle una foto. La bambina non sembra né contrariata, né incuriosita: per lei è solo una stramba signora che vuole farle una foto. Pallone alla mano e schiena rivolta verso il portone, la donna le dice di alzare un braccio, come la salutasse: è in quel preciso istante che viene a crearsi una tensione fortissima tra lo sguardo vuoto, assente, della bambina e l’obiettivo della macchina fotografica, oltre il quale c’è un occhio, umano, profondamento umano: quello di Letizia Battaglia che con quel click ha sentito un brivido attraversarle la schiena, come se in quella bambina avesse rivisto sé stessa. Non poteva sapere, Letizia, che la sua Bambina col pallone sarebbe diventata una delle foto più famose di tutti i tempi e che l’avrebbe consacrata come una delle più importanti fotografe di sempre, al punto che le fu conferito il noto premio fotografico Eugene Smith, assegnato a tutti quei fotografi che si distinguono per un forte impegno socio-politico.

Le Bambine e l’infanzia difficile

Di certo, a Letizia Battaglia, l’impegno sociale e politico non mancò: a parlare, per lei, furono le sue fotografie che, in bianco e nero, riuscirono a trasmettere ogni tipo di sfumatura, soprattutto rabbia e paura, soprattutto il sangue, che in b/w è nero, lucido. “La fotografa della mafia”, l’hanno chiamata, e di certo è nota soprattutto per le fotografie di tutte le vittime delle stragi mafiose, ma Battaglia è molto di più che una semplice testimone del dolore: come ogni fotografo, è sì animata dal “dovere di cronaca”, ma anche dal racconto del vero. Foto di istanti di vita quotidiana, foto di personalità illustri del nostro panorama culturale (è celebre la sua foto di Pasolini, ma anche quella di Franca Rame), ma anche di bambini. Soprattutto bambine. Battaglia sembrava quasi ossessionata dalle bambine. Ci sono centinaia di foto di bambine, nei suoi archivi, apparentemente tutte uguali, «magre, ancora senza seno, con i capelli lisci, le occhiaie, con lo sguardo serio»1, eppure tutte diverse. Attraverso i loro corpi, i loro sguardi, Battaglia cercava qualcosa. Di quella ricerca ha fatto quasi una missione:

«In tutte cercavo i loro sogni, i loro desideri, quello che sognano e desiderano le bambine: la giustizia, la libertà, la bellezza, l’amore. E insieme c’è, nelle bambine, anche una certa mestizia, una tristezza[…] La cosa che ancora oggi più mi stranisce è che dopo averle fotografate quelle bambine non mi interessano più, non voglio sapere cos’è accaduto nelle loro vite. Mi interessa invece racchiuderle in quel preciso momento, cogliere l’istante in cui loro possono restituirmi qualcosa di me stessa. Perché la fotografia non è solo la persona, il volto o il paesaggio che si ritrae. La fotografia non è solo una bella immagine. La fotografia sei tu, ci sei tu e quel mondo che stai riprendendo. Bisogna essere coscienti del fatto che quando si fanno fotografie si entra nella storia che abbiamo di fronte e si entra nella storia che siamo».2

Quello che ci si potrebbe chiedere è: ma cosa c’entrano foto di bambine con foto di morti ammazzati dalla mafia? Ce lo dice sempre lei:

Nel mio lavoro, direi nella mia vita, ho puntato l’obiettivo su ciò che succedeva con rispetto e solidarietà. La mafia, la cronaca, i fatti che dovevo documentare, anche le feste comandate, il Capodanno, insomma la vita entrava nelle foto e io ero cosciente che dovevo mostrare ciò che succedeva […] Nelle bambine c’è anche questo rapporto con la città [si riferisce a Palermo, ndA]. Ho cercato il desiderio di giustizia, perché le bambine a quell’età sono nervose, sono inquiete. L’ho cercato e l’ho trovato fotografando senza distinzione sia bambine povere sia bambine ricche perché il sogno della giustizia, della bellezza, direi il sogno dell’amore ha a che fare con l’umanità.3

Per Battaglia, quindi, fotografare bambine non fu un semplice vezzo, ma un preciso progetto di cronaca: le bambine si fanno strumento di denuncia di una certa società, nel nostro caso quella che ha visto il diffondersi e il consolidarsi, soprattutto a partire dagli anni ’70, della criminalità organizzata. Da Montesquieu a Hegel, da Foucault a Rita Simon, sappiamo che la forma di criminalità che si sviluppa in un luogo dipende dal tipo di struttura sociale in cui è organizzata quella precisa società. Letizia Battaglia ha subìto sulla propria pelle le aberrazioni della società siciliana, di stampo patriarcale, a cominciare dalla sua prima adolescenza, periodo nel quale un preciso episodio le ha cambiato la vita per sempre: un uomo per strada l’ha fermata, molestandola nel peggiore dei modi possibili, mostrandosi nudo nella sua intimità. Una volta tornata a casa, visibilmente spaventata Letizia, invece di ricevere comprensione, il padre la accuserà di maliziosità, di essere una bellezza sfrontata che induceva i maschi a comportarsi con lei in quel modo. La spedirà così in un collegio duro e repressivo, nel quale però lei non perderà la sua testardaggine e il proprio pensiero critico.

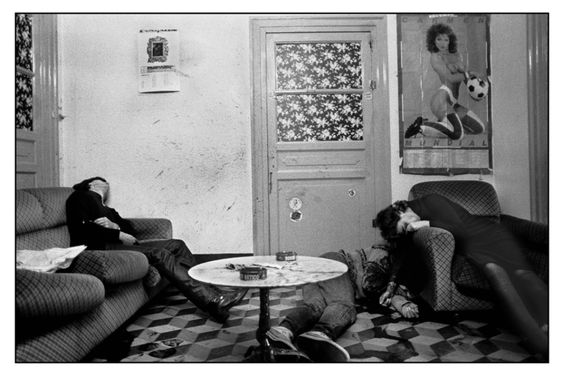

Dalla riflessione femminista alla cronaca “di prostituzione” presso L’Ora

Per fuggire allo schema repressivo della sua famiglia, a sedici anni si sposerà a seguito di una “fuitina” con un ragazzo si sette anni più grande, con il quale avrà tre figlie. Dalla famiglia d’origine alla nuova, la giovane Letizia imparerà una grande lezione: negli anni ’60, quella società in cui viveva, costruita dagli uomini per gli uomini, concepiva la donna in un solo modo: come figlia prima, e come moglie e madre poi. Tale schema vedeva la donna soggetta sempre al potere di un uomo della famiglia, che fosse esso un padre, un fratello o un marito, e quindi relegata in uno spazio preciso, ovvero le quattro mura domestiche. E sarà proprio questa presa di coscienza a spingerla verso la ricerca di una propria indipendenza che andasse oltre quella mentale, che già aveva, anche a seguito della denuncia di adulterio da parte del marito, che lei non aveva minimamente commesso. Visse sempre la maternità come una gabbia: non fu di certo una madre presente, anche perché le sue figlie vissero nel mito del padre. «Figlie del padre», le definirebbe in una parola Maria Serena Sapegno, ovvero donne che nel padre vedono un modello di virilità positivo, quando positivo non è, e futuro modello maschile a capo della propria futura famiglia. Battaglia si svincolerà anche da questo, iniziando così a ripensarsi come donna prima che madre, e ponendosi come scopo la lotta contro quello schema sociale. Sente di poter combattere solo diventando giornalista, impresa non delle più semplici, non avendo lei concluso gli studi a causa del prematuro matrimonio. Ciò nonostante, la sua caparbietà la porterà a presentarsi, nell’agosto del ’69, anno di inizio delle mobilitazioni studentesche e delle riflessioni femministe della Seconda Ondata, a L’Ora di Palermo, un giornale di cronaca, con l’intento di raccontare “le cose come stanno”. L’occasione le si pose quando fu mandata nel quartiere di Borgo Nuovo ad intervistare una prostituta, una certa Enza Montoro, che aveva ucciso una sua collega. E fu in quella occasione che Letizia scattò la prima fotografia della sua vita. Una fotografia incerta, certo, ancora priva di tecnica ma, proprio perché svincolata dalla tecnica, incentrata sul soggetto e quello che trasmette. Con le sue fotografie, Letizia ci ha insegnato che i soggetti sono per prima cose persone, dotate di sentimenti, e che alle fotografie possono anche non reagire positivamente, come nel caso di Enza, che si mise a piangere. Per le prostitute, e per la miseria, Battaglia avrà sempre un occhio di riguardo. Molti anni dopo, quando la sua fotografia era ormai affermata, si ritroverà nuovamente a fotografare una prostituta. Si chiamava Nerina, e insieme a due suoi amici era stata uccisa dalla mafia perché, senza il permesso della criminalità organizzata, si era messa a spacciare droga. Per Letizia Battaglia la lotta alla mafia inizia lì, ed è da quel momento in poi, come lei stessa dirà, che «il mio archivio si riempì di sangue», scattando alcune delle sue foto più celebri: ai magistrati uccisi, per “dovere” di cronaca, e agli uomini di mafia, per sfidare il sistema.

Liggio e Salvo, Giuliano e Falcone: dalla “Mafia contro la Mafia” alla “Mafia contro la Giustizia”

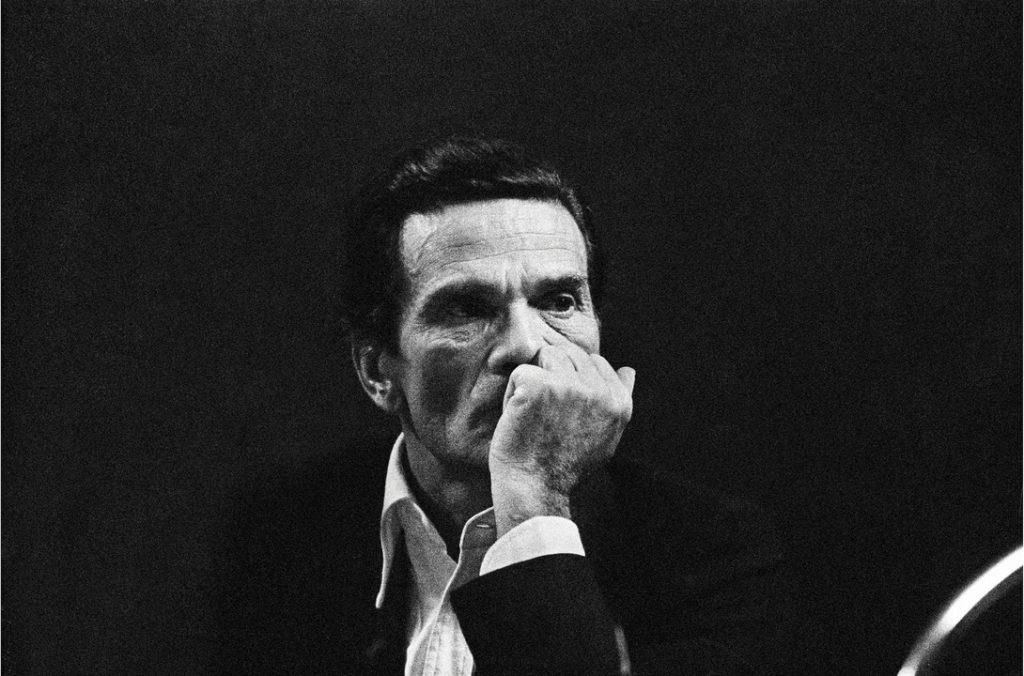

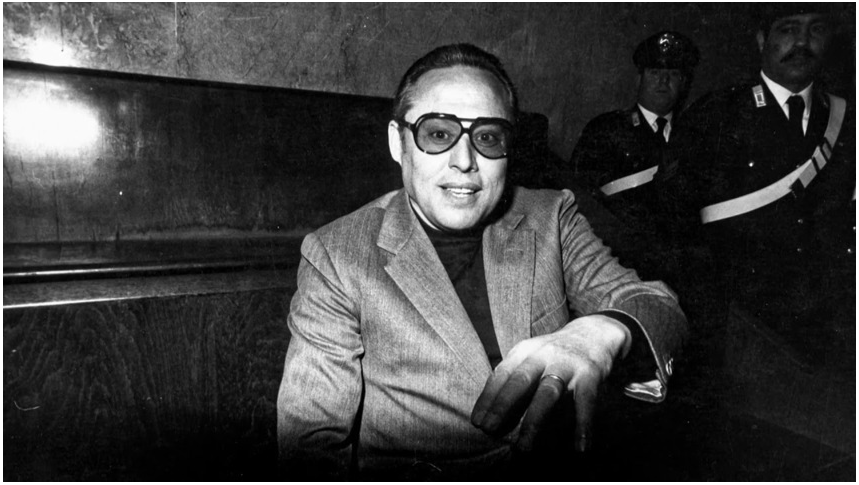

Battaglia capì fin da subito che Palermo, sul finire degli anni ’70, era in guerra, e che il vivere quotidiano, che aveva sempre fotografato, stava iniziando a macchiarsi sempre più di rosso. Fotografare cadaveri era ormai all’ordine del giorno. I primi che fotografò erano perlopiù il risultato di litigi interni alla criminalità organizzata: mafiosi che colpivano altri mafiosi, in sostanza, per il controllo dei traffici di droga. Entrata a L’Ora, Letizia si ritrovò a scontrarsi anche e soprattutto con una mentalità maschilista, fatta di poliziotti, cronisti e fotografi che non la ritenevano abbastanza capace, soprattutto di fare foto, perché donna e quindi troppo sensibile per poter resistere di fronte ad un corpo senza vita. Andando a scattare la sua prima effettiva foto di cronaca, vistasi spostata di continuo dai colleghi maschi, pronuncerà una frase che rimarrà famosa: «La Rai passa, il giornale passa, i maschi passano, perché io no? Solo perché sono donna non posso scattare foto ad un cadavere?”. Troverà ben presto alleati e appoggio, soprattutto in Boris Giuliano, Dirigente della Squadra Mobile di Palermo, noto per aver sperimentato un nuovo metodo investigativo basato sul tracciamento dei capitali illeciti (che verrà poi ripreso da Falcone), con il quale nascerà un bellissimo rapporto di collaborazione, non solo lavorativo, ma anche umano. Dagli anni ’60, e per tutto il corso degli anni ’70, figure come Antonino Caponnetto, Carlo Alberto dalla Chiesa, Piersanti Mattarella, Falcone e Borsellino successivamente, attuarono programmi di lotta alla mafia sempre più mirati. E fu proprio da quel momento che la criminalità, facente capo ai corleonesi e a personalità come Luciano Liggio, Salvatore Riina e Bernardo Provenzano, iniziò ad attaccare più direttamente tutti coloro che ostacolavano i loro piani, perlopiù i poliziotti e i magistrati animati dalla lezione di Falcone: “segui i soldi e troverai la mafia”.

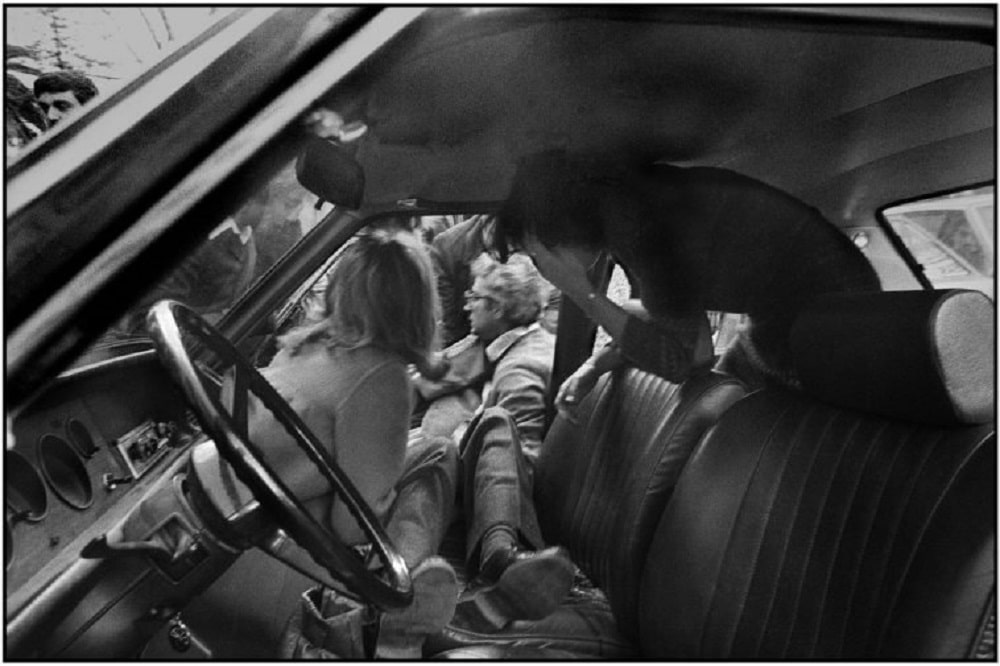

Battaglia si ritrovò spesso faccia a faccia con i corleonesi. In diverse interviste raccontò soprattutto di Luciano Liggio, del quale mise in evidenza ciò che caratterizza tutti gli uomini di mafia: un uomo che trasmetteva un senso di potere crudele, di maschio patriarca, di arroganza; un’aria di sfida, che serviva a innescare “il codice del silenzio”, l’omertà, la paura di denunciare. Non nascose mai, Letizia, la paura nel ritrovarsi di fronte a questo genere di uomini, ma ancora una volta, ad animarla, fu non tanto la paura stessa, ma la reazione alla paura stessa. A proposito di foto che hanno fatto storia, del ’79 è la foto che lei riuscì a scattare il giorno 7 giugno presso l’Hotel Zagarella di Palermo, che vede insieme l’allora presidente del Consiglio Andreotti con il mafioso Nino Salvo. Si fece strada in lei la necessità di iniziare a smuovere le coscienze con gesti forti, che andassero oltre i semplici articoli corredati di foto su L’Ora. Dal ’77, quindi, per reagire, aprì l’IF, l’Informazione Fotografica, uno studio fotografico facente capo a lei e ad altri maestri suoi contemporanei della fotografia, tra i quali Franco Zecchin, che fu anche suo amante, e Josef Koudelka, con i quali mise su, negli anni successivi, una mostra fotografica itinerante, per le piazze di diverse città siciliane, dal titolo Il potere e la mafia, volta a mostrare alle persone comuni tutte le vittime della mafia. Scopo della mostra era quello di innescare negli spettatori un senso di indignazione e allo stesso tempo orrore di fronte a corpi trucidati dentro auto o coperti da teli sporchi di sangue, e di rompere la morsa dell’omertà. La mostra arrivò persino a Corleone. Ovviamente l’effetto fu l’opposto. In una nota intervista dove le si chiedeva se fosse stato difficile organizzarla, Battaglia rispose con molta semplicità che l’unica paura era la consapevolezza di possibili ripercussioni, che non tardarono ad arrivare. Poco tempo dopo infatti, le arrivarono discrete minacce.

Il pericolo, nonostante tutto, non la frenò, anzi la portò ad agire ulteriormente, intraprendendo così la carriera politica al fianco dei Verdi di Palermo. Si tratta di un periodo che ricorda però con molta amarezza, in quanto si rese ben presto conto che quello che le veniva meglio non era stare intorno ad un tavolo, sempre circondata da maschi, ma stare sul campo, in prima linea, a fare fotografie. Se fino a quel momento il suo amore per la verità non era mai venuto meno, con l’uccisione, nel ’92, prima di Falcone a Capaci e subito dopo di Borsellino, arrivò alla risoluzione definitiva di attaccare la macchina fotografica “al chiodo”, per difendersi da tutto quell’orrore. Continuò a scattare foto, e qui torniamo dove abbiamo cominciato: alle bambine, alle donne, al quotidiano, tornando a testimoniare un altro quotidiano.

A più riprese Letizia Battaglia è stata definita, come spesso la narrazione sessista fa, un’eroina coraggiosa. Letizia Battaglia non è stata un’eroina. Ha fatto semplicemente quello che le veniva meglio: fotografare per dovere di cronaca, spinta dal bisogno di riscatto da un mondo maschile che la voleva “al suo posto”. Non la frenò nulla, né la paura, né il sessismo, ma solo la lotta al tumore ai polmoni, a seguito del quale si è spenta lo scorso 13 aprile, e alla quale ho ritenuto doveroso raccontarvi oggi la sua storia. Per dovere di cronaca.

Note

- p. 148, in Letizia Battaglia ricorda, da Dolce, Simona, Battaglia, Letizia, La battaglia delle bambine. Insieme contro la mafia, Mondadori, Milano, 2019.

- Ibid.

- Ivi, p. 149.