“(Ricorditi di) me, che son la Pia”

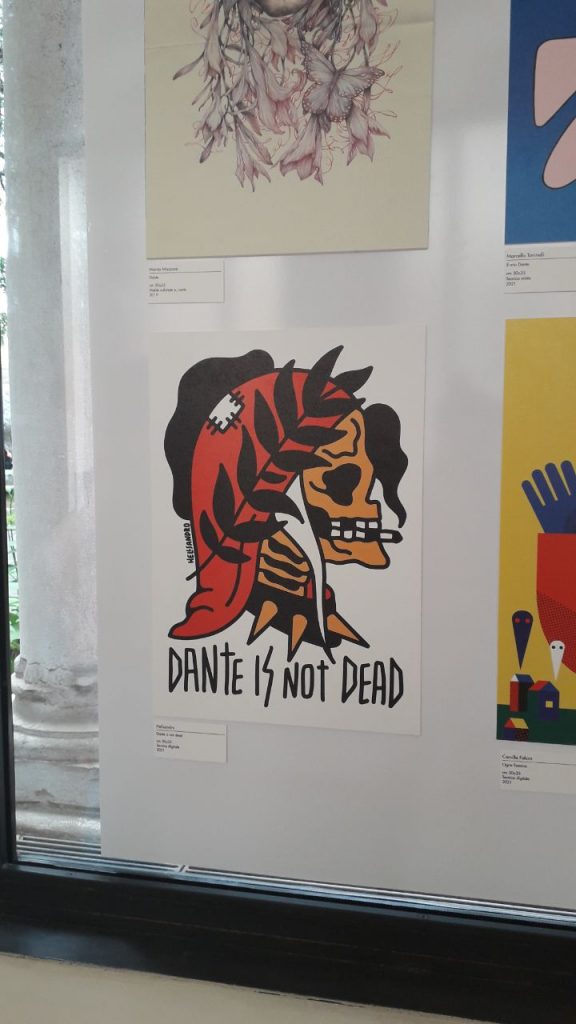

Con la fine del 2021 si conclude l’anno di Dante. In questi trecentosessantacinque giorni si è parlato del sommo poeta e del suo mondo in tutte la salse possibili, portando al grande pubblico, anche in chiave pop, varie sfaccettature della sua opera letteraria. Ad esempio, durante l’estate ho avuto occasione di visitare una mostra di street art allestita a Ravenna, città dove Dante fu sepolto. Organizzata da un collettivo di 150 artisti, nella Dante Plus 700: Uno, nessuno e centomila volti, la sfida è stata la reinterpretazione non solo del noto ritratto di Dante, ma anche di alcuni versi della Divina Commedia.

Una simile iniziativa, insieme alle tante svoltesi durante quest’anno, dimostra la penetrazione capillare del poeta in quasi ogni ambito culturale, anche nell’arte di strada o nel fumetto, un fenomeno cui ha contribuito certamente l’attività divulgativa della critica, che lo ha portato fuori dalle mura accademiche, ma anche l’autore, col suo indubbio talento per i ritratti icastici. Da un certo punto di vista Dante condivide molte prerogative con l’arte, dato che con il pennello delle sue parole ha tratteggiato dei ritratti letterari che sono entrati a far parte anche della cultura mainstream: Virgilio, maestro e autore, Caronte, vecchio bianco per antico pelo e dimonio, con gli occhi di bragia, Paolo e Francesca come colombe dal disio chiamate. Non si tratta solo di sterili nomi, ma di personaggi vividi, plastici, di cui alcune caratteristiche sono ormai modi di dire. Oltre all’arte, anche la musica ha contribuito alla diffusione di questi luoghi testuali in chiave pop. Basti pensare all’episodio di Paolo e Francesca (Inf, V), cui Venditti ha dedicato sia una parte di Compagno di scuola (“Paolo e Francesca, quelli io me li ricordo bene”) sia una di Ci vorrebbe un amico (“E se amor che a nulla ho amato Amore, amore mio perdona”). Oppure, per avvicinarci ai nostri tempi, Murubutu e Claver Gold si sono ispirati proprio ai due amanti per una delle canzoni più celebri del disco infernvm (2020). Di fatto, i personaggi più noti del poema sono Beatrice, Virgilio, Paolo e Francesca, oltre all’episodio di Paolo e Francesca che sembra essere quello più popolare in assoluto. Ad ogni modo, con le dovute eccezioni (Matelda, Taide ecc.), facendo una breve rassegna delle poche personaggie1 presenti nella Commedia, la maggior parte sono vittime di uxoricidi e violenza: Francesca viene uccisa dal marito; Piccarda Donati voleva prendere i voti e fu costretta dal fratello Corso a sposarsi.

Dulcis in fundo alle vittime di violenza c’è Pia de’ Tolomei. È sempre stato un personaggio a me molto caro, forse perché mi ha sempre ispirato un naturale senso di sorellanza, con le sue parole. Il suo episodio è magistralmente racchiuso negli otto versi che chiudono Purg. V, «il posto degli uomini», per citare Cazzullo. Ci troviamo nella seconda balza, quella dei morti di morte violenta, definiti dai commentatori medievali, in apertura di canto, come «di coloro che per cagione di vendicarsi d’alcuna ingiuria insino a la morte mettono in non calere di riconoscere sé esser peccatori e sodisfare a Dio»2. Chiude questa descrizione il nome dei personaggi che Dante incontrerà nella balza, cioè Iacopo del Cassero e Bonconte da Montefeltro. La domanda sorge spontanea: perché Pia non viene nominata nella presentazione del canto? Potrebbe sembrare una clamorosa svista, ma la spiegazione è da ricercarsi nei versi stessi che riguardano Pia, una donna di cui abbiamo pochi dati biografici, ricavati perlopiù con autoschediasma, in altre parole grazie agli stessi versi di Dante:

"Deh, quando tu sarai tornato al mondo e riposato de la lunga via", seguitò 'l terzo spirito al secondo, 132 "ricorditi di me, che son la Pia; Siena mi fé, disfecemi Maremma: salsi colui che ’nnanellata pria 135 disposando m’avea con la sua gemma".

«Poche battute, soavi e sfumate, racchiudono una tragica vita, e concludono in dolcezza il canto dei “morti per forza”»3: così, nella maggior parte dei commenti critici, da quelli accademici a quelli più didattici, ho notato che si tende a sottolineare la dolcezza e la soavità di Pia. Del resto, il tono con cui Dante riveste le parole della donna è animato da profonda dolcezza e premura. C’è da dire, forse, che questa cortesia, che ricorda la tradizione lirica duecentesca, non è solo da riscontrarsi in Pia, ma in tutte le donne della Commedia, da Francesca a Piccarda a Matelda, ed era ovviamente una dote propriamente femminile al tempo. La sola differenza risiede nella premura che anima Pia, perché per Dante lei sarebbe «una testimone del perdono e della pace»4. La sua storia segue due racconti difficili, quello di Iacopo del Cassero, ucciso per un inganno, e quello di Bonconte, morto nella battaglia di Campaldino. La vicenda di Pia non è da meno: forse si chiamava Sapia, ed era stata data in sposa ad un certo Nello dei Pannocchieschi, signorotto di quella Maremma che l’aveva accolta e “disfatta” (cioè uccisa). Nello infatti, dopo aver rinchiuso Pia in un castello per una finta gelosia, dietro la quale si nascondeva l’amore per un’altra donna, ovvero Margherita Aldobrandeschi, la uccide, spingendola da una finestra. Questo fatto di cronaca aveva suscitato grande scalpore, all’epoca, impietosendo l’opinione pubblica, tanto che Dante decise di dedicarle questi versi. La vicenda di Pia non sembra per nulla diversa dai tanti casi di femminicidio di cui continuiamo a sentire giornalmente al telegiornale. È anche per questo che ho deciso di parlarvi di lei.

Come espresse la professoressa Storini5 in una lezione che tenne proprio a proposito di Pia, c’è un errore nel quale la critica incappa spesso. Non nei versi di Dante, anzi, Dante tendenzialmente si limita semplicemente a narrare il fatto. Il problema risiede nell’interpretazione, nel dare più rilevanza alla premura di Pia per Dante che alla tragedia uxoricida. Prendiamo ad esempio Cazzullo, che pone molto l’accento sul fare premuroso di Pia, ma soprattutto esprime questo concetto:

«Pia de’ Tolomei lamenta di essere stata tradita e uccisa dall’uomo che l’aveva sposata e le aveva infilato l’anello, come pegno di amore eterno. Ma non c’è odio nelle sue parole».6

È evidente che dalle sue parole emerga una certa opione di parte, presente praticamente nella maggior parte dei saggi da lui scritti che parlano di donne. Pia non si sta lamentando, in quanto, come è risaputo, tutte le anime del Purgatorio, proprio perché si trovano nel Purgatorio, non sono in grado di provare sentimenti negativi verso i loro carnefici. C’è da dire che quel “salsi”, posto con grande rilevanza ad inizio verso, sembrerebbe un ammonimento proprio nei confronti di Nello, ammonimento dal quale potrebbe trasparire un lieve sentimento di rabbia verso l’uomo che l’ha ingannata uccidendola. La domanda che mi sono posta, che in realtà non è mia ma dei critici e delle critiche, e di cui mi faccio solo portatrice, è: perché se Pia è stata uccisa si trova in Purgatorio tra i penitenti? Mi rifaccio alle tesi di Chiavacci Leonardi, ma anche a quelle che espose il mio professore di letteratura italiana del primo anno, il professor Pantani7: la risposta potrebbe essere proprio nell’ultimo verso, dove Dante avrebbe dato credito, in un certo senso, alle voci che giravano sull’infedeltà di Pia. Chiaramente né i critici, né tantomeno io potremo sapere senza alcun dubbio l’intenzione dell’autore.

Proviamo, come in un gioco, a spostare per un attimo il punto di vista della narrazione. Se a narrarci l’episodio fosse una donna, come è ovvio, probabilmente la riscrittura verterebbe sulla solidarietà femminile e, in particolar modo, sulla rabbia e sul dolore provati, che è quello di tutte le donne che subiscono nel corso della vita, e più volte, violenze di vario genere. Ad esempio Marguerite Yourcenar, nel dramma Dialogo nella palude (1930), l’autrice mette in scena un dialogo serrato tra Pia e Nello, qui chiamato Lorenzo, dove cerca di dare voce al dolore di Pia, e alla concezione dell’amore dal punto di vista femminile, ma anche maschile, in un succedersi di colpi di scena e teatro dell’assurdo pregni di patetismo drammatico. La storia narrata prende le mosse dall’episodio dantesco, ma cerca di ricostruire le origini della violenza subita da Pia indagando la vita di Lorenzo. Yourcenar immagina che all’uomo fosse mancata la figura paterna, e empatizza per questo motivo, in quanto tale mancanza d’affetto lo ha portato a ricercare un amore perfetto in Pia, che Lorenzo descrive come una donna talmente bella da essere impenetrabile nei suoi sentimenti. Proprio nell’impenetrabilità risiederebbero le motivazioni del tradimento e della gelosia che lo hanno portato a rinchiudere Pia per dodici anni in una villa situata, appunto, in una zona paludosa, sotto la custodia di due anziane governanti. Qui, la donna fu spogliata di ogni vezzo femminile, dagli abiti ai gioielli, dall’amore alle rose, simbolo della passione provata nei suoi confronti da Simone, un soldato che era stato vicino a Lorenzo in battaglie passate:

SIRE LORENZO. Me lo avevano ben detto che c’erano ancora dei rosai. Li avevo proibiti. Li avevo fatti strappare… (A che servono delle rose in una palude?) Sono ricresciute, oppure non sono stato obbedito. Voi forse non sapete che fu tra i rosai - da noi - che si svolse tutto… Egli ebbe le rose come complici… Ed è per questo che io non potevo permettere… Non posso soffrire le rose.8

Paradossalmente Pia, in quei dodici anni di reclusione, sembra riscoprire se stessa e il suo essere donna proprio nella relazione extraconiugale con Simone, che l’amava come forse Lorenzo, col suo amore malato e criminale, non era mai riuscito. Nell’atto finale, nel confronto diretto tra i due coniugi, Pia risponde con grande lucidità al tentativo manipolatorio, volto a far cedere la donna, di Lorenzo:

SIRE LORENZO. Ma è un fantasma… Pia. Non può essere che un fantasma. Frate Candido, Dio permette forse ai fantasmi di ossessionare le donne? PIA. Non è un fantasma… Hanno le labbra i vostri fantasmi per baciare le mie? Hanno mani per accarezzare? Un fantasma non avrebbe voglia dei cibi che gli preparo; non addenterebbe il pane; non berrebbe il vino rosso. Non ridono i fantasmi. E ai fantasmi addormentati non si sente battere il cuore.9

A Yourcenar non interessa raccontare il delitto. A Yourcenar interessano le implicazioni che hanno portato al delitto, che in questa versione della storia non si esplica, giacché la violenza e la totale apatia dell’uomo sono il delitto. Di intensità simile è anche l’opera rock di Gianna Nannini, Pia come la canto io (2007). Entrambi senesi, Gianna Nannini, col suo rock graffiante che sempre nelle sue canzoni si fa portavoce di istanze femministe della prima ora, riprende l’episodio dantesco originale nella canzone Dolente Pia, ponendo l’accento, più che sul dolore, sulla rabbia della donna illusa da un uomo che l’ha amata anche carnalmente:

Sei qui con me, sono le braccia tue che stringo Per quanti mesi e notti e giorni Non saprei dire, non lo so ma questo è certo: Ci fu l'inverno, poi primavera La vita torna nel castello ma non per me

Sul finale della strofa Pia prende consapevolezza del tradimento, che assume le sembianze definitive nel ritornello, che riecheggia forte come un grido e porta avanti quell’istanza per cui Pia, in Purgatorio, non doveva esserci:

Dolente Pia, dolente Pia Dolente Pia innocente è prigioniera Col capo chino, la fronte al seno Pensa a quei giorni del passato ricordi in fior.

Chissà, magari se Dante fosse vissuto ai giorni nostri, Pia l’avrebbe fatta parlare così. O forse, alla fine, come direbbe Stefano Benni, se Pia avesse avuto modo di sopravvivere ci avrebbe detto:

«Le mie poesie me le scrivo da sola».

Bibliografia

- Per quanto il termine, italianamente, possa risultare non conforme ai canoni linguistici, mi rifaccio alla battaglia linguistica portata avanti nei tanti corsi di Studi di Genere e di letteratura delle donne, ma in particolar modo a uno dei punti dello statuto dalla SIL, Società Italiana delle Letterate, per cui il femminile di personaggio abbia pari dignità del corrispettivo maschile. Infatti usare l’aggettivo “femminile”, spesso, ; rimando qui al link per un chiarimento più approfondito: https://www.societadelleletterate.it/personagge/

- Canto V, in Purgatorio de La Divina Commedia, commento di Anna Maria Chiavacci Leonardi, Mondadori, Milano, 2018.

- Dalla nota al v. 133 del medesimo canto, dell’edizione del Purgatorio nella nota sovra citata.

- Cazzullo, A., Il posto degli uomini, Mondadori, Milano, 2021, p. 21

- Cultora della materia di letteratura italiana e di Letteratura italiana moderna e contemporanea presso la Sapienza Università di Roma

- Ivi, p. 22.

- Professore Associato di Letteratura italiana presso l’Università la Sapienza di Roma

- Yourcenar, M., Il dialogo nella palude, in Tutto il teatro, Bompiani, Milano, 1999, scena I, p. 142.

- Ivi, Scena III, p. 152.

p. 3 →

← p. 2