Cos’è la vita senza caffè? Ma, dunque, anche con

il caffè cos’è la vita?

Appena trasferitomi a Milano a settembre, ho fatto tappa all’Ikea col mio amico e coinquilino Giulio, alla ricerca di nulla di specifico – è quest(a) la maledizione del XXI secolo, la ricerca di un Graal, qualcosa che permanentemente soddisfi un desiderio di possesso e di consumo; qualcosa che però non esiste. Tra il reparto dei casalinghi e quello dei bancali di mobili inscatolati, sta sempre l’oasi verde: piante e piantine, perlopiù destinate ad una rapida morte (assunzione basata su dati empirici e inaccettabile da un punto di vista rigorosamente statistico, ma di tutti i vasi – più di dieci – portati a casa dai punti vendita del colosso svedese, solo due contengono ancora qualcosa di vivente) il cui verde brillante ispira speranza in chi si imbatte in loro. Sono stato sedotto dalle foglie lucenti e carnose del caffè, varietà “arabica” diceva il cartellino, e una voce interiore ha detto you’re coming home with meeee (ok, non l’ho rubata come farebbe presupporre la citazione di quel cluster di video TikTok, o almeno posso dirvi che non abbiamo rubato quella – consiglio di un albanese, se volete delinquere, puntate sempre in alto, che siano le casse automatiche dell’Ikea o del supermercato; candele, cuscini, tappeti, deodoranti, creme viso, alga spirulina, burro di arachidi e crema al pistacchio sono i miei target del momento). Non sapevo, in quel momento, del valore oracolare di quell’acquisto.

Poco tempo dopo, gli ultimi giorni di ottobre, a seguito di dolori addominali e pelvici e problemi urinari, mi viene diagnosticata una prostatite. Tra i divieti dell’urologo c’erano il consumo di peperoncino, alcol e caffè; quest’ultimo assai difficile da accettare, per me che ne bevevo almeno cinque al giorno. Cosa potevo fare, da buon ragazzo bianco privilegiato educato secondo una tradizione di pensiero che si inserisce nel quadro della cultura occidentale, se non cercare di dare un senso più grande, quasi martirizzante, a questa esperienza di privazione dolorosissima, partendo dal centro dell’Universo, – che sono ovviamente Io -, per allargare la prospettiva al mondo circostante?

Uno dei crucci del regista statunitense Cassavetes era quello di riportare le persone, tramite i suoi film, alla realtà quotidiana, ai problemi di ogni giorno che si devono affrontare nelle relazioni in famiglia e tra amici. Egli era convinto che le notizie dal mondo ci portassero a preoccuparci di problemi fuori dal nostro campo di azione e ci distraessero da quello che, invece, potevamo risolvere comunicando. Vi lascio una citazione da __nitch, pagina che dovete assolutamente seguire su Instagram e che ha anche un bellissimo sito: «La comunicazione di massa e istantanea ci hanno reso incapaci di comunicare con chi è più vicino a noi».

È questo lo scenario originale che Augustine Sedgewick dipinge nel suo libro Coffeeland: One Man’s Dark Empire and the Making of Our Favorite Drug. E prosegue dicendo che, entro gli anni ’30, un’oligarchia di quattordici famiglie possedeva le piantagioni di El Salvador, supportata da un piano di investimenti americani. Le rivolte dei lavoratori furono tutte sedate con esecuzioni sommarie.

Quando è nata la cultura del caffè?

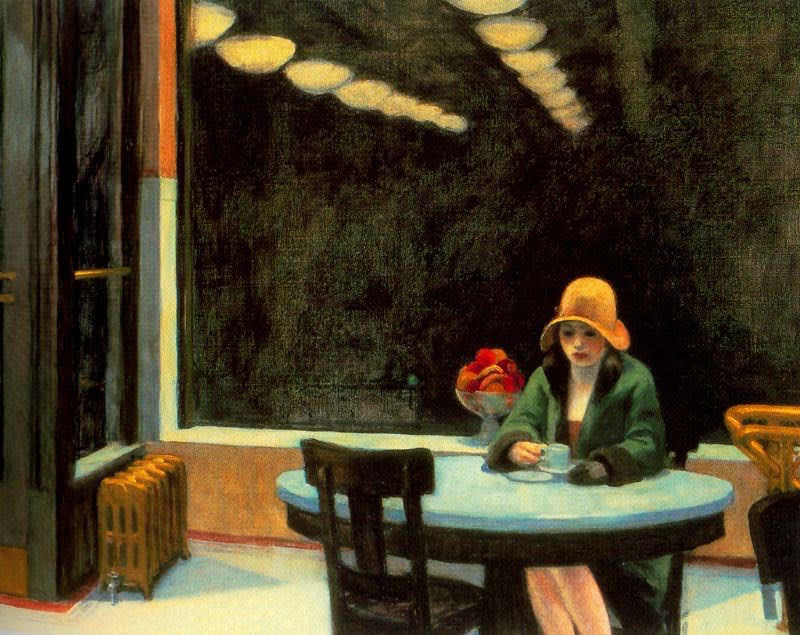

Questa è una domanda alla quale è difficile rispondere almeno quanto è difficile separare coi denti la polvere dal liquido quando si deve finire di bere un caffè turco o una moka fatta male: non si sa mai quanta della sabbietta nera ci finirà in bocca. Il caffè, sin dal Medioevo, ha svolto il ruolo centrale di bevanda epicurea e sociale come sostituto dell’alcol per la cultura islamica, per credo astemia. Sono stati gli Arabi ad iniziare gli abitanti del vecchio continente al brodo nero e lentamente, ma inesorabilmente, le coffee houses, diremmo in italiano le locande (che evolveranno in seguito in bar), hanno colonizzato le strade. È nelle coffee houses inglesi del XVII secolo, tra i borghesi che le frequentavano, che è nata la consapevolezza della necessità di nuovi veicoli per una cultura assai diversa da quella aristocratica, improntata a valori nuovi, e con essa i primi giornali e i primi romanzi. E i café francesi, il Procope primo tra tutti, frequentato da Voltaire, Diderot e Rousseau, sono stati la culla dell’Illuminismo e dove il progetto dell’Enciclopedia ha preso forma. E poi ancora il punto di ritrovo della crème letteraria, artistica e filosofica francese, basti ricordare le giornate intere passate da Sartre, Simone de Beauvoir, Camus e Prévert al Café de Flore o i frequentatori del Café de la Paix tra cui compaiono Zola, Guy de Maupassant, Oscar Wilde, Proust e Hemingway. La romanticizzazione di questi luoghi e della bevanda in essi consumata viene da sé, naturalmente. Ma il romanticismo è l’oppio dei più e non ci permette di vedere che ciò che riempie coppe in Europa, spacca schiene in America, almeno quanto ciò che addolcisce quelle coppe, lo zucchero, (per approfondire l’argomento si può leggere Sweetness and power – the place of sugar in modern History di Sidney W. Mintz) è amarissimo per chi lo produce. Non è quindi la domanda sull’origine della cultura attorno al caffè che ci dobbiamo porre, ma quella sull’origine del chicco stesso.

L’origine dello sfruttamento

El Salvador, anni ‘20: un britannico espatriato di Manchester, di nome James Hill, instaura un programma di servitù in cui la popolazione locale viene pagata con razioni di cibo (questo poiché il denaro ha poco valore, nella quasi inesistente economia monetaria locale). Esse vengono offerte solo a chi si presenta a lavoro prima delle sei di mattina e date come colazione. I bambini non vengono usati come lavoratori, ma come messaggeri tra piantagioni e mulini, e tenuti in ostaggio per incentivare i genitori a lavorare. I più anziani hanno il ruolo di spie.

Il libro sopracitato è interessante, oltre che per l’accurata ricostruzione storica, soprattutto perché mette in luce uno degli aspetti più inquietanti del capitalismo, ovvero come in questa dinamica produttore – consumatore, – rispettivamente i poveri dell’America Centrale e i proletari dell’America del Nord-, sia difficile trovare un rapporto tra sfruttatore o sfruttato. Quella di queste due popolazioni è piuttosto una co-dipendenza nella quale è il Capitalismo l’unico sfruttatore. Sedgewick conclude la ricostruzione chiarendo: la lobby del caffè portò agli industriali americani studi scientifici a dimostrazione del fatto che il la caffeina fosse un amplificatore della produttività. Alcune fabbriche iniziarono a servire caffè gratuitamente per rendere i loro dipendenti, dipendenti anche dalla bevanda.

L’occhio del Capitale vede dove c’è la possibilità di indurre il desiderio di un particolare prodotto (insomma dove c’è mercato) e costruisce un sistema di sfruttamento per soddisfarlo.

Ma il peccato del caffè non riguarda solo l’Occidente. Come ben riconosce Jonathan Morris nel suo libro Coffee: A Global History anche l’URSS si rifornì dal Vietnam che, appena uscito dalla guerra con gli USA, aveva convertito la sua agricoltura alla produzione del robusta, varietà meno pregiata dell’arabica, al costo di uno sfruttamento della popolazione di poveri e di degrado ambientale.

Caffè sciacquato dalla Ferragni

Sono del 30 aprile due post della Chiarona nazionale (no, non è di D’Alessandro che sto parlando, ahimè) in visita presso una piantagione Nespresso in Messico. È stato Damiano, mio partner in crime (and punishment) a mandarmeli su Instagram, fremente dalla voglia di commentarli con me (lascio ad un altro articolo la discussione riguardo alla parola fidanzato, da me consciamente evitata, ma colgo l’occasione per ringraziare Damiano per la costanza con cui mi trascina fuori dalla mia bolla culturale e mi fa toccare l’erba di un mondo che inconsciamente cerco di allontanare; in fondo è sempre meglio sapere di non sapere poiché riguardo ad una realtà brutta ma vera si può pur sempre fare qualcosa in più che ad una bellissima proiezione mentale).

Come foto di copertina, puntuale e prevedibile il selfie con la “donna *inserisci lavoro*” di turno (che probabilmente è una prestanome) per farci fare subito un lavaggio con la shade più rosa della coloreria italiana (un pinkwashing che nemmeno quello dell’ultima sfilata di Valentino). Pastora Caballero, è questo il nome riportato, di una delle prime imprenditrici a Veracruz che, a quanto pare, avrebbe in comune con la CF l’essere madre e l’amare il caffè, oltre a gestire un business; e le similarità finiscono qui, ne sono abbastanza certo. Inviata per fare social washing e green washing, Chiara indossa, giustappunto, un paio di pantaloni e un top verde smeraldo di Etro; si fa scattare qualche foto con le donne della comunità; interra una piantina di caffè e raccoglie il quantitativo di bacche necessario per fare a malapena una moka singola della Bialetti; infine è pronta per il suo rientro a casa in Italia. È il viaggio esplorativo della ricca in mezzo ai poveri che ricorda l’episodio diKeeping Up With The Kardashians in cui le sorelle prendono i mezzi pubblici per la prima volta, o la più recente odissea di Kylie e Kris Jenner al supermercato; è anche l’ultima frontiera della pubblicità, l’infiltrazione sui social media servendosi di mercenari nella figura degli influencer, a dimostrazione che il rapporto tra capitalismo e caffè non si è mai interrotto, semmai trova nuove declinazioni.

La radice del problema

Come lucidamente riconosce l’autore dell’articolo del New Yorker Adam Gopnik – da cui sono state tratte molte delle informazioni e della bibliografia che trovate in questo testo- , il peccato del caffè tradisce il vero peccato originale della modernità: l’agricoltura intensiva su larga scala. È questo modello produttivo, adottato da tutte le forme di governo, indipendentemente dall’orientamento politico, che è condannato ad essere deumanizzante per chi sta alla base della piramide. E Gopnik rincara, allargando la prospettiva all’intera esistenza umana e citando la lezione Cristiana e Buddista: “Vivere è essere implicati nella crudeltà del mondo”. La maggior parte dei piaceri si basano sulla sofferenza di qualcun altro, e l’obiettivo di ogni individuo dovrebbe essere quello di ridurre al minimo il dolore che produce.

Un’onesta conclusione

Dalle premesse di questo articolo, il lettore si aspetta certamente che io abbia rinunciato al caffè. Ebbene posso confessare di aver mentito. Mi concedo infatti un decaffeinato o due al giorno. È dunque ipocrisia la mia? SOno forse quel prete che dice: “Fate come dico io, non come faccio io”? Non esattamente. Non essendo ancora capace di una rinuncia totale, l’opzione migliore sarebbe comprare caffè da commercio equo e solidale, ma non essendo un’opzione economicamente sostenibile per me, rubo quello dei capitalisti della Hag.

Ha(g)sta la vista, siempre.

[…] mentre scrivevo l’anno scorso in totale tranquillità, seduta a un tavolino in riva al lago, la recensione di un libro sulla moralità del cannibalismo e delle sue implicazioni oggi. Ebbene, oggi torno con una doppietta letale, non più sull’antropofagia, bensì sul sentirsi […]